汉字与书法在中华文明中始终居于核心地位,从甲骨文的神秘刻痕到行草的恣意挥洒,笔墨的每一次起落都凝结着五千年文明的哲学思考与审美追求。书法不仅是线条的艺术,更是中国人观照世界的独特方式——王羲之《兰亭序》中流动的不仅是墨迹,更是魏晋名士对生命本质的哲思;颜真卿《祭侄文稿》的顿挫笔锋里,镌刻着忠臣烈士的家国情怀。这种“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的特质,使书法成为解读中国文化基因的密钥。正如熊秉明所言:“书法是中华文化核心的核心”,它既承载着“天人合一”的宇宙观,又体现着“文以载道”的价值取向,构成中华民族独特的精神标识。

二、哲学思想的笔墨外化

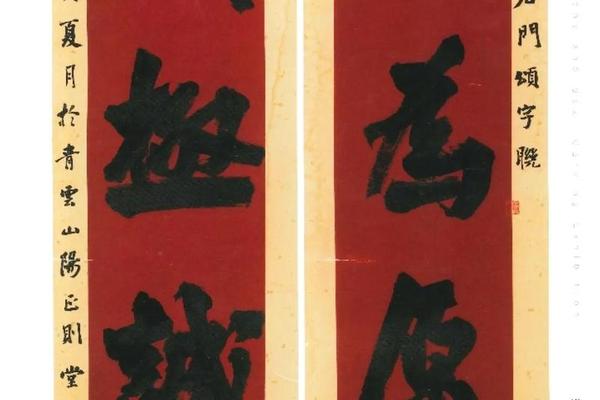

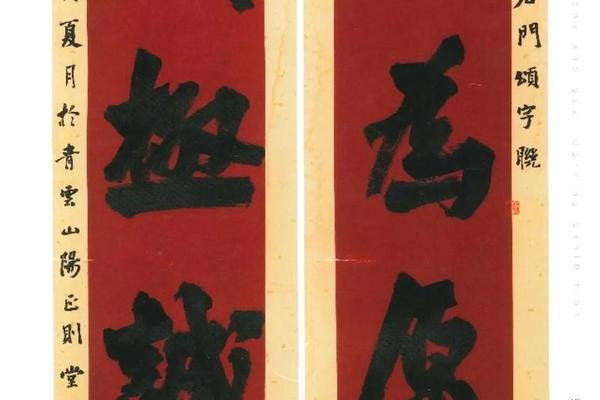

儒家“中和为美”的理念在书法中具象化为结构的平衡与韵律的克制。孙过庭《书谱》提出“文质彬彬,然后君子”,将书法品评标准与人格修养直接关联。项穆在《书法雅言》中强调“圆而且方,方而复圆”的辩证统一,这种刚柔相济的审美取向,恰如孔子“乐而不淫,哀而不伤”的中庸之道。而《韭花帖》的疏朗布局与《石门颂》的浑厚气象,分别对应着儒家“礼”的秩序与“仁”的包容。

道家“道法自然”的思想则催生了书法的写意精神。苏轼《寒食帖》的枯润相生,暗合老子“大巧若拙”的智慧;徐渭狂草的恣肆奔放,正是庄子“解衣般礴”的艺术实践。董其昌提出“渐修”“顿证”的学书路径,恰似道家修炼的次第功夫,将技法锤炼升华为心性修养。这种“技进乎道”的追求,使得书法成为文人“澄怀观道”的修行方式。

佛家“明心见性”的禅悟在书法中转化为对瞬间真如的捕捉。怀素《自叙帖》的连绵笔势,体现着“应无所住而生其心”的禅机;弘一法师晚年的拙朴书风,彰显“绚烂至极归于平淡”的觉悟境界。这种“直指本心”的艺术表达,使书法超越形式技巧,直抵生命本质的观照。

三、书体演变的历史镜像

甲骨文的瘦硬挺拔(商周),记录着先民对天地神灵的敬畏,其“刀笔相生”的创作方式,暗含“敬天法祖”的原始信仰。金文的端庄凝重(西周),折射出礼乐制度的成熟,青铜器铭文的章法秩序,恰似《周礼》建构的社会。这些早期书体的审美特征,已然显现出“器以藏礼”的文化功能。

隶书的“破圆为方”(秦汉)[[2][4]],不仅是书写效率的革命,更标志着中央集权制度的确立。里耶秦简的率真与《礼器碑》的严谨,分别对应着法制推行与文化整合的时代需求。楷书的“法度森严”(隋唐)[[2][5]],与科举制度的完善同步演进,《多宝塔碑》的程式化书写,成为“文治天下”的视觉象征。每种书体的嬗变都是时代精神的物质化呈现。

四、人格修养的教育载体

古代教育将“书品即人品”的观贯穿始终。朱长文评颜真卿“如忠臣义士,临大节而不可夺”,将书法审美与道德评判融为一体。科举制度中的“楷法遒美”要求,使书法训练成为士人“修身齐家”的基础功课。这种“以书观人”的传统,造就了王羲之的飘逸、颜真卿的刚正、苏轼的洒脱等个性化书风,每种风格都是人格境界的外化。

当代书法教育继承着“诚意正心”的育人理念[[1][5]]。中国美术学院倡导的“人书合一”培养模式,强调“技道双修”的教学思想。李士杰坚持每日研习碑帖,其书法实践中“篆隶筑基,行草为用”的方法,印证着传统书学“取法乎上”的智慧。这种将技艺磨练与心性陶冶相结合的教育路径,使书法成为抵御功利主义的精神屏障。

五、文化传播的柔性力量

书法作为“汉字文化圈”的纽带,深刻影响着东亚文明进程。日本平安时代的“三笔三迹”,直接承袭晋唐书风;韩国《训民正音》创制前,汉字书法一直是官方书写正统。这些跨文化传播案例,证明书法是中华文明“和而不同”理念的最佳注脚。当下“一带一路”的书法巡展[[3][4]],通过笔墨对话实现文明互鉴,王冬龄的“乱书”实验在纽约MoMA引发的热议,展现传统艺术当代转化的可能。

数字时代的书法传播呈现新形态。故宫博物院开发的“数字兰亭”项目,运用VR技术重现曲水流觞的创作情境;社交媒体上的每日一字话题,吸引百万青年参与书法打卡。这种传统与现代的碰撞,既考验着文化本真性的守护,也孕育着创新表达的机遇。正如联合国非遗评审指出的:“书法的活态传承,关键在于创造性转化”。

六、当代传承的守正创新

面对“重技艺轻文化”的时弊[[1][5]],新时代书法教育强调“大书法”理念。中小学推行“书法进课堂”政策,将识字教育与审美启蒙结合;高等书法教育构建“本硕博”贯通体系,培养兼具学术素养与创作能力的复合人才。这种分层培养模式,既延续古代“师徒相授”的精髓,又吸收现代教育体系优势。

创作实践中呈现“多元共生”格局:曾翔的“吼书”探索表现主义表达,陈振濂的“主题创作”强调社会关怀,孙晓云的帖学深耕守护传统正脉。这种“和而不同”的创作生态,印证着沈鹏“多元融合是必然趋向”的预言。2025年《新时代书法发展纲要》提出的“十大工程”,从理论建构到国际传播,系统规划着书法的未来路径。

书法作为中华文明的DNA,始终在传统与现代的张力中寻找平衡点。从甲骨占卜到数字水墨,变的只是载体形式,不变的是对“道”的追寻。未来的书法研究,或可深入探讨:人工智能书法创作中的边界、元宇宙空间的书法表现形式、全球化语境下的审美标准重构等新课题。正如欧阳中石所言:“书法传承不是抱残守缺,而是让古老艺术焕发时代生机”。在文化自信的旗帜下,书法将继续担当“以文化人”的使命,为人类文明提供独具东方智慧的美学方案。