文明传承的根系:从中国家训到全球家族智慧

在人类文明的演进历程中,家庭始终是文化与价值观传递的核心载体。从中国周公的《诫伯禽书》到美国肯尼迪家族的“十训”,从诸葛亮“淡泊明志”的修身哲学到瑞典瓦伦堡家族“国际视野”的精英教育,家训以跨越时空的智慧,塑造着不同文明的底色。这些凝聚着家族精神的文化基因,既是民族品格的缩影,也为现代社会的教育困境提供了深刻的启示。

一、建构与人格塑造的根基

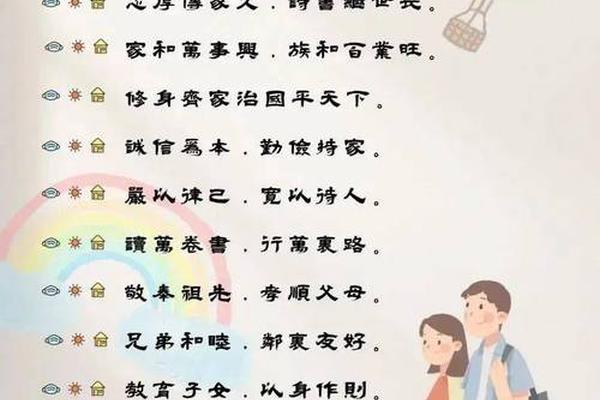

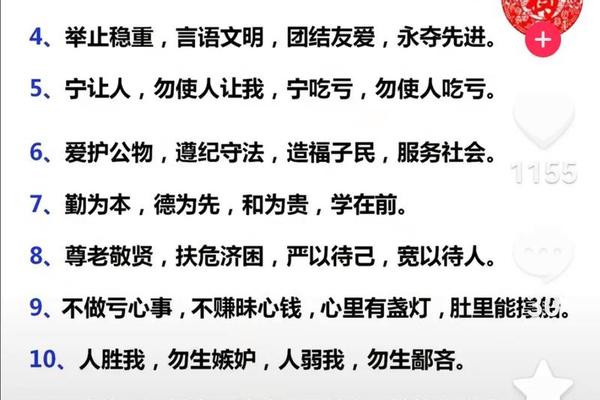

中国家训的核心在于道德人格的锻造。周公以“一饭三吐哺”的谦卑告诫伯禽重视人才,诸葛亮在《诫子书》中提出“静以修身,俭以养德”的修为准则,颜之推在《颜氏家训》中强调“积财千万不如薄技在身”的务实精神,无不将德行置于首位。这种以为本的教育理念,与儒家“修身齐家治国平天下”的逻辑一脉相承。如学者王钧林所言:“家训是中国民间道德教化的生成逻辑”,其本质是通过家族规范实现社会秩序的稳定。

而西方家训则更注重目标导向的能力培养。肯尼迪家族要求子女“遵守时间”“进入名校积累人脉”,瓦伦堡家族强调“构筑国际关系”“培养爱国心”,盖茨家族倡导“通过阅读科幻作品激发创造力”。这种差异源于文化基因的分野:中国注重内在德性的涵养,西方侧重外在竞争力的塑造。但两者殊途同归,正如黑格尔所说:“一切教育的目的是形成人格”,东西方都在通过家训构建理想人格的模板。

二、教育理念与方法论的文明分野

中国家训强调经典学习与经验传承。司马谈临终前对司马迁“扬名显亲”的嘱托,包拯“犯赃者不得归葬祖坟”的刚性家规,朱柏庐“一粥一饭当思来之不易”的节俭训诫,都将历史经验转化为具象的行为准则。这种教育方式依托于宗法制度下的权威传递,如《袁氏世范》所述,通过“厚于责己而薄责人”等具体规范实现代际教化。

西方家训则凸显实践导向与创新思维。罗斯柴尔德家族将“信息等于金钱”写入家训,达尔文家族鼓励子女“通过旅行制造人生转折点”,托尔斯泰家族要求“每日写日记反省行为”。这些方法体现了经验主义传统,强调在行动中学习。现代研究显示,肯尼迪家族的“分层训练套餐”与瑞典瓦伦堡家族的“隔代教育”,与当代教育心理学中的“差异化教学”“情境学习”理论高度契合。这种教育方法论的分野,恰如学者许烺光所言:东方是“情境依赖”,西方是“自力更生”。

三、现代转型中的挑战与创新融合

传统家训在当代遭遇双重挑战。中国城镇化进程中家族结构解体,导致“幼不知祖训,长不识宗法”;西方个人主义泛滥削弱了家族凝聚力,如美国社会学家观察到“感恩节聚餐沦为手机社交现场”。但危机中孕育着转机:陈延斌教授主编的《中华十大家训》将典籍转化为现代读本,而DeepSeek等科技企业将AI训练模型引入家风建设,展现出传统智慧的现代转化可能。

跨文化融合成为突破方向。孔子世家“虽贫不怨环境”的坚韧与盖茨家族“保留缺点结交志同道合者”的开放态度形成互补;《弟子规》“首孝悌次谨信”的框架,与印度泰戈尔家族“通过艺术培育想象力”的美育理念相得益彰。这种融合在军事训练领域已有实践:中国武警部队引入西方“动态捕捉技术”优化传统体能训练,使5公里武装越野成绩提升12%,证明东西方智慧结合能产生倍增效应。

根系与枝叶的共生之道

从《诫伯禽书》到肯尼迪家族十训,从“淡泊明志”到“存钱取钱”训练理论,家训文化始终在传统与现代、本土与全球的张力中演进。这些文明根系中生长的智慧,既需要守护“积善之家必有余庆”的根基,也需嫁接“数据驱动”的时代新枝。未来的研究可深入探讨:如何将颜之推的“幼学如日出之光”转化为AI时代的个性化学习方案?怎样在数字化社交中重构“家族共读”的场景?答案或许藏在我们对文明基因的创造性转化之中。正如《大学》所言:“欲治其国者,先齐其家”——在全球化与本土化交织的今天,重新发现家训的价值,正是构建人类命运共同体的微观起点。