道家文化的精髓及《道德经》的核心主张可以概括为对“道”的哲学探索与实践智慧的结合,强调顺应自然规律、追求内在和谐与辩证统一。以下从五个维度详细阐述:

一、道法自然:宇宙规律的根本遵循

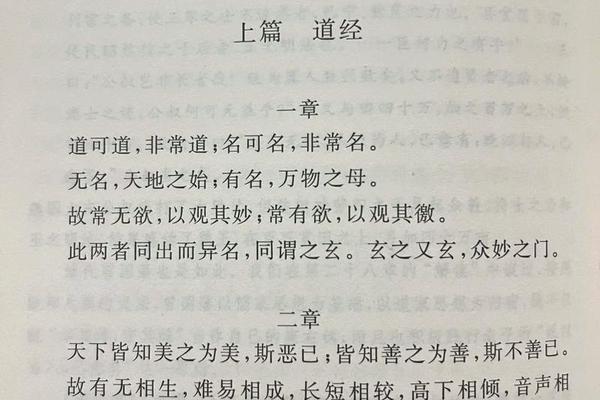

道家认为“道”是宇宙万物的本源与运行法则。《道德经》提出“道可道,非常道”(第1章),强调“道”超越语言和具象,是无形无名的终极存在。其核心表现为:

1. 自然无为:主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”(第25章),万物应依循本性发展,而非人为干预。例如治国的“无为而治”并非不作为,而是通过减少强制(如“治大国若烹小鲜”)实现社会自组织。

2. 微著积累:老子以“合抱之木生于毫末”比喻事物发展需遵循量变到质变的规律,强调耐心与长期积累。

二、无为而治:社会治理的终极智慧

“无为”是道家最具实践性的思想,体现为“不妄为”与“顺势而为”:

1. 政治层面:统治者应“为无为,则无不治”(第3章),通过减少苛政与干预(如“不尚贤,使民不争”),让百姓自然发展。

2. 个人修养:倡导“致虚极,守静笃”(第16章),通过虚化执念、返璞归真,达到“无我”之境。庄子进一步提出“才全而德不形”,即内在德行无需外在彰显。

三、辩证思维:对立统一的动态平衡

道家强调矛盾双方的相互依存与转化:

1. 反者道之动:如“祸兮福所倚,福兮祸所伏”(第58章),揭示事物发展的动态性。

2. 以柔克刚:老子以水喻道,“上善若水,水善利万物而不争”(第8章),柔弱却能穿透坚石,体现“守雌”的生存智慧。

四、虚静修身:生命与精神的升华

道家将养生与修心合一,主张通过内在的虚静实现生命和谐:

1. 养生之道:反对过度追求长生,提倡“清净为天下正”(第45章),认为心静是健康之本。

2. 超越物欲:老子批判“五色令人目盲”,提倡“为腹不为目”(第12章),通过简朴生活回归本真。

五、道德实践:德性自然与不争之德

道家之“德”与儒家不同,强调顺应天性而非规范:

1. 德的本性:“德”是万物得之于道的天然禀赋,如“生而不有,为而不恃”的“玄德”。

2. 不争之德:老子提出“圣人之道,为而不争”(第81章),通过利他实现自我丰盈,如“既以为人己愈有,既以与人己愈多”。

总结与现世意义

道家思想不仅是古代哲学的高峰,更对现代社会具有启示:

《道德经》作为道家思想的集大成者,通过“道”与“德”的辩证统一,构建了从宇宙观到人生观的完整体系。其核心在于引导人们超越表象,回归自然与本真,实现个体与世界的深层和谐。