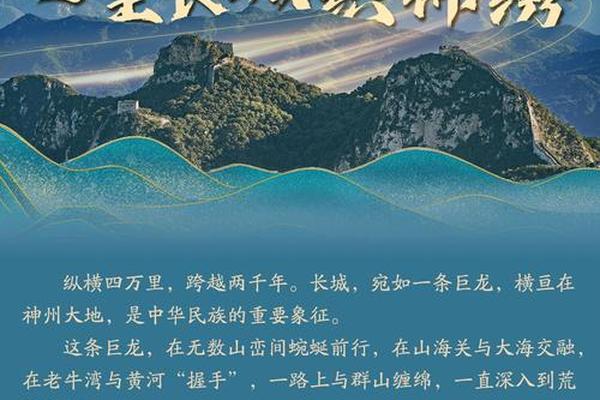

长城作为世界文化遗产(1987年列入),本身属于物质文化遗产,但其相关的文化传统、建造技艺、民俗活动等则可能被纳入非物质文化遗产范畴。例如:

1. 长城建造技艺:古代长城的修筑涉及夯土、砖石砌筑等传统工艺,这些技术通过口传心授代代传承,体现了非物质文化遗产的活态性。

2. 长城相关民俗与传说:如“孟姜女哭长城”的民间故事、戍边将士的祭祀习俗等,属于民间文学和民俗类非遗。

3. 长城文化景观的保护:长城沿线的传统村落、节庆活动(如老龙头“二月二”舞龙大会)也被纳入区域性非遗保护体系。

二、中国非物质文化遗产简介

中国非物质文化遗产(以下简称“非遗”)指各族人民世代相传的传统文化表现形式,包括社会实践、技艺、艺术、节庆等,是中华文明的重要载体。截至2024年,中国拥有:

1. 数量与分类:

2. 保护体系:

3. 社会价值:

三、长城与非遗的协同保护案例

近年来,中国通过以下方式实现长城物质遗产与非遗的联动保护:

1. 文化生态整体性保护:在长城国家文化公园建设中,将非遗展示融入景区,如河北山海关结合传统舞龙活动,增强游客体验。

2. 传统技艺复兴:修复长城时采用古法工艺,同时培养工匠传承技艺,避免技术断层。

3. 数字化传播:通过虚拟展览、纪录片等形式,推广长城故事及相关非遗项目,扩大国际影响力。

长城作为物质文化遗产,其保护与非遗传承密不可分。中国通过系统性保护策略,不仅守护了长城的实体,还激活了与之相关的文化传统,体现了“静态遗产”与“活态文化”的深度融合。这一模式为全球文化遗产保护提供了中国智慧。