O型血中的抗A抗体是指O型血个体血清中天然存在的针对A型抗原的免疫球蛋白。以下从定义、产生机制、临床意义三个方面详细解释:

一、定义与基本特性

1. 抗A抗体的本质

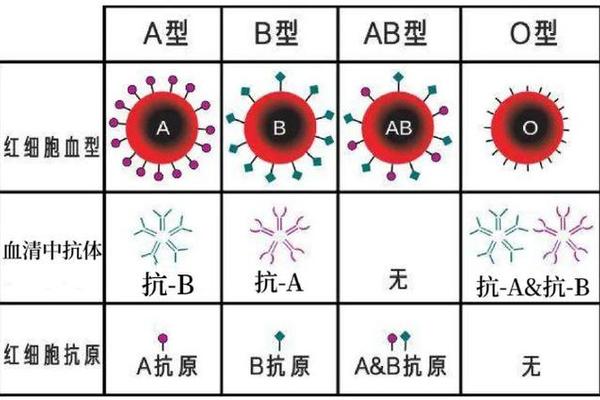

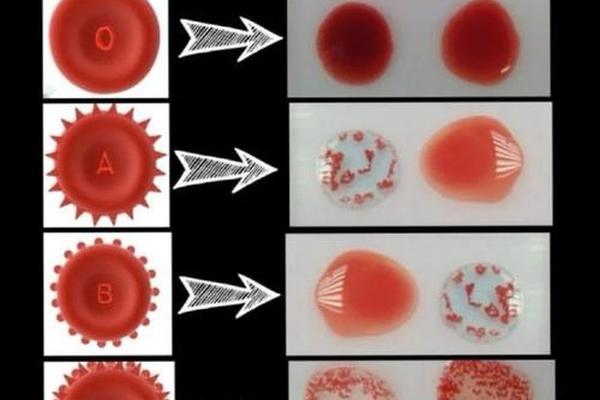

抗A抗体是一种IgM型免疫球蛋白,属于ABO血型系统中的天然抗体。O型血的红细胞表面不携带A或B抗原,但其血清中同时存在抗A和抗B两种抗体。当O型血个体的血清接触到A型红细胞时,抗A抗体会与A抗原结合,引发红细胞凝集和溶血反应。

2. 抗体检测的意义

通过检测抗A抗体可确定血型。例如,若某人的红细胞与抗A血清无凝集反应,而血清中含有抗A抗体,则其血型为O型。

二、产生机制与遗传基础

1. 抗原-抗体的对应关系

ABO血型系统由基因控制:

这种对应关系是进化形成的免疫防御机制,避免外来抗原入侵。

2. 分子基础

O型血的H抗原未被修饰(A/B抗原是H抗原的糖基化产物),因此免疫系统将A/B抗原识别为“异物”,自然产生抗体。

三、临床意义与应用

1. 输血风险

O型血曾被称为“万能供血者”,但其血清中的抗A和抗B抗体可能攻击受血者的红细胞。例如:

2. 新生儿溶血病(HDN)

3. 其他应用

四、特殊情况与注意事项

1. 抗体效价异常

若抗A抗体滴度过高(如因感染或免疫疾病),可能干扰血型鉴定或增加溶血风险,需结合交叉配血试验综合评估。

2. 亚型与稀有血型

O型血的抗A抗体是其免疫系统的天然防御机制,但在输血、妊娠等场景中需严格监测以避免并发症。现代医学通过血型鉴定、抗体筛查和交叉配血等技术,已大幅降低相关风险。