血型作为人类遗传与生理特征的重要标记,始终牵动着公众的好奇心。当父母分别为A型和AB型血时,孩子的血型可能呈现出哪些遗传规律?而AB型血为何被冠以“贵族血”的称号?这两个问题不仅涉及生物学原理,更与历史、文化及社会认知紧密交织。本文将从科学机制、医学特性及文化隐喻等维度展开探讨,揭示血型背后的复杂图景。

AB型血的遗传逻辑

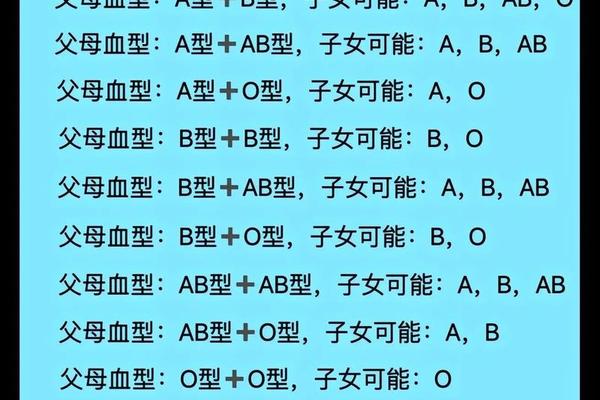

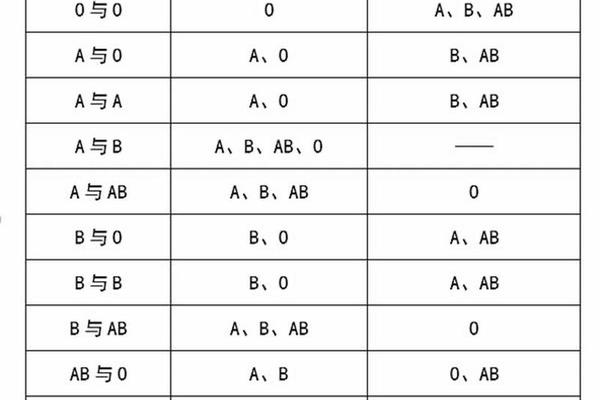

从遗传学角度看,ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血个体的基因型可能是IAIA或IAi,而AB型血基因型只能是IAIB。当A型(IAi或IAIA)与AB型(IAIB)结合时,子女可能继承的等位基因组合为IA(来自A型父/母)、IB(来自AB型父/母)或i(仅当A型父/母携带隐性i基因时)。根据网页9的血型遗传规律表,A+AB组合的子女血型可能出现A、B或AB型,但完全排除O型的可能性。

这种遗传特性源于显性与共显性规则:IA和IB对i为显性,而IA与IB之间呈共显性。例如,若A型父/母携带IAi基因,其传递给子女的可能为IA或i,而AB型父/母则只能传递IA或IB。子女血型概率分布为:A型(IAIA或IAi)占50%,B型(IBi)占25%,AB型(IAIB)占25%。这与早期统计学家费利克斯·伯恩斯坦提出的ABO遗传模型一致。

稀有性与医学优势

AB型血在全球人口中的占比仅约4%-9%,在中国更低至7%。这种稀有性源于其遗传逻辑:AB型要求父母至少一方携带IA和IB基因,而IA和IB本身在进化史上出现较晚。根据德国学者F.贝尔斯泰的研究,原始人类仅有O型血,A、B型是后期突变产物,AB型则需两者结合才能形成。

医学上,AB型被称为“万能受血者”,因其红细胞同时携带A、B抗原,血浆中无抗A、抗B抗体,理论上可接受任何血型的红细胞输入。但这一特性存在严格限制:输血时需分离供血者血浆中的抗体,否则异型血浆中的抗体会攻击受血者红细胞。例如,O型血虽无A/B抗原,但其血浆中含抗A、抗B抗体,若未经处理直接输给AB型患者,仍可能引发溶血反应。现代医学已摒弃“万能供/受血者”的绝对化表述,强调精准配型的必要性。

历史传承与文化标签

“贵族血”的称谓承载着深厚的历史文化隐喻。在日本,AB型血常与皇室关联,民间传说认为其携带者具备理性、创造力等特质。欧洲中世纪文献中亦存在将稀有血型与贵族身份联结的记载,这可能源于贵族通婚圈层较小,导致特定基因型集中。尽管缺乏科学依据,此类文化叙事通过文学作品和媒体传播不断强化,例如《血型君》便将AB型角色塑造为冷静睿智的象征。

心理学研究指出,稀有性本身会引发认知偏差。美国社会学家保罗·斯洛维奇发现,人类对罕见事物的价值评估存在非理性放大效应。AB型血在全球的低占比(尤其是某些地区不足5%)使其被赋予“物以稀为贵”的符号意义,进而衍生出社会地位联想。

科学争议与理性认知

尽管AB型血的医学特性明确,但围绕其“贵族”标签的争议从未停息。部分研究试图论证AB型人群的生理优势,如日本学者指出其免疫系统对部分细菌的抵抗能力较强,但这些结论缺乏大规模重复验证。相反,2015年《新英格兰医学杂志》的荟萃分析显示,AB型血与心血管疾病风险呈正相关,可能与凝血因子VIII水平较高有关。

关于血型决定性格的理论更受学界质疑。捷克心理学家扬·沃迪奇卡曾对10万人进行追踪研究,发现血型与性格特征无统计学显著关联。所谓的“AB型冷静理性”“B型自私固执”等标签,实为文化建构的刻板印象。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血型是人类生命的密码,但不是命运的判词。”

总结

AB型血的遗传规律揭示着生命科学的精妙,而其“贵族”标签则折射出人类对稀有性的文化想象。从A型与AB型父母生育后代的血型概率,到AB型血的医学特性与文化隐喻,这一系列问题交织着客观事实与主观认知。未来研究需进一步厘清血型与健康的关系,同时倡导公众以科学视角审视血型标签,避免陷入认知误区。毕竟,血型只是人类多样性的一枚注脚,真正的价值应由个体行为而非遗传代码定义。