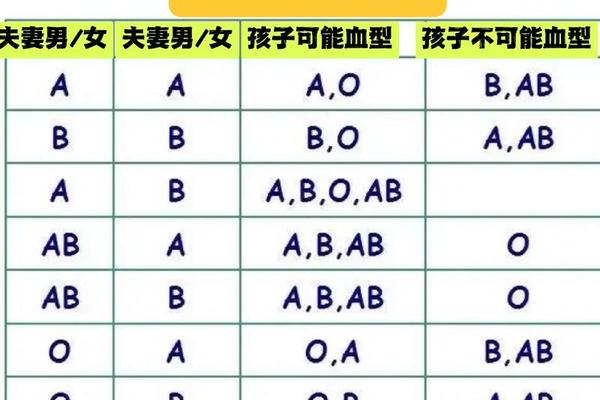

从遗传学角度看,父母血型为A型(基因型可能为AA或AO)与O型(基因型为OO)时,子女的血型存在明确的遗传规律。根据ABO血型系统的显隐性法则,O型血属于隐性基因(ii),而A型血携带显性A抗原(IAIA或IAi)。父亲的O型血只能传递i基因,母亲的A型血若为纯合型(IAIA),则子女将100%继承IA和i基因,表现为A型血;若母亲为杂合型(IAi),子女有50%概率继承IA或i基因,血型可能为A型(IAi)或O型(ii)。

临床数据表明,A型与O型父母生育的子女中,约75%为A型血,25%为O型血。这一概率源于母亲基因型的双重可能性。值得注意的是,若父母存在罕见基因突变(如CIS-AB型或亚型),可能产生极小概率的异常血型,但此类情况在医学统计中不足万分之一。在常规情况下,A型与O型父母的子女血型仅存在A型与O型两种可能,这与ABO系统的基本遗传规则高度一致。

A型血“贵族”称号的文化溯源

A型血被称为“贵族血”的说法,源于多重文化心理与历史建构。从人口分布来看,A型血在东亚地区的占比约为28%-30%,低于O型血的41%,其相对稀缺性赋予其独特的社会认知标签。在中国南方,A型血人群与古代楚文化、苗蛮族群的融合历史相关,这种地域性关联进一步强化了其文化象征意义。例如,部分文献将A型血性格描述为“稳重、自律、富有责任感”,与儒家文化推崇的“君子”品质不谋而合。

在近代日本的血型文化热潮中,A型血被赋予“完美主义者”“团队奉献者”等标签,这种社会认知通过媒体传播渗透至东亚各国。心理学研究表明,将血型与人格特质关联的行为,实质是巴纳姆效应(Barnum effect)的体现——人们倾向于接受模糊而广泛的人格描述。尽管缺乏科学依据,但A型血与“贵族气质”的绑定,反映了社会对秩序感、责任感的集体价值认同。

科学视角下的血型特质与健康关联

医学研究揭示了A型血与特定疾病的关联性,这为“贵族血”的争议提供了新的讨论维度。流行病学数据显示,A型血人群患胃癌的风险比其他血型高30%-40%,可能与消化道细胞表面A抗原影响黏膜修复机制有关。A型血在抗疟疾感染方面表现出优势,其红细胞表面抗原结构可抑制疟原虫入侵,这种进化优势在热带地区人群中尤为显著。

值得注意的是,所谓“贵族血”的健康优势更多存在于文化想象中。例如,O型血因心血管疾病风险较低被称为“完美血型”,而A型血并未在统计学上展现全面健康优势。遗传学家指出,血型与疾病的关联受多基因调控和环境因素影响,单一血型标签无法定义个体健康状态。将A型血神圣化的认知,本质是文化符号对科学事实的选择性解读。

A型与O型血父母的子女血型遵循孟德尔遗传定律,其科学确定性为血型研究提供了经典范例。而A型血的“贵族”标签,则是文化建构与群体心理共同作用的产物,反映了人类对身份符号的永恒追寻。未来研究需在两方面深化:一是通过全基因组关联分析(GWAS)探索血型基因与其他性状的潜在联系;二是从社会心理学角度解构血型文化的传播机制。

建议公众以理性态度看待血型标签,既尊重其作为遗传标记的科学价值,也警惕文化偏见对个体认知的局限。在医疗领域,血型研究应聚焦于精准输血医学与疾病预防,而非强化非理性的血型等级观念。唯有将科学精神与人文关怀相结合,才能更全面地理解血型这一生命密码的多重意义。