ABO血型系统是人类最早发现且最重要的血型系统之一,其核心在于红细胞表面抗原(A抗原或B抗原)与血清中相应抗体(抗A或抗B)的相互作用。在临床中,抗A和抗B抗体的效价检测是评估母婴血型不合风险的重要指标。对于孕妇而言,若母体为O型血而胎儿为非O型血,母体产生的IgG型抗A或抗B抗体可能通过胎盘引发新生儿溶血病(HDN)。研究表明,抗A和抗B抗体的正常值通常界定为效价≤1:64,超过此阈值可能提示溶血风险升高。理解这些抗体的生物学特性、检测方法及临床意义,对优生优育和新生儿健康管理具有关键作用。

一、血型系统的生物学基础

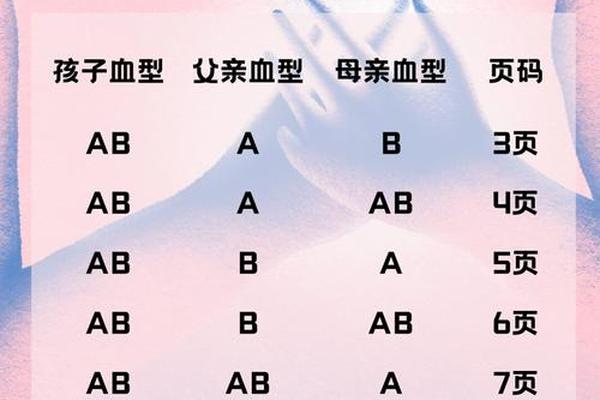

ABO血型系统由红细胞表面的A抗原和B抗原决定,其遗传规律遵循孟德尔定律。A型和B型基因是显性基因,O型为隐性基因。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,其红细胞表面表达A抗原,血清中含有抗B抗体;B型血则相反;而O型血个体的红细胞无A或B抗原,血清中同时存在抗A和抗B抗体。

抗体类型分为天然抗体(IgM)和免疫抗体(IgG)。天然抗体在出生后逐渐形成,属于大分子IgM,无法通过胎盘,因此不会直接导致胎儿溶血。而免疫抗体IgG则可通过胎盘,当母体因输血、妊娠等原因接触不同血型抗原时,可能产生高滴度的IgG抗体,从而引发胎儿红细胞破坏。例如,O型血孕妇若怀有A型或B型胎儿,其IgG抗A或抗B抗体效价升高可能增加新生儿溶血风险。

二、抗A抗B抗体的检测方法

抗A和抗B抗体的检测通常采用血清学方法,包括微柱凝胶法、试管法和玻片法。检测时需采集孕妇静脉血,通过倍比稀释血清后与标准A型或B型红细胞反应,观察凝集效价。以微柱凝胶法为例,其操作流程包括血清预处理、稀释、离心和结果判读,具有灵敏度高和标准化程度高的特点。

效价结果的解读需结合临床标准。正常范围内(≤1:64)的抗体水平通常无需干预,而效价≥1:128时,新生儿溶血风险显著增加。例如,一项针对150例ABO血型不合孕妇的研究显示,抗体效价1:128的孕妇中新生儿溶血发生率约为44.4%,效价达1:512时风险升至77.8%。效价检测不仅是风险评估工具,也为临床干预提供了依据。

三、临床意义与风险分层

母婴ABO血型不合是新生儿溶血病的主要原因,占所有HDN病例的30%以上。当母体为O型血而胎儿为A型或B型时,母体IgG抗体可能攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血甚至核黄疸。并非所有效价升高的孕妇都会发生严重并发症。研究显示,即使抗体效价≥1:128,实际发生重度溶血的比例仍不足5%,多数病例可通过光疗等非侵入性手段控制。

风险分层需结合抗体效价与胎儿监测。例如,超声检查可评估胎儿是否存在水肿或贫血,而孕晚期胎心监护能及时发现胎儿窘迫。临床建议,抗体效价≥1:64的孕妇应每2-4周复查效价,并结合超声动态监测胎儿状况。Rh血型系统的影响也需纳入考量,若同时存在Rh阴性血型不合,风险将进一步叠加。

四、治疗与管理策略

目前针对ABO血型不合的孕期管理以监测为主,缺乏特效治疗手段。传统中药(如茵陈蒿汤)曾被用于降低抗体效价,但缺乏循证医学支持,且可能增加肝肾负担。现代医学主张在胎儿出现严重溶血时采取宫内输血或提前分娩,但此类操作风险较高,需严格评估获益与风险。

新生儿出生后的处理更为关键。对于确诊HDN的患儿,需立即检测胆红素水平,及时进行蓝光治疗或换血疗法。统计表明,约90%的ABO溶血患儿通过光疗即可有效控制黄疸,仅少数重症病例需换血。母乳喂养并非禁忌,但需密切监测新生儿黄疸变化。

五、研究进展与争议

近年研究发现,ABO血型可能与多种疾病的易感性相关。例如,新冠病毒感染的研究提示,O型血人群感染风险较低,而A型血人群更易感,可能与血型抗体对病毒刺突蛋白的干扰作用有关。这一发现拓展了血型抗体的研究范畴,但其机制仍需进一步验证。

ABO抗体检测的临床价值仍存在争议。部分学者认为,由于多数抗体效价升高的孕妇并未发生严重HDN,常规筛查可能增加孕妇焦虑,且缺乏有效干预手段。未来研究需通过大样本队列分析,建立更精准的风险预测模型,并探索靶向降低IgG抗体活性的新疗法。

总结

抗A和抗B抗体效价的检测是预防新生儿溶血病的重要工具,其正常值(≤1:64)为临床提供了风险分界标准。尽管效价升高提示风险增加,但实际病程受多种因素影响,需结合动态监测和个体化处理。当前研究正逐步揭示血型抗体在更广泛疾病中的角色,但仍需深化机制探索和临床转化。建议未来开展多中心合作,整合基因组学与免疫学数据,以优化母婴血型不合的管理策略,降低HDN发生率并改善新生儿预后。