在当代婚恋观念中,血型是否相配常成为人们茶余饭后的谈资。尤其是A型与B型血是否“不和”的讨论,既涉及医学领域的输血相容性原理,又与民间流传的性格适配理论交织,形成复杂的认知图景。本文将从生理机制、性格特征、社会文化及医学研究四个维度,探讨A型与B型血关系的科学本质与现实意义。

一、生理相容性:输血原则的理性认知

ABO血型系统的核心在于抗原与抗体的免疫反应。A型血红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体;B型血则携带B抗原和抗A抗体。当两者血液接触时,抗原与抗体的特异性结合会引发红细胞凝集反应,导致溶血风险。在输血医学中,A型与B型属于不相容血型,严格禁止直接输注,紧急情况下仅能接受O型洗涤红细胞或AB型血浆。

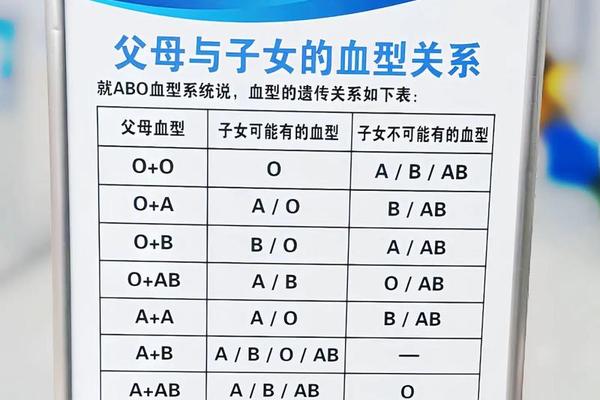

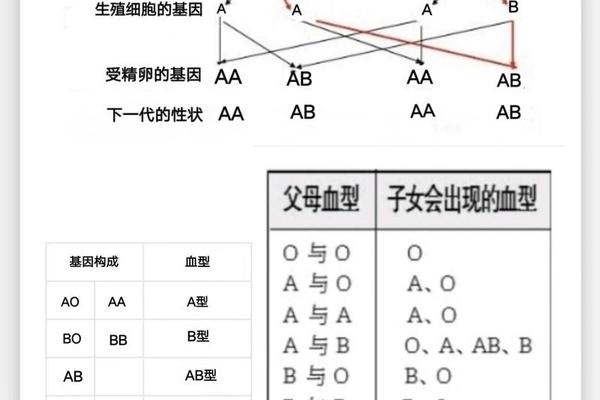

这种生理层面的“不和”是否影响婚恋关系?实际上,输血禁忌主要针对血液直接接触的医疗场景,与日常人际交往无关。但需关注的是,若A型与B型夫妻生育,新生儿可能出现ABO血型不合溶血病。据统计,约15%-25%的母婴ABO血型不合可能导致新生儿黄疸,但现代医学通过产前抗体筛查和蓝光照射治疗已能有效控制风险。

二、性格适配论:文化建构的双面性

日本学者古川竹二于1927年提出的“血型性格论”在东亚社会影响深远。该理论认为A型血人群严谨细致、B型血人群自由奔放,两者性格差异可能导致冲突。社交媒体上充斥着诸如“A型纠结细节让B型窒息”“B型散漫作风挑战A型底线”等刻板印象。这种文化建构虽缺乏科学依据,却深刻塑造了大众认知。

心理学实证研究揭示了不同结论。2014年《人格与个体差异》期刊的荟萃分析表明,血型与MBTI人格特质、大五人格模型均无显著相关性。东京大学追踪500对夫妻的研究发现,血型组合与婚姻满意度、离婚率无统计学关联,性格磨合更多取决于价值观、沟通方式等后天因素。

三、疾病易感性:健康风险的差异图谱

医学研究揭示了血型与特定疾病的关联性。A型血人群因凝血因子Ⅷ水平较高,早发型中风风险比其他血型高18%,且胃癌、癌发病率显著提升。B型血人群则因肠道菌群特性,沙门氏菌感染风险是O型血的1.4倍,肺结核易感性也较突出。这些差异源于抗原分子对病原体吸附、炎症因子表达的调控作用。

但疾病易感性差异不应成为婚恋选择的决定性因素。上海交通大学长达20年的队列研究表明,生活方式(如吸烟、饮食)对健康结局的影响强度是血型的3-5倍。且现代基因检测技术已能精准评估遗传风险,血型仅作为众多生物标记物之一。

四、社会认知误区:科学素养的现实挑战

血型迷信的流行反映了公众科学认知的断层。WHO明确指出,将复杂的人类行为简化为血型决定论,忽视了环境、教育、社会经济地位等多维变量的交互作用。这种现象的深层动因包括:其一,确认偏误使人选择性关注符合预期的案例;其二,商业营销利用血型标签制造消费需求,如“B型血专属减压茶饮”等伪科学产品。

破除认知误区需要多方协同。日本国立遗传学研究所自2010年起推行“血型科普计划”,通过动画、实验展等形式向青少年普及血型科学,五年内使“血型决定性格”的公众认同率从68%降至41%。我国也可借鉴此类科学传播模式,将血型知识纳入基础医学教育体系。

总结与建议

A型与B型血的“不和”本质是特定医疗场景下的免疫反应机制,与婚恋适配性无必然联系。性格差异论缺乏科学支撑,疾病风险可通过现代医学管理,血型迷信则是社会文化建构的产物。建议公众以理性态度看待血型:婚恋选择应基于价值观契合度而非生物标记物,健康管理需结合个体化体检而非血型标签。未来研究可深入探索血型抗原在免疫调控中的分子机制,以及文化偏见对医疗决策的影响路径,为科学传播提供更坚实的理论基础。