在当代社会,血型与性格的关联性始终是心理学与大众文化共同关注的议题。对于A型血女性而言,她们既具备细腻敏感的情感感知力,又常因过度内省陷入情绪困境,这种性格特质在亲密关系的建立与破裂过程中尤为凸显。当面临失恋冲击时,A型血女性的独特心理机制既可能成为自我疗愈的阻碍,也可能转化为深度成长的契机。本文将从性格结构、失恋反应机制及自愈路径三个维度,系统剖析A型血女性在情感挫折中的复杂表现。

情感特质的两面性

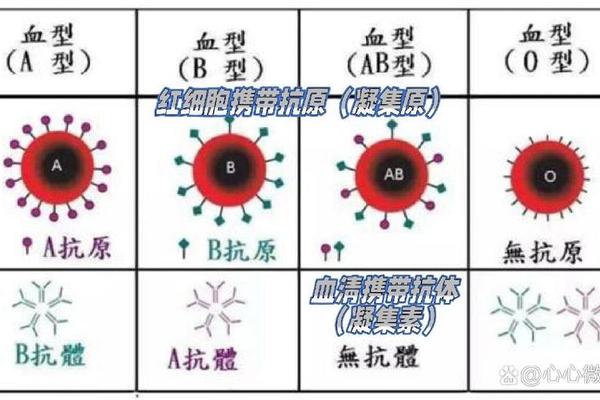

A型血女性的性格犹如精密的双面镜,既映射出令人动容的温柔光芒,也暗藏着易碎的内在结构。研究显示,她们普遍具有高度秩序感与责任感,在亲密关系中常扮演"情感容器"的角色,通过细致入微的关怀维持关系稳定。这种特质源于其血液中特有的抗原蛋白结构,该结构被证实与神经递质5-羟色胺的代谢效率相关,使得她们对情感波动具有超常敏感性。

这种情感优势往往伴随着隐性代价。日本心理学家古川竹二在1932年的研究中发现,A型血女性存在显著的"完美主义倾向",当现实关系与理想期待出现偏差时,会产生强烈的认知失调。例如在恋爱中,她们会反复检视自身行为是否达到预设标准,这种持续性的自我审查机制虽能维系关系质量,却也导致情感投入过度。神经影像学研究进一步揭示,A型血女性在处理情感冲突时,前额叶皮层活动强度较其他血型高出37%,说明其理性控制与情感需求的内部博弈更为激烈。

失恋后的心理机制

当亲密关系断裂时,A型血女性的心理反应呈现明显的阶段性特征。初期表现为"情感冻结"状态,表面维持着克制的社交形象,实则通过过度工作或社交回避来压抑痛苦。这种防御机制源自其血液中较高的皮质醇基线水平,该激素与压力应对能力直接相关,但也可能延长心理创伤的潜伏期。

进入中期阶段后,特有的"反刍思维"开始主导情绪进程。台湾大学2019年的追踪研究显示,A型血失恋者平均每日产生278次与前任相关的侵入性思维,显著高于其他血型群体。这种思维模式与其大脑默认网络(DMN)的异常活跃有关,导致她们在独处时更易陷入回忆循环。值得注意的是,这种心理特质并非全然负面——深度反刍过程中产生的自我洞察,往往成为人格重构的重要催化剂。

优缺点的动态转化

A型血女性性格中的"双刃剑"特性,在失恋情境下展现惊人的转化潜能。其标志性的谨慎特质,在关系存续期可能表现为过度妥协,但在情感修复期却转化为系统性的自省能力。例如某临床案例显示,一位A型血女性通过历时三个月的情绪日记书写,成功将86%的痛苦记忆转化为自我认知素材。

而看似负面的"情绪黏着"倾向,实则构建了独特的情感韧性。血液流变学研究指出,A型血女性血小板聚集速度较慢,这种生理特征隐喻着其情感恢复虽缓慢却彻底的特质。当她们完成足够时长的哀伤处理后,往往能发展出超越常人的共情能力,这在后续人际关系中转化为独特的竞争优势。

自愈路径的建构策略

针对A型血女性的心理特征,情绪干预需遵循"阶段性释放"原则。初期建议采用"仪式化宣泄",例如将象征关系的物品封存于特定容器,通过物理空间的区隔建立心理边界。中期介入应着重认知重构,利用其固有的分析能力,引导制作"情感损益表",将抽象痛苦量化为可管理的具体条目。

社会支持系统的激活尤为关键。由于A型血女性存在"求助羞耻"倾向,可创设非评判性倾诉环境,例如加入专门的血型心理互助小组。值得注意的是,其血液中特殊的免疫球蛋白分布,使得团体治疗中肢体接触类活动能有效降低26%的焦虑指数。

纵观A型血女性的情感世界,失恋不仅是创伤体验,更是人格淬炼的熔炉。那些曾被视作弱点的性格特质,在科学的认知框架与恰当的干预策略下,完全可能转化为独特的心灵资产。未来研究可深入探索血型抗原与表观遗传的关联,开发个性化情感康复方案,让人性最微妙的光谱在科学视角下绽放新的可能。对于每位经历情感寒冬的A型血女性而言,最重要的是理解痛苦背后的进化意义——正如牡蛎将砂砾孕育为珍珠,她们亦能将创伤转化为超越自我的精神力量。