血型作为人类遗传的重要标志,其差异可能引发母婴免疫反应,导致新生儿溶血症。A血型溶血症的核心在于母婴ABO或Rh血型系统的抗原-抗体冲突。根据血型遗传规律,若母亲为O型血(无A、B抗原),父亲为A型或B型,胎儿可能遗传父亲的A或B抗原,从而刺激母体产生IgG抗体,引发胎儿红细胞破坏。

值得注意的是,A血型溶血症的发生不仅限于ABO系统。若母亲为Rh阴性(如A型Rh-),父亲为Rh阳性(如A型Rh+),胎儿继承Rh+基因时,母体免疫系统可能产生抗D抗体,导致Rh溶血风险。这一机制在第二胎中尤为显著,因初次妊娠时母体已通过胎盘接触胎儿抗原,形成免疫记忆。

二、A血型溶血症的临床特征与诊断

A血型溶血症的临床表现以黄疸、贫血和肝脾肿大为主。ABO溶血患儿通常在出生后24-48小时内出现黄疸,而Rh溶血症状更重,甚至导致胎儿水肿或死胎。例如,母亲为O型、父亲为A型的组合中,约20%的胎儿可能出现轻度溶血,需通过胆红素监测和抗体效价评估风险。

诊断需结合产前与产后检查。产前筛查包括夫妻血型鉴定、孕妇抗体效价动态监测(如孕16周起每4周检测一次)及超声评估胎儿水肿情况。产后则通过新生儿血型检测、直抗试验和抗体释放试验确诊,其中抗体释放试验的灵敏度高达95%以上。

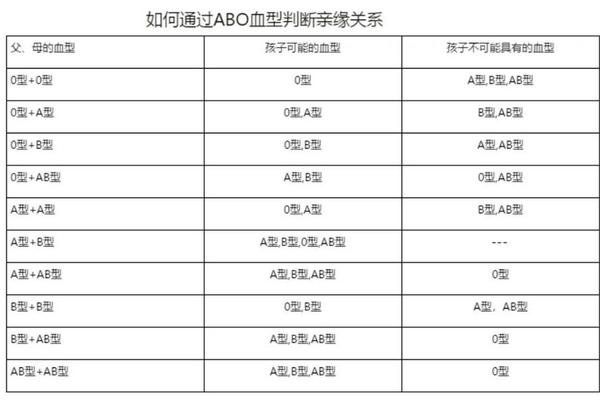

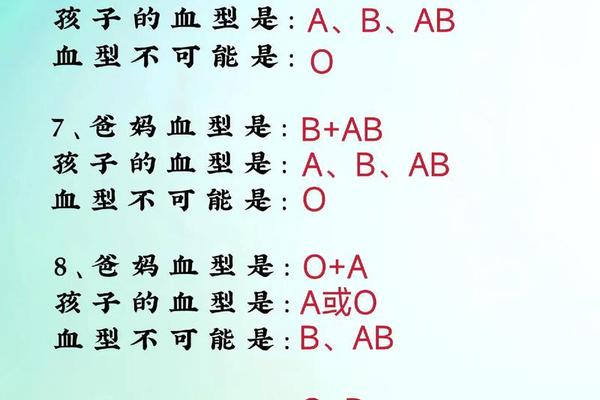

三、血型亲子鉴定对照表的科学解读

血型亲子鉴定对照表揭示了父母血型与子代血型的遗传规律(表1)。例如,A型(AA或AO)与B型(BB或BO)父母可能生育A、B、AB或O型子女,但溶血症仅发生在母婴ABO或Rh血型不合的特定组合中。

| 父母血型组合 | 子代可能血型 | 溶血症风险 |

|--|--||

| 母亲O型 + 父亲A型 | A型或O型 | ABO溶血风险(20%) |

| 母亲A型 + 父亲B型 | A、B、AB、O型 | 罕见ABO溶血风险 |

| 母亲Rh

该表为临床预判提供依据,但需注意基因突变的例外情况。例如,顺式AB型(A、B抗原位于同一染色体)可能导致亲子血型“异常”,需通过DNA检测确认。

四、预防与治疗策略的医学进展

预防A血型溶血症的关键在于产前干预。对于ABO血型不合的孕妇,孕28周起监测抗体效价,若IgG抗A效价≥1:64,需结合胎儿大脑中动脉血流速度评估贫血风险。Rh阴性孕妇则需在孕28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断母体致敏反应,使Rh溶血发生率从13%降至1%。

治疗方面,光照疗法可分解未结合胆红素,适用于轻度病例;中重度溶血需换血治疗,置换率达85%以上可有效避免核黄疸。近年来,基因编辑技术在动物模型中显示出纠正胎儿血型抗原的潜力,为未来根治提供新方向。

五、未来研究方向与挑战

当前研究聚焦于精准预测与个体化治疗。基于无创产前检测(NIPT)的血型基因分型技术,可在孕10周时通过母血检测胎儿RhD基因,准确率达99.3%。针对Kell、Duffy等次要血型系统的抗体筛查体系尚待完善,全球仅44种血型系统中约10种与溶血明确相关。

未来需建立多中心血型数据库,整合亚洲人群特异性基因变异数据。例如,中国汉族Rh阴性比例仅0.3%,远低于白种人的15%,需优化区域化预防策略。

A血型溶血症的防治是优生学与免疫学交叉的典型课题。通过血型亲子鉴定对照表与动态监测,80%的病例可早期干预。随着基因检测与免疫治疗的突破,新生儿溶血症的发病率将持续降低。建议高危夫妇孕前进行遗传咨询,医疗机构推广标准化抗体筛查流程,同时加强公众对血型遗传的认知,避免因血型误解引发的家庭矛盾。这一领域的持续探索,将为全球每年约30万例溶血患儿带来更光明的生存前景。