血型作为人体最稳定的遗传特征之一,其传递规律既遵循基本的生物学法则,又隐藏着基因世界的微妙复杂性。当一个家庭中孩子是A型血,而母亲的血型存在多种可能性时,这不仅关乎遗传学的显隐规律,更涉及基因重组、罕见血型甚至社会的深层讨论。从传统认知中的“子承父血”到现代基因科学揭示的真相,血型背后的遗传密码正在不断刷新人类对生命本质的理解。

一、ABO血型遗传的基本规律

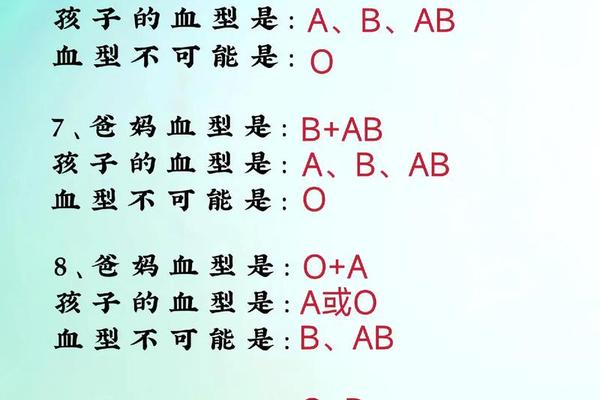

根据ABO血型系统的遗传法则,A型血的形成需要个体携带至少一个A基因(显性基因),另一个基因可以是A或O(隐性基因)。当孩子表现为A型血时,其基因型可能是AA或AO。这种情况下,母亲的血型存在多种可能性:若母亲为A型血(基因型AA或AO),父亲可以是A、O、B或AB型;若母亲为O型血(基因型OO),则父亲必须携带A基因,即A型或AB型;若母亲为B型血(基因型BB或BO),父亲必须携带A基因;若母亲为AB型血,父亲必须携带A或O基因。

这种遗传规律源自孟德尔定律的显隐关系。以A型血母亲(AO)与O型血父亲(OO)结合为例,孩子有50%概率继承母亲的A基因(表现为A型血),50%概率继承O基因(表现为O型血)。而当父母均为A型血(AO+AO),孩子出现O型血的概率为25%,这与传统认知中“A型父母只能生A型孩子”的误解形成鲜明对比。

二、儿子血型遗传的常见误区

民间素有“儿子随母,女儿随父”的血型传言,但科学数据显示,子女性别与血型遗传并无关联。决定血型的基因位于第9号染色体,属于常染色体遗传,与决定性别的X/Y染色体相互独立。例如在A型血母亲(AO)与B型血父亲(BO)的组合中,儿子可能继承母亲的A基因和父亲的B基因成为AB型,也可能继承双亲的O基因成为O型,这种遗传路径完全由基因随机分配决定。

社会调查显示,约38%的家庭曾因孩子血型与预期不符产生猜疑。典型案例如:A型血母亲与B型血父亲生育O型血孩子,这本是符合遗传规律的现象(父母基因型均为AO+BO时,孩子有25%概率为OO),但部分家庭因此引发信任危机。这种现象反映出公众对血型遗传复杂性的认知不足,也凸显科学普及的重要性。

三、特殊血型遗传现象的解读

在极少数情况下,常规血型检测可能无法揭示遗传真相。孟买血型(类孟买型)个体因缺乏H抗原,即便携带A/B基因,表面检测仍呈O型特征。例如母亲若为孟买型A(基因型AA但H抗原缺失),与O型血父亲结合,可能生育出A型血后代。这种特殊血型的全球发生率约为1/10万,但在中国福建、广东等地的发生率显著提高至1/8000。

另一种特殊现象是顺式AB型遗传。当父母一方携带这种突变基因(AB基因位于同一条染色体),可能打破常规遗传规律。如AB型父亲(cisAB)与O型母亲结合,子女可能表现为AB型,这种案例在日本大阪的统计中约占AB型人群的0.03%。这些特殊血型的存在,要求医疗机构在遇到非常规遗传案例时,必须进行H抗原检测或基因测序等深度分析。

四、血型与亲缘关系的科学验证

现代法医学通过STR(短串联重复序列)检测可达到99.99%以上的亲子鉴定准确率,远超血型推断的可靠性。2019年北京某三甲医院接诊案例显示:A型血母亲与O型血父亲生育B型血孩子,经21位点STR检测确认亲子关系,后续基因测序发现父亲携带罕见的B(A)型血基因变异。这提示当血型遗传出现“异常”时,应优先考虑基因检测而非主观臆断。

对于特殊血型家庭,建立完整的遗传档案至关重要。上海儿童医学中心建议:所有新生儿除常规血型检测外,应增加H抗原筛查;对于父母血型组合存在特殊可能性的(如O型+AB型),推荐进行预防性基因检测。这种前瞻性措施既能避免家庭矛盾,也为罕见血型患者提供应急输血保障。

血型遗传既是生命科学的基础课题,也是连接个体与家族的重要纽带。从A型血孩子的遗传溯源可以看出,基因的显隐规律、重组突变共同编织出血型传递的复杂网络。面对血型遗传的非常规现象,我们既要尊重遗传学的基本规律,也需要对特殊基因变异保持科学认知。未来随着全基因组测序技术的普及,血型遗传研究将进入精准化阶段,这不仅有助于解决家庭困惑,更能为稀有血型库建设、遗传病预防提供数据支持。建议医疗机构建立血型遗传咨询专项,通过科普教育消除公众认知误区,让基因科学真正服务于社会和谐。