ABO血型系统是人类最早发现且最重要的血型分类体系,其遗传机制由奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳于1901年揭示。A型血的基因型表现为显性基因与隐性基因的组合,具体可分为两种形式:纯合型(IAIA)和杂合型(IAi)。显性基因IA控制红细胞表面A抗原的表达,而隐性基因i则不具备抗原编码功能。这种基因型组合使得A型血个体在遗传中既可能将A型特征稳定传递给后代,也可能携带隐性O型基因。

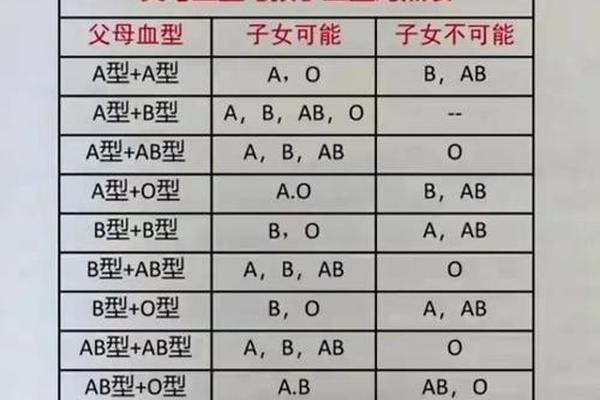

从遗传规律来看,若父母双方均为A型血,其子女的血型可能呈现两种结果。当父母基因型均为IAIA时,子女必定为A型血(IAIA);若父母中一方或双方携带隐性i基因(IAi),则子女有25%概率表现为O型血(ii)。例如,钟先生夫妇均为A型血却生出O型血孩子的案例,正是隐性基因遗传的典型体现。这种遗传复杂性解释了为何A型血在不同族群中占据显著比例,全球约30%-40%的人口属于A型血。

二、传统认知中的性格本质争议

自20世纪初日本学者能见正比古提出“血液人间学”以来,A型血常被赋予特定的性格标签。传统观点认为,A型血个体具有追求完美、谨慎敏感、注重秩序等特质。这种性格被归因于农耕文明对协作与稳定性的需求,例如A型血人群在东亚社会中被描述为“善于自我克制”“依附集体”。能见正比古甚至提出,A型血人的性格本质与B型血形成镜像对立,前者强调规则而后者崇尚自由。

现代心理学研究对这种关联性提出了质疑。2004年《人格与社会心理学杂志》发表的大规模跨国研究显示,在超过1.5万人的样本中,ABO血型与MBTI性格测试结果未呈现统计学相关性。日本东京大学的双盲实验进一步发现,当受试者不知晓自身血型时,其性格特征与血型理论的匹配度显著下降,证实了心理暗示对性格认知的强烈影响。这些研究动摇了血型决定论的科学基础,但民间文化中仍广泛存在将A型血与“神经质”“优柔寡断”等负面特质关联的现象。

三、基因表达与生理特征的潜在关联

近年分子生物学研究揭示了A型血基因型与特定生理机制的关联。德国维尔茨堡大学2021年的研究发现,IA基因可能通过调控神经递质5-羟色胺的代谢通路,影响个体的焦虑水平和风险规避倾向。这种生物学机制或可解释传统认知中A型血人“谨慎”“注重细节”的行为特征。A型血个体胃酸分泌量较高,这与其携带的FUT2基因多态性相关,可能间接影响营养吸收和情绪调节。

流行病学研究则发现了更明确的健康关联。A型血人群罹患胃癌的风险较其他血型高20%-30%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植的特性有关。心血管疾病领域的研究也显示,A型血个体纤维蛋白原水平偏高,导致血栓形成风险增加,这种生理差异可能通过慢性健康压力塑造行为模式。尽管这些发现尚未建立基因型与性格的直接因果链,但为跨学科研究提供了新方向。

四、文化建构与科学认知的张力

血型性格论在东亚社会的流行,本质上是文化建构与科学认知碰撞的产物。日本社会将A型血性格描述为“集团主义典范”,既反映了战后经济腾飞期对秩序和效率的社会需求,也暗含了通过生物性特征强化集体认同的意图。这种文化现象与星座、生肖等分类系统相似,都服务于简化人际认知和构建群体归属感的需求。

但科学界始终强调基因型影响的有限性。美国心理学会2019年发布的立场文件指出,性格形成是遗传、环境、教育等多因素交互作用的结果,单一基因型的贡献度不足5%。针对A型血基因的研究更应关注其医学价值,例如利用IA基因开发个性化抗癌疫苗,而非陷入性格决定论的误区。

五、未来研究方向与启示

现有研究为A型血基因型探索提供了三个潜在路径:一是深化表观遗传学研究,揭示IA基因甲基化水平对神经发育的影响;二是开展跨文化纵向追踪,区分生物因素与社会强化在性格形成中的权重;三是探索血型抗原在免疫调控中的非预期作用,如A型血对新冠病毒易感性的特殊关联。对公众而言,理性认知血型的科学价值,既需破除“血液宿命论”的迷思,也要重视其医学预警功能。

从方法论角度看,血型研究应避免孤立分析基因片段,而需置于“基因-环境-行为”的动态框架中。正如诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克所言:“生物学现象的本质在于各系统的层级互作。”唯有以整合视角审视A型血基因型,才能超越性格标签的肤浅争论,真正释放人类遗传密码的科学价值。