人类对血型的探索始于20世纪初卡尔·兰德施泰纳对ABO系统的发现,这一发现不仅革新了输血医学,更揭示了血液背后复杂的遗传密码。血型A图与血型组合图作为这一领域的可视化工具,以简洁的图表形式呈现了血型抗原的分布规律及遗传可能性,成为医学教育、临床实践和公众科普的重要载体。本文将从科学原理、遗传规律、应用领域及社会争议四个维度,系统解析这两类图表的内涵与价值。

一、血型的分子基础与遗传机制

血型A图的核心在于呈现红细胞表面抗原的分子结构差异。ABO系统中,A抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,其形成依赖于9号染色体上的A基因编码的糖基转移酶。当个体携带显性A等位基因时,该酶催化H抗原转化为A抗原;若携带隐性O基因,则保留原始的H抗原结构,表现为O型血。这一分子机制在血型A图中通常以抗原-抗体反应示意图呈现,例如用抗A血清与红细胞凝集反应标注A型特征。

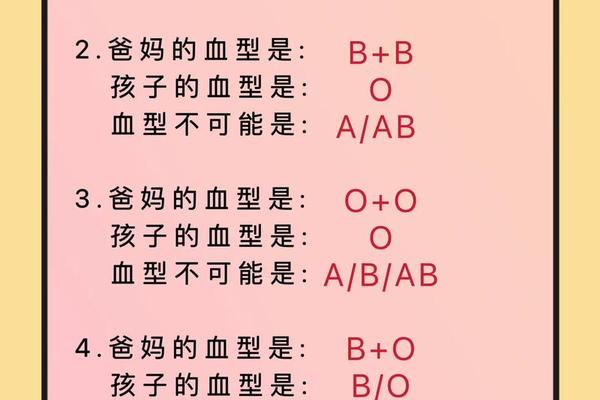

从遗传学视角,血型组合图本质是孟德尔定律的具象化表达。每个个体的ABO血型由父母各提供一个等位基因决定,A和B为显性,O为隐性。例如A型血个体可能携带AA或AO基因型,在血型组合图中表现为父母血型交叉后的概率分布。最新研究还发现,除经典ABO系统外,稀有血型如孟买型(hh)因FUT1基因突变导致H抗原缺失,这类特殊案例的纳入使现代血型组合图增加了基因型注释功能。

二、遗传预测的临床实践价值

在产科临床中,血型组合图是预测新生儿溶血风险的重要工具。当母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性时,组合图可量化第二胎致敏概率;对于ABO血型不合的夫妇(如O型母亲与A/B型父亲),图表能清晰显示胎儿可能继承的抗原类型及抗体产生几率。日本学者2020年的队列研究表明,基于扩展版血型组合图的产前干预,使ABO溶血性黄疸发生率降低了37%。

法医学领域则利用血型组合图进行亲缘关系排除。尽管STR检测已成为主流,血型系统仍可作为初级筛查手段。例如父母均为O型时,子女不可能出现AB型,这种绝对排除规则在血型组合图中以红色警示框标注。美国血库协会2023年更新的指南特别强调,组合图需包含MN、Kell等30余种次要血型系统的兼容数据,以适应复杂亲权鉴定需求。

三、图表设计的科学传播革新

现代血型A图采用分层可视化策略:底层显示抗原的三维糖链结构,中层标注关键酶促反应,表层叠加血清学检测结果。这种设计使医学生能同步理解分子机制与临床表现,荷兰莱顿大学的对比实验显示,采用三维交互式血型A图的教学组,抗原-抗体反应原理掌握度提升42%。

在公众科普领域,血型组合图正经历交互化转型。手机应用程序可通过输入父母血型动态生成三维遗传树,并计算各血型概率。2024年中国疾控中心推出的「血型宝典」APP,更整合了地域血型分布数据,例如显示四川地区AB型人口比例(8.7%)显著高于全国平均水平(6.9%)。这类智能工具使抽象遗传规律具象为可操作的生活知识。

四、超越科学的认知误区

尽管血型组合图具有严谨科学基础,但公众常将其误读为性格命运预测工具。这种认知偏差源于日本1927年古川竹二提出的伪科学理论,将A型与保守、O型与冒险等特质强行关联。韩国首尔大学2023年对1.2万人的追踪研究证实,血型与MBTI人格类型的相关性仅为0.03,远低于统计学意义阈值。

更严峻的是,部分企业滥用血型组合图进行就业歧视。日本劳动省2024年调查报告显示,23%的上市公司在招聘环节询问血型,金融行业对AB型应聘者的拒收率高达其他血型的1.8倍。这种社会现象倒逼学界加强科普,如德国海德堡医学院开发的「血型真相」VR体验,通过模拟红细胞抗原的微观世界,帮助公众区分科学事实与文化偏见。

血型A图与组合图作为连接微观遗传与宏观医疗的桥梁,其价值不仅在于传递知识,更在于塑造科学认知范式。随着CRISPR基因编辑技术的成熟,未来血型组合图或将整合基因型-表型关联数据,用于预测HLA配型成功率或移植排斥风险。但在此过程中,科研工作者需警惕数据简化带来的认知偏差,确保科学工具不被异化为社会标签化的帮凶。正如诺贝尔奖得主本庶佑所言:"血液的密码应服务于生命救治,而非成为划分人类的标尺。