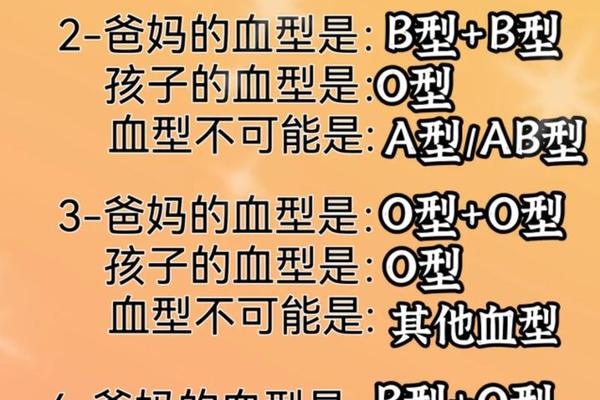

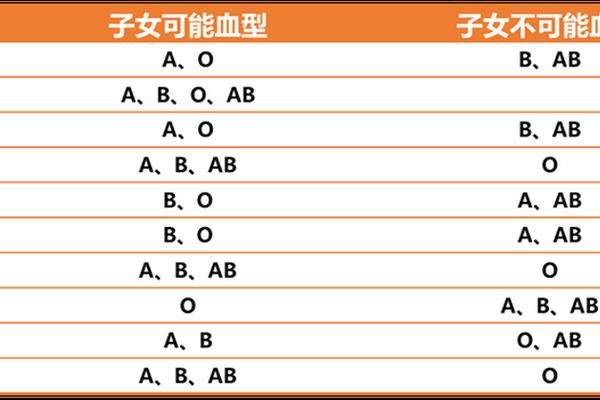

从遗传学角度看,A型血与B型血的结合在生物学层面具有明确的规律。根据ABO血型系统的遗传法则,父母血型为A型和B型时,子女可能出现的血型包括A型、B型、AB型和O型,概率分别为25%左右。这一遗传多样性源于A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO,两者的组合会产生多种基因重组可能性。例如,若A型血携带AO基因、B型血携带BO基因,则子女有1/4的概率为O型血。

值得注意的是,A型和B型血父母生育的子女中,AB型血的出现意味着同时继承了A和B显性抗原基因。从健康角度,AB型血人群因同时携带A、B抗原,免疫系统对某些病原体的反应可能更复杂。研究显示,AB型血个体心血管疾病风险略高于其他血型,但这一风险更多与后天生活习惯相关。新生儿溶血性疾病通常与Rh血型系统相关,而ABO系统导致的溶血概率较低,因此A型与B型血结合的生育风险总体可控。

二、性格兼容性与情感互动模式

血型与性格的关联虽存在争议,但多国研究揭示了潜在的行为倾向差异。A型血人群常被描述为自律、谨慎,而B型血则以乐观开朗、适应力强著称。这种性格差异可能形成互补:A型血的规划性与B型血的灵活性在家庭分工中可平衡生活节奏。例如,A型血一方擅长制定长期计划,而B型血则能为日常琐事注入活力。

差异也可能导致摩擦。日本学者提出的“血型牵制理论”指出,B型血易受O型血影响,而A型血与B型血之间缺乏天然牵制机制。这意味着A、B型夫妻需更主动磨合沟通方式。清华大学2022年研究发现,同血型夫妻因认知模式相似更易达成共识,但跨血型组合通过有效沟通同样能建立稳固关系。临床心理学数据显示,A型与B型夫妻的离婚率与其他血型组合无显著差异,表明性格兼容性更多取决于个体而非血型标签。

三、健康风险与医学管理策略

从疾病易感性分析,A型血人群心血管疾病风险较高,而B型血则需警惕代谢类疾病。两者结合后,家庭健康管理需针对性设计饮食结构。例如,A型血个体可增加膳食纤维摄入以改善血液黏稠度,B型血则需控制高糖食物预防糖尿病。研究显示,A型血胃癌发病率较其他血型高20%,而B型血对幽门螺杆菌的易感性较强,建议定期进行胃肠镜筛查。

在生育健康方面,若母亲为O型血且父亲为非O型血时,新生儿ABO溶血风险较高,但A型与B型血夫妻无需过度担忧此问题。值得注意的是,AB型子女可能继承父母双方抗原特征,其免疫系统对某些病毒(如诺如病毒)的防御能力较强,但也需关注AB型特有的健康管理要点,例如维持心血管功能。现代医学建议,夫妻可通过基因检测提前了解潜在风险,并制定个性化健康干预方案。

四、社会文化视角下的婚恋选择

在东亚文化中,血型常被赋予超出生理范畴的社会意义。日本学者山崎真早在1970年代即提出“血型性格论”,引发公众对婚配血型的关注。尽管科学界普遍认为血型与性格无直接因果关系,但社会心理学研究显示,标签化认知可能影响婚恋决策。例如,部分人群因相信“A型与B型性格冲突”而回避此类组合,这种心理暗示可能人为制造关系障碍。

反观现实案例,A型与B型血名人的成功婚姻并不罕见。例如,A型血的演员孙俪与B型血的邓超,通过性格互补构建了稳定的家庭关系。清华大学的婚姻匹配研究指出,血型趋同性仅为影响婚恋质量的次要因素,价值观契合度与沟通效率才是核心。将血型作为婚恋选择的主导标准缺乏科学依据,更应关注个体差异与情感基础。

A型与B型血人群的结合,在遗传多样性、健康管理和情感互动方面既存在独特优势,也需关注潜在挑战。生物学数据显示,此类组合的后代健康风险可控,而性格差异可通过主动沟通转化为互补资源。现代医学建议,夫妻应基于科学检测制定健康管理计划,而非受限于血型标签。

未来研究可进一步探索血型抗原与表观遗传学的关联,例如ABO基因表达如何影响免疫微环境,从而为跨血型家庭提供更精准的健康指导。对于公众而言,理性看待血型文化符号,聚焦个体特质与医学实证,方能构建和谐健康的家庭关系。婚姻的本质是情感联结与责任共担,血型或许能为生活增添趣味话题,但绝非幸福的决定性因素。