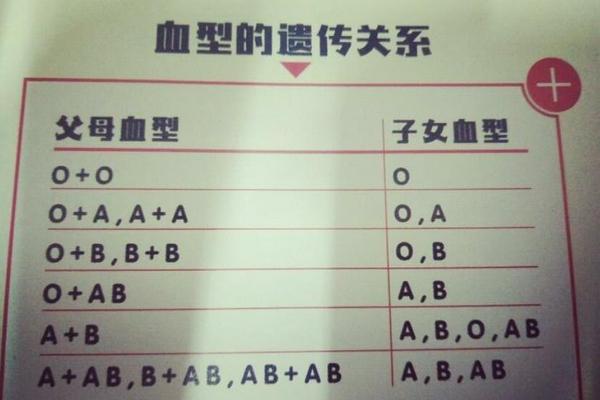

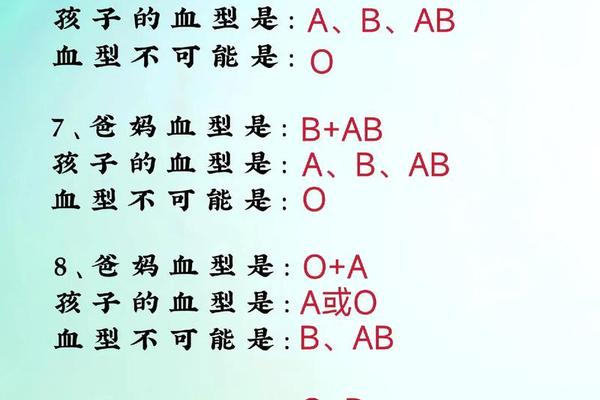

血型的遗传遵循孟德尔法则,A型血由显性基因A与隐性基因O的组合决定。根据网页71的研究,A型血的基因型包括AA和AO两种形式,而O型血则为隐性纯合体OO。这种遗传特性意味着父母均为A型血时,子女仍有一定概率为O型血(若父母基因型为AO)。例如,网页27指出,若夫妻均为AO型,孩子出现O型血的概率为25%。这种隐性基因的广泛存在,使得A型血在代际传递中可能被稀释,成为其人口比例低于显性纯合血型(如B型血)的原因之一。

进一步研究发现,不同地区的基因库存在显著差异。网页76的数据显示,中国A型血人口占比为28%,而B型血为24%,AB型血仅7%。尽管A型血并非绝对最少,但在特定地域如华南地区(25.02%)和西藏(20.15%),其比例显著低于全国平均水平。这种分布可能与历史上的人口迁徙和基因流动相关,例如北方游牧民族携带更多B型血基因,而南方土著居民O型血占比较高,导致A型血在混合基因库中呈现区域性弱势。

二、地域环境与历史迁徙的双重影响

血型分布与人类迁徙史密切相关。网页1指出,B型血自南向北递增,而O型血则从北向南递增,A型血在长江流域形成聚集区(约30%)。这种地理梯度可能与古代农业文明和游牧民族的互动相关。例如,黄河流域的农耕社会更倾向于稳定基因库,而游牧民族的频繁迁徙携带了更多B型血基因,挤压了A型血的传播空间。

考古学和人类学研究为这一假设提供了佐证。网页76提到,印度、蒙古等地的B型血占比高达30%-40%,而东亚地区受汉民族扩张影响,A型血在长江流域形成“文化基因孤岛”。西藏地区A型血仅占20.15%,反映出高海拔环境对基因选择的压力:O型血因更强的抗缺氧能力占据优势,而A型血人群可能因环境适应性较弱而逐渐减少。

三、社会文化建构中的血型偏见

血型性格理论在日本等地的流行,塑造了特定的社会认知。网页92指出,A型血男性常被贴上“敏感”“保守”的标签,这种刻板印象可能影响婚恋选择。例如,日本企业曾流行血型招聘偏好,导致A型血个体在特定行业中的占比异常。虽然缺乏科学依据,但此类文化建构通过社会压力间接影响基因传递——被边缘化的群体可能降低生育意愿。

中国社会同样存在隐性偏见。网页1提到,A型血人群被认为“易怒”“冲动”,这种负面标签在家庭教育中可能导致代际传递的抑制。例如,部分家庭更倾向于培养O型血孩子的“领导力”或B型血孩子的“创造力”,而A型血孩子的“谨慎”特质可能被低估。这种文化筛选机制虽不直接改变基因频率,但通过社会资源分配影响族群发展空间。

四、疾病选择压力与自然淘汰机制

医学研究揭示了血型与疾病易感性的关联。网页18显示,A型血人群患胃癌风险比O型血高20%,消化性溃疡发生率也显著提升。这种健康劣势可能通过自然选择影响人口比例:在医疗条件落后的历史时期,A型血个体更易因并发症早逝,导致基因传递链断裂。

新冠疫情进一步放大了这种差异。网页47的研究表明,A型血患者死亡率比O型血高18%,重症监护需求增加30%。尽管现代医学缓解了直接淘汰压力,但潜在的健康焦虑仍可能影响生育决策。例如,部分携带A型血基因的夫妇通过产前筛查选择终止妊娠,这种人为干预在基因层面改变了血型分布结构。

总结与展望

A型血人群的相对稀缺性是基因遗传、环境适应、文化建构和自然选择共同作用的结果。现有数据表明,其占比波动既反映人类迁徙的历史轨迹,也揭示社会环境对生物特征的塑造力。未来研究需结合表观遗传学,探索环境压力如何通过DNA甲基化等机制影响血型表达;跨学科团队应关注文化偏见对基因频率的长期影响,建立更科学的血型认知体系。建议完善血型数据库建设,通过大规模队列研究揭示血型与疾病关联的分子机制,为精准医学提供新路径。