人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利科学家兰德斯坦纳发现ABO血型系统,将血液分为A、B、AB、O四类。随着医学发展,另一个关键维度——Rh血型系统逐渐被揭示,其阳性(+)或阴性(-)的标注成为现代血型命名的重要补充。AB+型血即代表AB型Rh阳性,这一双重标识不仅关系着输血安全,更与疾病易感性、遗传特征等健康密码深度关联。理解血型的生物学意义,已成为精准医疗时代个体化健康管理的基础。

ABO与Rh血型系统的双重维度

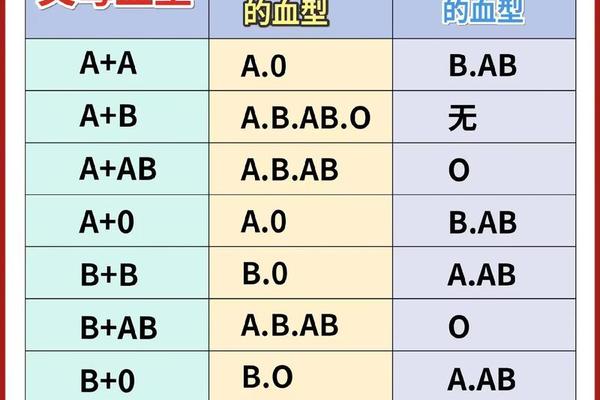

ABO血型系统通过红细胞表面A、B抗原的分布实现分类:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血兼具两种抗原,而O型血则完全缺失。Rh血型系统的发现则源于恒河猴实验,其核心抗原D的存在与否决定了Rh阳性(+)或阴性(-)的标注。当红细胞表面存在D抗原时标注为Rh+,反之为Rh-,这使血型描述从四类扩展为八种组合。

Rh阴性血因仅占全球人口的0.3%-1%被称为“熊猫血”,其形成机制与人类迁徙史密切相关。基因学研究表明,Rh阴性基因可能源自远古尼安德特人分支,在冰河期后与克罗马农人融合扩散。相比之下,AB型Rh+(AB+)作为现代人群中的特殊血型,既继承了AB型抗原的兼容性优势,又因Rh阳性特征避免了输血中的溶血风险。

A型与AB型的健康特性对比

流行病学研究揭示,A型血人群的心血管疾病风险显著高于其他血型。美国心脏协会数据显示,A型血人群早发性中风风险增加18%,心肌梗死发生率较O型血高14%,这可能与A型血液中VIII因子和胆固醇水平较高有关。而AB型血虽在心血管风险上低于A型,但其认知功能障碍风险突出,《神经病学》杂志研究指出,AB型血人群患阿尔茨海默病的概率比其他血型高82%,可能与凝血因子差异影响脑部微循环相关。

在免疫特性方面,A型血对新冠病毒的易感性备受关注。美国《新英格兰医学杂志》证实,A型血人群感染新冠风险较其他血型高45%,而O型血因缺乏A/B抗原,病毒吸附效率降低,感染风险降低35%。AB型血则展现出独特的肿瘤易感性,日本学者发现AB型血人群口腔癌、乳腺癌发病率较B型血高22%,但前列腺癌术后复发率最低,显示出疾病风险的复杂多面性。

AB+血型的临床意义与输血原则

AB+型血被称为“万能受血者”,因其红细胞同时携带A、B抗原且Rh阳性,理论上可接受所有Rh阳性血型的输血。但这种兼容性仅限于紧急情况,常规输血仍需遵循同型输注原则。值得注意的是,AB型血浆中不含抗A、抗B凝集素,使其成为血浆捐献的优质来源。Rh阳性特征则避免了母婴血型不合导致的溶血性疾病,相较于Rh阴性孕妇无需注射抗D免疫球蛋白。

在特殊医疗场景中,AB+型血的生物学特性显现出独特价值。其红细胞膜抗原组合模式为器官移植配型提供参考,研究显示AB+受体对异体器官的免疫排斥反应强度低于其他血型。AB+型血小板因表面抗原分布特点,在治疗血小板减少症时具有更高的输注有效率。

血型研究的未来方向与健康启示

当前血型研究正从群体统计学向分子机制深化。基因测序技术揭示了ABO基因与FUT2/3基因的连锁关系,这些基因不仅调控血型抗原表达,更影响肠道菌群构成及代谢功能。例如,A型血人群胃酸分泌较少,更适合植物性饮食;而AB型血因消化酶特性,对海鲜类蛋白吸收效率显著优于红肉。这些发现为个性化营养干预提供了科学依据。

未来研究需突破三大方向:一是建立血型与药物代谢的关联模型,利用ABO基因多态性优化给药方案;二是探索血型抗原在癌症免疫治疗中的应用,开发靶向血型抗原的CAR-T细胞疗法;三是完善稀有血型库的动态管理,通过基因编辑技术体外合成稀有血型红细胞。对个体而言,了解自身血型特征有助于早期疾病筛查,如A型血人群需加强心脑血管监测,AB型血人群应注重认知功能评估。

血型作为刻写在基因中的生命密码,既是人类进化史的生物学印记,也是现代医学解码健康风险的关键维度。从输血安全到疾病预防,从饮食建议到个性化医疗,ABO与Rh系统的双重标识持续拓展着人类对自身奥秘的认知边界。在精准医学时代,每一个血型符号都不再是简单的字母组合,而是通往健康管理的科学路标。