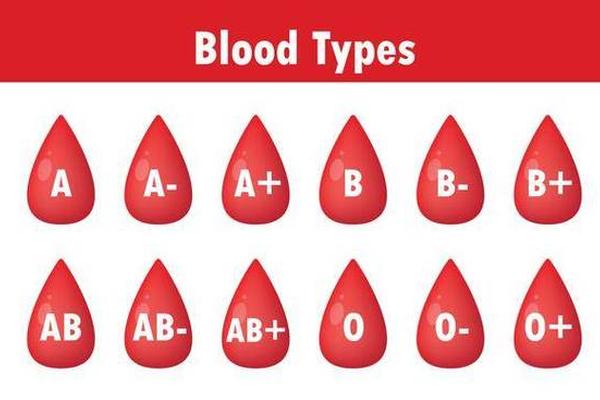

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最重要的血型分类系统,其核心机制在于红细胞表面抗原与血清中抗体的特异性相互作用。A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中天然存在抗B抗体;而B型血个体则携带B抗原并具有抗A抗体。这种抗原-抗体的天然对立关系构成了输血安全的基础屏障,也解释了为何异型输血可能引发致命性溶血反应。值得注意的是,抗A抗体作为B型血血清中的核心免疫球蛋白,本质上属于IgM型抗体,能在盐水介质中直接引发红细胞凝集。

从分子机制来看,A抗原的形成依赖于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用,该酶由ABO基因的A等位基因编码。当B型血清中的抗A抗体与A型红细胞相遇时,抗体Fab段会精准识别A抗原表位的N-乙酰半乳糖胺结构,通过空间构象互补形成抗原-抗体复合物。这种结合不仅触发经典补体激活途径导致红细胞膜穿孔,还会引发网状内皮系统对致敏红细胞的吞噬清除,最终表现为血管内外的双重溶血效应。

抗A抗体介导的免疫反应机制

在输血场景中,B型血个体血清中的抗A抗体与A型红细胞相互作用时,首先引发的是IgM介导的急性溶血反应。实验数据显示,抗A抗体的效价达到1:64时即可在体外观察到明显的凝集现象,而临床输血中若发生ABO血型不合,超过90%的病例会在输注后24小时内出现血红蛋白尿和急性肾损伤。这种反应的剧烈程度与抗体效价呈正相关,研究证实当抗A效价超过1:256时,溶血性输血反应的死亡率可达60%以上。

从免疫学角度分析,抗A抗体与A型红细胞的结合会激活补体C1q分子,启动膜攻击复合物(MAC)的形成。MAC在红细胞膜表面形成的跨膜孔道导致细胞内渗透压失衡,最终引发红细胞破裂。补体活化过程中释放的C3a和C5a片段会刺激肥大细胞释放组胺,这是输血反应中常见荨麻疹和支气管痉挛的病理基础。值得注意的是,多次输血可能刺激机体产生IgG型抗A抗体,这类抗体虽不能直接凝集红细胞,但能通过抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC)导致迟发性溶血反应。

临床输血安全的关键控制点

基于抗A抗体引发的免疫风险,现代输血医学建立了严格的血型鉴定和交叉配血制度。临床实践表明,即便在ABO同型输血中,仍有0.1%-0.2%的案例因亚型变异或获得性抗体导致配血不合。例如A2亚型红细胞表面A抗原表达量仅为A1型的1/4,当其输入B型血患者体内时,可能因抗原密度不足引发弱凝集反应。除常规盐水介质配型外,还需采用抗球蛋白试验或微柱凝胶技术检测不完全抗体。

对于特殊人群如O型血"万能供血者"的认知更新尤为重要。研究发现O型血血清中同时存在抗A和抗B抗体,当大量输注给A型患者时,残余抗体仍可能引发新生儿溶血病样反应。某多中心研究显示,接受O型红细胞输注的A型患者中,3.2%出现轻度血红蛋白下降,提示存在亚临床溶血。这促使临床指南明确建议:除非紧急救命情况,必须坚持同型输血原则。

母婴血型不合的预防策略

在妊娠医学领域,B型血母亲若怀有A型胎儿,其体内抗A抗体可通过胎盘屏障引发新生儿溶血病(HDN)。流行病学调查显示,此类母婴血型不合导致HDN的发生率为0.8%-1.5%,显著高于Rh血型系统。珠海市人民医院对4000例O型孕妇的研究发现,当IgG型抗A效价超过1:64时,新生儿溶血病发生率高达44.2%,且抗体效价与疾病严重程度呈剂量效应关系。

预防性干预措施包括孕期抗体效价动态监测和产后新生儿胆红素水平筛查。当孕妇抗A效价≥1:128时,建议进行血浆置换或静脉注射免疫球蛋白(IVIG)治疗。苏州医工所研发的水性胶层析介质检测技术,通过简化传统抗球蛋白试验的洗涤步骤,使抗体筛查灵敏度提升至98.7%,为临床早期干预提供了可靠工具。

检测技术的创新与发展

抗体检测方法的进步显著提升了输血安全水平。传统试管法抗人球蛋白试验虽特异性强,但操作繁琐耗时;而微柱凝胶法则通过消除洗涤步骤实现了自动化检测,但其成本较高且易受纤维蛋白原干扰。最新研究表明,LISS-凝胶卡法对弱抗体的检出灵敏度比凝聚胺法提高8倍,特别适用于多次输血患者的抗体筛查。分子生物学技术的引入使得ABO基因分型成为可能,可精准识别罕见的A亚型和嵌合体血型。

未来研究方向应聚焦于即时检测(POCT)设备的开发,以及CRISPR基因编辑技术在血型抗原修饰中的应用探索。建立区域性稀有血型数据库和开展抗体消减疗法的临床研究,将为解决复杂输血难题提供新思路。

A型血与B型血之间的免疫排斥本质上是抗原-抗体相互作用的生物学规律体现。抗A抗体作为B型血清中的天然防御武器,既是维持个体免疫稳态的重要组分,也可能成为临床输血和妊娠过程中的潜在风险源。通过完善血型检测体系、强化输血适应症管理、发展新型干预技术,人类已能将ABO血型不合相关死亡率控制在0.003%以下。随着异体器官移植和干细胞治疗的发展,对血型抗原免疫原性的深入理解仍将是转化医学研究的重点领域。建议临床机构定期更新输血协议,并加强公众血型知识科普,共同构筑更为安全的医疗防护网络。