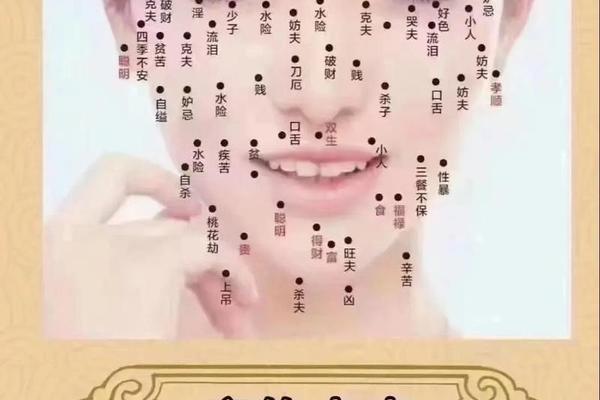

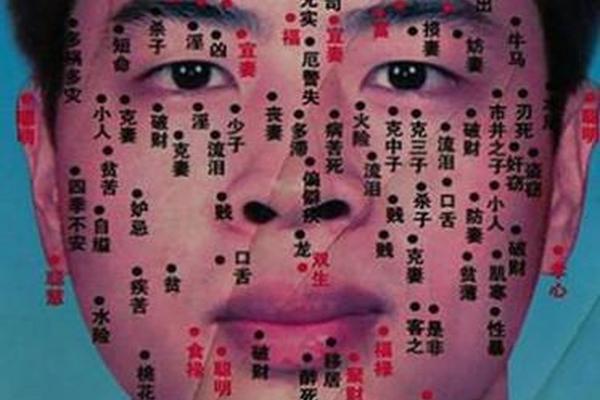

在传统面相学中,痣的位置、颜色和形态被视为预测命运的重要符号。所谓“短命痣”,即被认为与健康风险或寿命缩短相关的痣相。例如,人中部位的痣常被解读为“短命痣”,因其关联生殖功能和血气运行。相学理论认为,人中深长代表生命力旺盛,若此处出现黑痣或颜色异常,则可能暗示妇科疾病或生育障碍。天门(额头)部位的痣也被视为不祥之兆。天门象征命宫,若此处有恶痣或疤痕,传统观点认为此人先天体质孱弱,易受疾病困扰,甚至可能影响寿命。

脊梁骨中央的痣同样被归为“短命痣”。相学认为,这类痣随年龄增长会逐渐显现负面作用,初期表现为小病不断,后期可能引发严重健康问题。例如,网页51提到,脊梁骨痣若不及时处理,可能影响正常生活发展。这种观点虽缺乏科学验证,但反映了古人对身体象征意义的重视,将痣的位置与生命能量流动相联系。

二、现代医学视角下的痣相解读

现代医学将痣定义为皮肤色素细胞聚集的良性肿瘤,但部分特殊位置的痣确实存在健康风险。例如,脚底、手掌等易摩擦部位的痣可能因长期刺激增加癌变概率。研究表明,黑色素瘤常发生于手足部位,此类痣需密切观察形态变化。医学案例显示,如网页12所述,刘先生脚底的黑痣实为恶性黑色素瘤,其不规则形状和溃烂迹象是癌变信号。

从医学分类看,痣分为皮内痣、交界痣和混合痣。交界痣因位于表皮与真皮交界处,恶变风险较高。传统面相学中提及的“唇部黑紫”“耳垂褐色”等特征,与现代医学中“缺氧性紫绀”或“代谢异常”症状存在一定关联。例如,嘴唇长期黑紫可能反映心脏功能异常,而耳垂褶皱(“冠心病沟”)与心血管疾病相关。

三、痣相与健康风险的关联性分析

传统痣相的“凶吉”之说,部分与现代疾病预兆不谋而合。例如,人中痣在相学中被认为影响生育,而医学研究发现,此处痣可能与内分泌紊乱或妇科肿瘤相关。网页51指出,女性人中痣患者罹患妇科疾病的风险较高,严重者可能出现生育并发症。再如,法令纹浅淡被相学视为短命特征,而医学上,胶原蛋白流失导致的皮肤松弛确实与衰老加速有关。

值得注意的是,某些“短命痣”实为恶性疾病的皮肤表现。网页7提到,鼻梁痣可能与心脏功能异常相关,而手臂痣若呈现多发黑色素沉积,可能提示皮肤癌风险。此类案例表明,传统痣相学中的部分描述,可能源于古人对疾病外部表征的经验总结。

四、科学研究的争议与理性认知

近年来,关于痣与寿命的科学研究呈现矛盾结论。伦敦大学国王学院的研究发现,痣多者端粒较长,细胞衰老速度较慢,可能与长寿相关。中国医学专家指出,这一结论存在片面性:若痣发生恶变,数量优势将毫无意义。网页32中,牟宽厚教授强调,端粒长度仅是衰老指标之一,不能忽视痣的潜在癌变风险。

遗传与环境因素对痣的影响亦需综合考虑。例如,白种人平均有30颗痣,而亚洲人较少,这种差异可能与基因有关。紫外线照射、生活习惯等环境因素会加速痣的形态变化。单纯以痣的数量或位置判断寿命缺乏科学严谨性。

传统痣相学与现代医学在“短命痣”认知上既有交集又有分歧。一方面,部分痣相特征确实反映了健康风险;迷信痣相可能延误科学诊疗。建议公众以理性态度对待痣的变化:对于易摩擦部位的痣(如足底、腰部),或出现形态不规则、颜色不均、快速增大等异常特征的痣,应及时就医检查。

未来研究可深入探讨基因与痣的关联,例如特定基因突变是否同时影响痣的数量与端粒长度。跨文化比较研究也有助于厘清传统命理学中的经验性观察与现代医学实证之间的关系。最终,科学验证与传统文化应在健康管理中达成平衡,既不盲目否定历史智慧,亦不忽视医学证据。