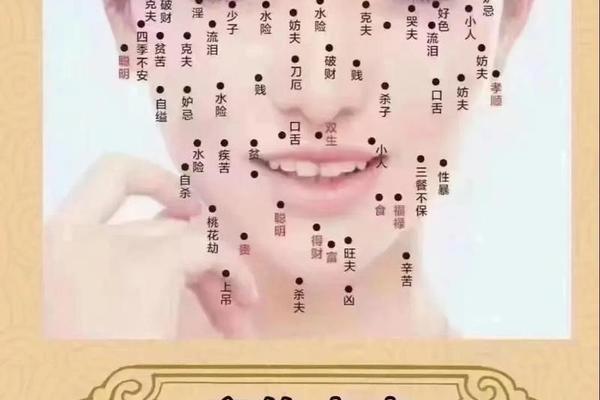

在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,常被赋予“贵贱吉凶”的象征意义。人们常以痣的位置、颜色和形状推测命运走向,甚至将其视为“贵气”的标志。但随着科学观念的普及,关于“痣相是否属于迷信”的争议始终存在。这种争议不仅关乎传统文化的存续,更折射出人类对未知命运的解释需求与理性认知之间的张力。

一、痣相学的历史渊源

痣相学的起源可追溯至先秦时期,《礼记》中已有“体肤之疾,形于外者必应于内”的记载。汉代许负所著的《相法十六篇》首次系统论述痣相与命运的关系,提出“黑如漆、赤如朱者为贵”的评判标准。至唐宋时期,痣相学已形成完整的理论体系,敦煌出土的唐代相书残卷显示,当时已出现“肩胛痣主权势”“脚底痣主富贵”等具体论断。

这种文化现象的形成与古代社会的信息传递方式密切相关。在缺乏现代医学知识的背景下,人体异常体征往往被赋予神秘色彩。例如明代《麻衣相法》将面部痣相分为“显贵痣”与“隐疾痣”,既包含对生理特征的观察,又掺杂天人感应的哲学思想。这种将身体符号与命运关联的认知模式,成为传统社会构建秩序的重要工具。

二、科学视角下的痣相本质

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞在皮肤表层的聚集,其形成主要受遗传基因、紫外线照射和激素水平影响。美国皮肤病学会(AAD)数据显示,正常成年人平均拥有15-40颗痣,这与所谓“贵贱”并无关联。从生物学角度看,痣的分布具有随机性,同一位置痣相在不同文化中的解读往往大相径庭。例如西方占星学认为耳垂痣象征创造力,而中国传统相法则视其为“孝悌之兆”。

心理学研究揭示了“确认偏差”在痣相信仰中的作用。当人们将偶然事件与痣相特征强行关联时,往往会选择性记忆符合预期的案例。如网页1提到的案例:某人因嘴角痣被解读为“口舌是非”,但其职场挫折实源于沟通能力缺陷,这种归因谬误正是迷信思维的典型表现。神经科学家发现,人类大脑的模因复制机制使神秘主义解释更易传播,这解释了为何荒诞的痣相说法能跨越千年延续。

三、社会心理功能的双重性

作为文化符号的痣相学说,在特定历史阶段发挥了社会评价功能。明清相书《柳庄相法》将女性眉间痣定义为“克夫痣”,这种论断实为父权制下规训女性的工具。在婚配选择中,“旺夫痣”“富贵痣”等概念成为阶层流动的隐喻,如网页42所述“下巴痣助家运”之说,实为对女性持家能力的期待投射。

但在现代社会,痣相学呈现出新的文化价值。日本学者宫崎市定的研究发现,年轻群体将点痣行为视作“命运重塑”的仪式,通过选择特定位置的装饰性痣贴,表达对主流审美标准的反抗。这种去神秘化的重构,使传统痣相学蜕变为文化创意元素。医学美容领域的数据显示,70%的祛痣决策仍受面相观念影响,但求美者多将其解释为“提升自信”而非改变命运。

四、传统与现代的价值平衡

从文化人类学视角观察,痣相信仰反映了人类解释未知的本能需求。英国人类学家马林诺夫斯基指出,原始思维通过构建“象征体系”消解生存焦虑,这与古人创造痣相学的心理机制如出一辙。但科学理性要求我们区分文化隐喻与现实规律,如网页12强调的:将医学可解释的色素沉淀与超自然命运论混为一谈,可能导致延误黑色素瘤诊治等严重后果。

未来的研究方向可聚焦于两方面:其一,开展跨文化的痣相符号比较研究,揭示不同文明对身体符号的阐释差异;其二,从认知心理学角度剖析神秘主义思维的形成机制。如网页63提及的八字断痣研究,若能结合大数据分析十万例痣相与人生轨迹的关联度,或将提供全新的研究范式。

痣相学作为传统文化遗产,其价值不在于预测吉凶,而在于折射出人类认知发展的轨迹。当代社会无需全盘否定其存在,而应以“批判性继承”的态度,剥离其中的宿命论糟粕,保留文化符号的审美价值。正如分子人类学揭示的:每个人体细胞的基因图谱都比任何痣相更能定义生命本质。在科学与人文的对话中,我们终将找到解释命运的更优路径。