中华传统文化与艺术始终保持着血脉相通的共生关系。先秦典籍《周易》中“显诸仁,藏诸用”的哲学命题,揭示了人文精神与物质载体的辩证统一。这种思想投射在艺术领域,表现为青铜器上的饕餮纹饰不仅是装饰性符号,更是礼制文明的具象化呈现。正如《传统文化大全集》所述,测字术通过拆解汉字结构形成独特的视觉符号体系,将文字学原理转化为可感知的审美对象,这种转化过程正是文化精神向艺术形态过渡的典型例证。

宋代文人画的发展印证了这种共生性的深化。苏轼提出的“诗画本一律”理论,将儒家“文以载道”的教化观与道家“得意忘形”的审美观熔于一炉,使梅兰竹菊不再仅是植物描绘,而是人格理想的象征符号。明代家具设计中“天圆地方”的造型法则,更是将《周髀算经》的宇宙观转化为触手可及的生活美学,形成了“器以载道”的造物哲学。

二、技艺传承与审美嬗变的互动性

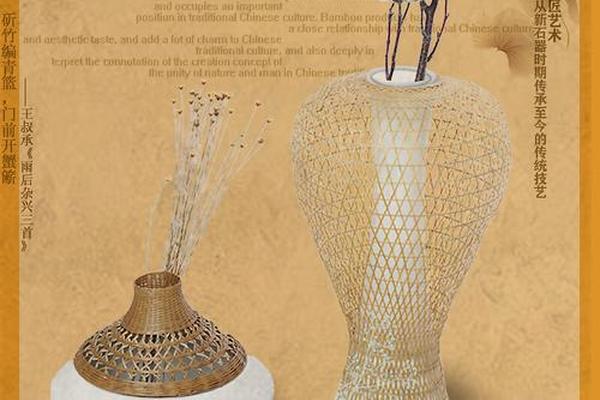

传统工艺技术的代际传递构成了艺术创新的物质基础。景德镇窑工世代守护的七十二道制瓷工序,不仅保存了《天工开物》记载的古法技艺,更在青花分水技法中发展出深浅晕染的视觉语言。这种技艺传承不是简单的复制,如《传统文化大全集》中列举的相国寺算命逸事所示,民间艺人在占卜实践中创造的签文押韵格式,实质上推动了说唱艺术韵文体系的发展。

审美趣味的时代性嬗变反哺着技艺革新。清代《芥子园画谱》通过木版水印技术将文人笔墨程式化,这种标准化传播虽遭“匠气”质疑,却客观上促进了绘画知识的平民化传播。当代设计师将榫卯结构解构重组,在建筑装置艺术中形成虚实相生的空间叙事,这种转化既保留了技艺精髓,又创造了符合现代审美的表达方式。

三、仪式场域与艺术形态的融合性

岁时节俗为艺术表现提供了天然的展演空间。端午龙舟竞渡中,船体彩绘的“二龙戏珠”图案融合了《山海经》的图腾崇拜与五行色彩体系,桡手们的号子节奏则暗合《乐记》中“声相应,故生变”的音乐原理。山西社火表演中的脸谱艺术,其勾画程式严格遵循“五色观”哲学,每种色彩对应着《春秋繁露》记载的五行德行,使化妆技艺成为道德教化的视觉教材。

宗教仪式中的艺术元素更具深层文化编码。敦煌壁画中的飞天形象,通过飘带弧线与身姿扭动形成的“S”形构图,既符合佛教经变故事的叙事需求,又暗藏道家“气韵生动”的美学追求。这种跨文化融合在泉州提线木偶戏中达到新高度,傀儡的二十四根提线对应二十四节气,操作技法融合了禅宗“牵一发而动全身”的哲学思辨。

四、当代转化与价值重构的挑战性

数字技术为传统文化艺术开辟了新维度。故宫博物院开发的《韩熙载夜宴图》APP,运用AR技术复原了画中四十余件乐器的演奏场景,使静态画卷转化为可交互的音乐史诗。这种创新并非简单嫁接,而是如《学行典》强调的“体仁”理念在数字时代的延伸,通过沉浸式体验唤醒观众的情感共鸣。

全球化语境下的文化对话需要创新表达。伦敦设计双年展上的“活字迷宫”装置,将《梦溪笔谈》记载的胶泥活字转化为可触摸的英文字符矩阵,这种转译既保持了活字印刷的技术本质,又创造了跨文化理解的符号桥梁。但创新需警惕过度商业化,某些景区将《楚辞》中的巫傩仪式简化为猎奇表演,恰恰违背了《礼记》强调的“礼之本”精神。

传统文化与艺术的关系呈现多维动态特征:在精神层面构成价值本源,在技艺层面提供创新基质,在仪式层面搭建传播场域,在当代语境下面临转化挑战。未来研究应注重三个方向:建立传统艺术元素的数字化基因库,完善文化符号的现代转译机制;发展“新师徒制”培养模式,在技艺传承中植入创新基因;构建传统文化艺术的评价体系,平衡保护规范与创新自由。如《传统文化大全集》所言,唯有“追本溯源”与“发扬光大”并举,方能使传统文化艺术在当代焕发持久生命力。