在全球化浪潮的深度演进中,文化输出已成为国家软实力的核心指标。美国、法国、日本等传统文化强国凭借影视、时尚、动漫等载体长期主导全球文化叙事,而中国作为后发国家,其文化输出呈现出独特的路径与内涵。这种差异不仅源于价值观与历史传统的分野,更映射出不同文明对现代性话语的诠释方式。以下从文化根基、传播策略、受众互动及全球影响四个维度,剖析中西方文化输出的本质差异。

一、文化根基与价值取向的殊途

中国文化的核心基因深植于“集体主义”与“天人合一”的哲学体系。儒家文化强调的“家国同构”理念,使得文化输出常以群体价值为叙事主轴,如《流浪地球》中“带着地球去流浪”的集体拯救观,与好莱坞个人英雄主义形成鲜明对比。这种文化特质在对外传播中既形成了独特标识,也造成了理解壁垒——西方受众常将“人类命运共同体”误解为地缘政治扩张,反映出零和思维与和谐理念的认知鸿沟。

西方文化输出的内核则根植于个人主义与启蒙精神。从好莱坞大片中的孤胆英雄到迪士尼的公主叙事,都在强化个体价值至上的现代性神话。这种以个人体验为中心的文化产品具有天然的普适性传播优势,正如刘慈欣在《超新星纪元》中揭示的:米老鼠的全球渗透力远超航空母舰。但过度强调个体自由也导致文化输出中的价值冲突,如西方影视常将中国元素简化为功夫、旗袍等符号化表达,难以触及深层文化肌理。

二、输出路径与传播策略的革新

西方文化输出依托成熟的产业矩阵与规则制定权。好莱坞六大影业控制全球75%的影片发行渠道,任天堂、索尼等企业定义着游戏产业的技术标准。这种“规则输出+产品倾销”的模式,使西方在文化贸易中始终占据价值链顶端。产业更通过建立从原画制作到衍生品开发的完整生态,实现年均1.2万亿日元的文化贸易顺差,展现出产业链深度整合的威力。

中国的文化输出则呈现出“数字突围+民间驱动”的混合特征。TikTok在全球的月活用户突破15亿,重构了短视频时代的文化传播范式;阅文集团旗下“起点国际”平台汇聚约20万名海外创作者,形成网文出海的新生态。这种自下而上的传播路径,打破了传统官方主导的文化输出窠臼。数据显示,中国数字文化贸易额在2021-2024年间增长217%,其中网络文学、短剧等新兴形态贡献率达63%,印证了数字技术对文化传播范式的革新力量。

三、受众互动与本土化程度的差异

西方文化产品擅长构建情感共鸣的“最小公倍数”。迪士尼将花木兰改造为美式个人主义代言人,虽背离原型却收获全球18亿美元票房,这种文化转译策略虽引发争议,却证明情感普适性的强大穿透力。日本则通过“文化混合”策略,将武士道精神与赛博朋克美学融合,《攻壳机动队》等作品成功打入85个国家市场,展现出传统元素现代化转译的能力。

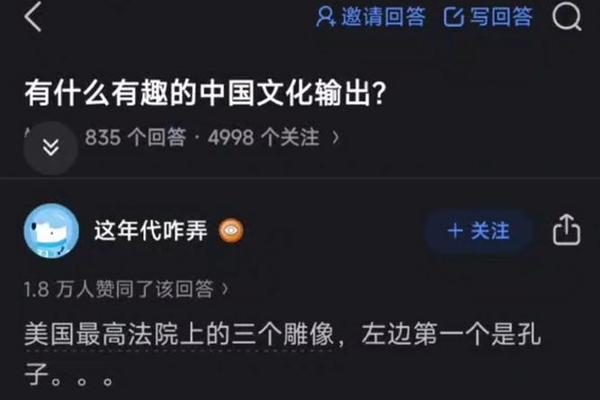

中国文化的本土化实践正在探索第三条道路。《原神》游戏将水墨画风与开放世界结合,在160个国家登顶下载榜,其角色“云堇”的京剧唱段引发海外玩家对传统戏曲的研究热潮。这种“文化模因”的嵌入式传播,比孔子学院的单向灌输更具渗透力。数据显示,通过游戏了解中国文化的海外青年占比从2019年的12%升至2024年的37%,印证了互动体验对文化认知的重构作用。

四、全球影响与未来挑战的交织

西方文化霸权面临“创造性破坏”的挑战。美国影视内容在流媒体平台的占比从2018年的68%降至2024年的49%,而亚洲内容消费量增长320%。这种格局变迁中,中国文化输出的“技术规则制定权”开始显现:中国主导制定的数字艺术品显示标准被58个国家采纳,在区块链版权保护等领域形成新的话语权。但相较于产业300项行业标准的输出,中国仍需在规则体系构建上持续发力。

文化误读与意识形态滤镜仍是主要障碍。西方媒体将“杀出血路”误译为暴力宣言,将“红色基因”曲解为生物武器计划,这种系统性误译折射出深层的认知偏见。伦敦国王学院凯利·布朗教授指出:西方对“差异性”的焦虑,本质上是单极文化秩序的防御机制。破解之道在于建立“双向解码”机制,如《三体》通过科幻叙事消解文化折扣,在Netflix改编版中保留“黑暗森林”的东方哲学内核,这种文化通约性探索值得深化。

在文明互鉴的新纪元,文化输出已超越简单的产品贸易,成为文明对话的介质。中国的实践表明:数字时代的文化传播不必遵循“传统-现代”的线性替代,而可创造“传统现代化”与“现代传统化”的双向融合。未来的文化竞争,将取决于谁能更精准把握“文化特异性与人类共同价值的平衡点”。正如《功夫熊猫》的启示:当东方智慧穿上全球叙事的外衣,就能在差异中创造共鸣——这或许是中国文化输出留给世界的最重要启示。