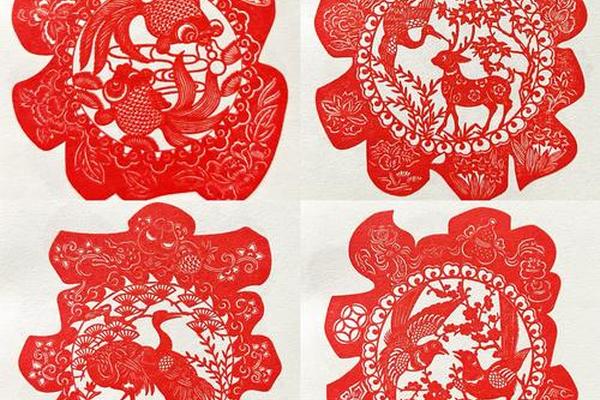

在中国北方村庄的窗棂上跃动的红色剪影,不仅是节庆的装饰,更是一部用剪刀书写的文明密码。作为人类非物质文化遗产代表作,剪纸艺术承载着中华文明千年来的审美观念与社会记忆。非物质文化遗产保护体系涵盖传统技艺、社会实践、仪式节庆、口头传统、自然知识五大领域,而剪纸艺术正是这些维度的交汇点——它既包含刀法技艺的传承,又关联着岁时节令的民俗实践,更通过纹样符号传递着集体文化记忆。

刀尖上的历史叙事

考古学家在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓发现的南北朝时期剪纸残片,将这门技艺的文字记载提前了八个世纪。这些保存完好的"对马""对猴"纹样,印证了剪纸最初作为祭祀媒介的功能属性。敦煌藏经洞出土的唐代人胜剪纸,则展现了技艺从宗教场域向世俗生活的转化轨迹。

在山西广灵,彩色点染剪纸技艺完整保留了明清时期的矿物颜料配方,其多层套色工艺至今需要七十二道工序。这种技艺的延续不仅是手工传统的存续,更是古代色彩美学的活态传承。正如非遗保护专家田青所言:"每张剪纸都是流动的文明切片,当匠人指尖翻飞时,他们复现的是文明基因的转录过程。

纹样中的宇宙认知

胶东地区"抓髻娃娃"剪纸的蛙形轮廓,暗合新石器时代彩陶的生殖崇拜符号;闽南"蛇身童子"剪纸则保留着古越族图腾记忆。这些跨越时空的纹样对应着文化人类学家列维-斯特劳斯提出的"修补术"理论——民间艺术始终在进行文化符号的拼贴与再造。

在陕西延川,83岁的剪纸大师高凤莲的作品中,鱼戏莲、鼠咬天开等传统纹样构成完整的创世神话体系。中央美术学院非遗研究中心发现,其纹样系统与《山海经》记载存在73%的意象重合度。这种民间叙事与典籍记载的互文关系,印证了剪纸作为"无字史诗"的文化价值。

仪式中的社会整合

浙江乐清细纹刻纸在龙船灯仪式中的使用,展示了非遗技艺的社区整合功能。每年元宵节,长达20米的龙灯需要2000余张刻纸装饰,整个制作过程需要全村协作完成。这种集体创作不仅传承技艺,更在重复性仪式中强化着地方认同。正如民俗学者刘铁梁指出的:"非遗的本质是群体记忆的操演过程。

在河北蔚县,染色剪纸作坊的产业化发展提供了另一种传承模式。当地建立的"传习所+合作社"体系,使剪纸生产既保持手工核心技艺,又形成完整的产业链条。这种创新实践验证了联合国教科文组织倡导的"生产性保护"理念,五年间带动从业者收入增长320%,同时保持了92%的传统纹样传承率。

传承中的现代转化

面对数字化冲击,清华美院团队开发的剪纸AR数据库提供了新思路。通过扫描传统纹样,用户可观看匠人创作的全息影像,这种数字存档技术已收录全国37个剪纸流派的562种核心纹样。但技术创新始终面临根本性挑战:如何保持技艺传承的身体记忆特性?故宫博物院前院长单霁翔强调:"数字化永远替代不了剪刀与红纸的温度传递。

教育领域的实践给出新答案。陕西师范大学附属小学开发的剪纸数学课程,将对称图形教学与传统纹样结合,使学生在技艺学习中理解几何原理。这种学科融合模式已被纳入教育部非遗进校园优秀案例,数据显示采用该课程的班级空间思维能力提升41%,远超传统教学组。

当苏州剪纸大师张蓓莉在米兰设计周展示融入丝绸元素的创新作品时,非遗的现代生命力得到国际认可。这种创新不是对传统的背离,而是印证了费孝通"文化自觉"理论的当代实践——只有深入理解传统精髓,才能实现真正的创造性转化。

保护剪纸艺术非遗价值的过程,本质上是守护文明多样性的系统工程。从技艺传承到符号解码,从社区实践到现代转化,每个维度都彰显着非遗保护的多重意义。未来的保护路径需要构建更立体的支撑体系:建立以传承人为核心的活态保护机制,完善数字化与传统传承的互补模式,推动非遗教育向创造力培养转型。唯有如此,剪纸艺术才能继续作为文明基因的载体,在当代社会持续绽放其文化光彩。