在全球化的文化对话中,中国古典文化的英文转译不仅是语言层面的技术操作,更承载着文明基因的解码与重构使命。从《文心雕龙》的“文以载道”到《黄帝内经》的阴阳平衡体系,这些概念在英语语境中的呈现需要跨越语言藩篱与思维鸿沟。典籍译本库的建立(如《论语》的5种英文译本),以及“江湖世界”被译为“the jianghu World”的文化移植尝试,都彰显着这项工作的复杂性与必要性。

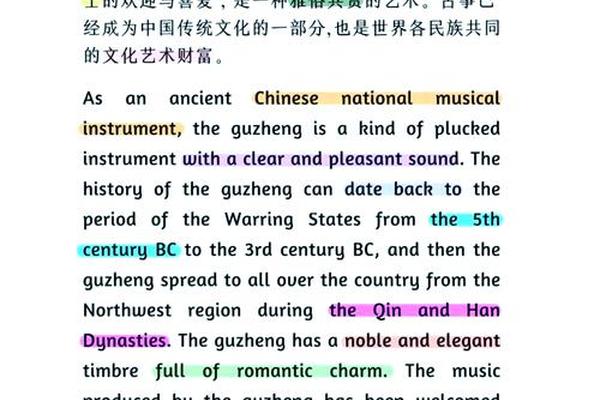

中国乐器的英译更成为文化转译的微观样本。当古筝从“Guqin”到“Chinese Zither”的演变轨迹被学界记录,当琵琶的英文名在“Pipa”与“Chinese Lute”之间形成动态平衡,这些术语背后折射的是文化主体性与接受度的博弈。世界音乐学界近年提出的“文化音素”概念,恰与中国乐器翻译中保留原生发音的趋势形成呼应。这种转译实践不仅关乎术语准确,更是文明对话的声部校准。

术语体系的双重建构路径

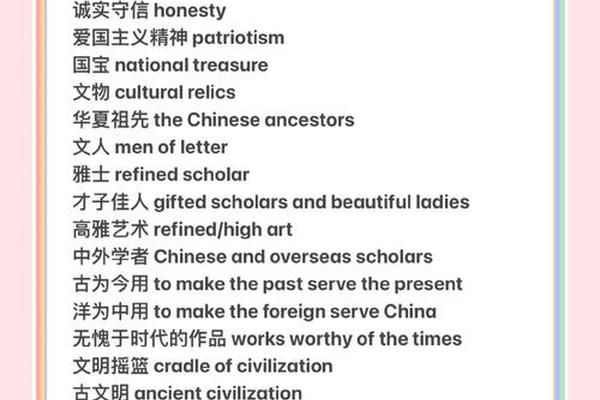

中国古典文化的英文表达已形成“核心术语+阐释体系”的双层结构。在核心层,诸如“Dao”(道)、“Yin-Yang”(阴阳)等通过音译实现概念保全,这种策略在宇文所安翻译《文心雕龙》时得到充分运用,他将“风骨”直译为“Fenggu”,辅以长达三页的学术注释。而在外延层,“江湖”被创造性译为“traits’ world”,既保留原有意象,又通过归化翻译降低认知障碍。

典籍翻译中体现的“复调阐释”现象尤为典型。理雅各(James Legge)1871年翻译《论语》时,将“仁”译为“benevolence”,强调维度;而安乐哲(Roger Ames)2010年的译本则改作“consummate person”,侧重人格完整性。这种历时性差异映射着西方对中国哲学认知的深化,也证明术语翻译是动态的文化协商过程。

乐器译名的谱系学考察

中国乐器英译呈现出“音译主导、形制补充”的谱系特征。竹笛的英文名从早期“Chinese flute”发展为“Xiao”(箫)与“Dizi”(笛)的精确区分,反映着分类意识的觉醒。2011年大英博物馆重新标注馆藏乐器时,将古琴标注为“Guqin (Seven-String Zither)”,这种“专名+类属”的复合结构成为学界共识。

特殊文化符号的转译策略值得深究。编钟的英译经历三个阶段:18世纪传教士记录的“Chinese bells”,20世纪初的“Chime Bells”,到当代固定的“Bianzhong”音译。这种转变背后,是文化话语权提升与学术规范强化的共同作用。而笙的翻译从“Sheng”到“Chinese mouth organ”再回归“Sheng”的螺旋轨迹,则揭示着文化自信的重建过程。

跨文化传播的接受维度

在西方接受视野中,中国乐器常被纳入比较音乐学框架。哈佛大学音乐系2023年的研究表明,二胡(Erhu)被63%的受访者认知为“Chinese violin”,这种类比虽简化了乐器特性,却有效建立认知桥梁。但过度类比可能导致文化误读,如将古筝与竖琴简单等同,忽略其“按滑吟揉”的独特演奏哲学。

新媒体时代带来转译范式的革新。哔哩哔哩平台上的《兰陵王入阵曲》英文版视频,通过字幕将“羯鼓”注释为“Jiegu (hourglass drum)”,这种即时性文化注解开创了动态翻译新模式。牛津大学中国音乐研究中心的数字典藏项目,更以3D模型展示乐器构造,配合多层级英文说明,实现物质性与非物质性的双重转译。

教育场域中的转化实践

基础教育阶段的翻译教学呈现文化认知导向。上海市实验学校开发的《中国乐器的世界表达》校本课程,要求学生对比不同版本的琵琶介绍文本,分析“frontier lute”与“pear-shaped Pipa”的文化立场差异。这种训练不仅培养语言能力,更塑造文化主体意识,使学生在翻译实践中理解霍米·巴巴提出的“第三空间”理论。

高校研究领域出现跨学科方法论融合。北京外国语大学2024年启动的“乐器声学数据库”项目,将笙的声谱图与英文声学术语对接,实现从“振动”到“acoustic impedance”的精准转换。这种科技人文交叉研究,为文化转译提供了物理实证基础,使“大音希声”等哲学概念获得声学诠释路径。

文明对话的未来向度

中国古典文化及其乐器的英文转译,本质上是在建构全球文化语义网络中的坐标节点。术语库建设需向动态化发展,如中华思想文化术语库增设“使用者标注”功能,收录海外汉学家对“气韵生动”等术语的阐释变异。乐器翻译可借鉴日本“和乐器”英译经验,建立“Chinese Musical Instrument Atlas”在线平台,实现术语、影像、乐谱的多模态呈现。

在方法论层面,应加强认知语言学与翻译研究的交叉。通过眼动实验分析西方读者对“Dao”与“Tao”拼写的反应差异,运用语料库工具追踪“Guqin”词频在《纽约时报》近三十年的变迁。这些实证研究将提升翻译策略的科学性,使文化转译从经验判断转向数据驱动,最终在文明互鉴中实现“各美其美,美美与共”的理想境界。