道教作为中国本土宗教,其文化根系遍布华夏大地,而东北地区的道教文化发源与传播,则依托于辽宁本溪九顶铁刹山这一独特的地理与历史坐标。这座海拔912.9米的山脉不仅是东北道教龙门派的发祥地,更承载着明末清初道教北传的历史使命,成为融合民间信仰、神话传说与宗教实践的文化综合体。本文将从历史渊源、圣地景观、信仰融合及现代价值四个维度,系统梳理铁刹山在东北道教文化中的核心地位。

一、历史渊源:龙门祖庭的奠基

九顶铁刹山的道教历史可追溯至明崇祯三年(1630年),全真龙门派第八代弟子郭守真在此结庐清修,开创了东北道教的新纪元。据《铁刹山志》记载,郭守真在云光洞修炼十余年,广收门徒,形成“关东十四支”传承体系。清康熙年间,他率弟子赴盛京祈雨成功,获朝廷支持建立太清宫,使龙门派影响力扩展至整个东北地区。这一事件不仅确立了铁刹山的祖庭地位,更标志着道教从山林隐修向世俗教化的转型。

考古发现与文献互证揭示了更深层的文化积淀。山中的唐代摩崖石刻、元代道观遗址,以及《封神演义》第四十五回对“定风珠借自九鼎铁叉山”的文学书写,共同构建了铁刹山三千年的信仰脉络。学者张华通过地质地貌比对,证实小说中“嵯峨矗矗冲霄汉”等描述与铁刹山实景高度吻合,印证了文学想象与宗教圣地的互文关系。

二、圣地景观:自然与人文的交响

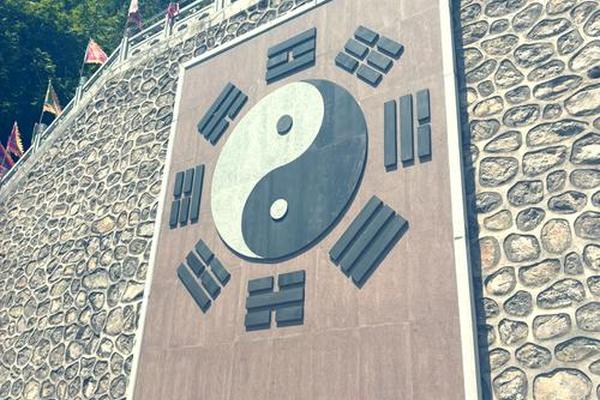

铁刹山的空间格局完美诠释了道教“道法自然”的哲学观。五座主峰——元始顶、玉皇顶、灵宝顶、太上顶、真武顶,以“三三为九”的象数逻辑构成神圣空间。云光洞作为核心修行场所,其葫芦形洞窟内天然形成的石龙、石虎等“八宝”奇观,被赋予“天地造化显道体”的宗教隐喻。这种将地质奇观神圣化的手法,与武当山“七十二峰朝金顶”的营造理念一脉相承。

宗教建筑群落的演变折射出教派发展轨迹。明代天官庙、清代正教宫的兴建,以及2017年落成的老子青铜圣像,形成从洞穴隐修到宫观弘道的空间序列。特别值得注意的是黑妈妈殿的建筑形制:悬石洞地仙观与地面殿宇的垂直布局,暗合道教“洞天福地”的宇宙观,而殿内神像与牌位并置的祭祀方式,则显现出萨满教“万物有灵”信仰的遗存。

三、信仰融合:仙家体系的建构

铁刹山最独特的文化现象,是以黑妈妈信仰为核心的地方神祇体系建构。据口述史料,黑妈妈原型为郭守真救治的黑狐,经《铁刹山传说》的文学加工,逐渐演变为掌管生育、医疗的万能神。这种动物精灵崇拜与道教修炼思想的结合,形成“地仙-护法-祖师”三级信仰结构:长眉李大仙代表上古修炼传统,黑妈妈承担现实救赎功能,郭守真则象征教派法统。

民间仪式实践强化了信仰的在地性。每年农历六月二十四日的黑妈妈圣诞日,信众携带苹果、酒、鲜花等物进行“换供”,这种以物易物的象征交换,既保留了满族萨满教的巫术传统,又融入道教斋醮科仪的程式规范。田野调查显示,辽东地区83%的家庭供奉黑妈妈像,其信仰渗透度甚至超过部分正统道教神祇。

四、学术重估:现代性转化路径

近年学界对铁刹山的研究呈现多学科交叉趋势。范立君等学者指出,东北道教在保持龙门派法脉的通过对萨满教“祝祷-祭祀”仪式的吸纳,实现了宗教本土化调适。而伪满洲国时期的民间信仰研究揭示,铁刹山信仰体系曾作为文化抵抗的隐性载体,其神祇叙事中隐含的民族认同值得深入挖掘。

在当代语境下,铁刹山面临着双重挑战:2017年获批国家AAAA级景区后,年游客量突破50万人次,但过度商业化可能消解宗教场所的神圣性。建议建立“核心信仰区-生态缓冲区-文化体验区”的分层保护模式,同时运用数字技术对八宝云光洞等脆弱遗迹进行三维建模。未来的研究可聚焦于口述史采集与仪式影像志制作,为活态传承提供学术支撑。

九顶铁刹山的文化意义,在于它不仅是东北道教的地理坐标,更是多元文化碰撞的精神地标。从郭守真开宗立派到黑妈妈信仰的民间实践,从《封神演义》的文学想象到现代旅游的文化再生产,这座山脉始终扮演着信仰发生器与文化转换器的双重角色。对其深入挖掘,既能补全中国道教史的地域拼图,也为传统文化创新性发展提供鲜活样本。