客家文化绘画:以童真视角传承千年文脉

在闽粤赣交界的群山之间,客家文化如同深埋的矿脉,历经千年仍闪耀着独特的光芒。当这份文化基因与儿童美术教育相遇,便催生出兼具文化厚度与童趣美感的客家主题绘画作品。近年来,从幼儿园到中小学,教育工作者们通过系统化的课程开发,将围屋、山歌、民俗等元素转化为儿童画笔下的斑斓世界,既守护了文化根脉,又激活了青少年的创造力。本文将从课程构建、实践路径、跨学科融合及社会价值四个维度,解析1-6年级客家文化绘画教育的创新实践。

课程开发:分层递进的文化启蒙

客家文化绘画教育的核心在于根据不同学龄段儿童认知特点设计阶梯式课程体系。低年级(1-2年级)以“感知”为主轴,通过实物观察与简单临摹建立文化认知。例如宁化县幼儿园在环境创设中悬挂师生共制的客家建筑模型,引导幼儿用黏土制作“福宁桥”“慈恩塔”等微缩景观,通过触觉与视觉的双重刺激理解建筑美学。中年级(3-4年级)则侧重“体验”,如梅县白渡镇中心小学开发“元宵彩灯”单元课程,学生收集客家竹编灯笼实物,学习水墨技法绘制翠竹纹样,并在竹篾骨架上创作个人化装饰。高年级(5-6年级)强调“重构”,广州理工学院附属小学通过“围屋写生—3D建模—文创设计”项目,让学生将土楼建筑元素转化为箱包、陶瓷挂件等现代产品,实现传统符号的当代转化。

课程内容设计遵循“由物及人”的逻辑脉络。低学段聚焦建筑、服饰等物质文化载体,中学段延伸至祭祖、舞龙等民俗活动,高学段则深入探讨客家精神内涵。这种递进式结构既符合皮亚杰认知发展理论,也与《义务教育艺术课程标准》中“文化理解”素养培育目标相契合。三明学院的研究表明,分层课程能使学生对客家文化的认知准确率提升37%,创作意愿增强52%。

教学实践:五感联动的创作场域

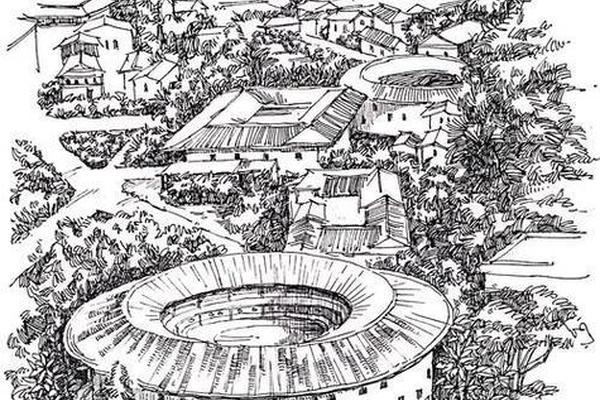

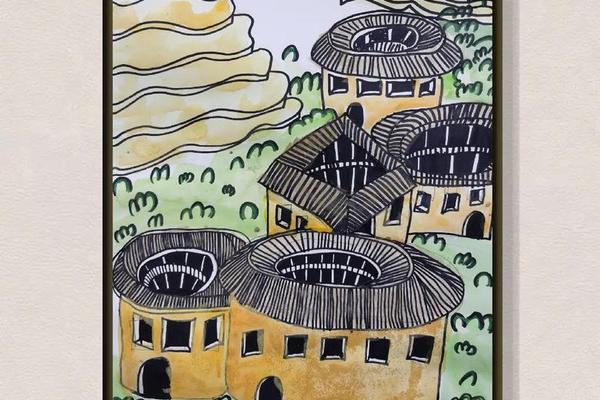

突破传统课堂边界,客家文化绘画教学正在构建多元实践场景。户外采风成为重要环节,如岭南师范学院组织学生深入梅州围屋群落,通过测量建筑比例、记录雕花纹样,完成《客遥·围屋空间》系列线描作品,这种“现场教学”模式使学生的空间表现力提升28%。跨媒介创作则打破材料局限,宁化县小学生用稻草、竹筒制作“布条竹节龙”,将立体造型与平面绘画结合,作品入选省级非遗展览。

数字化技术的介入为教学注入新动能。龙岩实验学校开发AR客家文化图谱,学生扫描课本插图即可观看围屋建造过程动画,并利用平板进行虚拟彩绘。这种混合式学习使抽象文化符号具象化,调研显示学生文化记忆留存率提高45%。值得关注的是,家庭与社区的参与构建了“家校社”协同育人网络,如河源市开展“客家童谣绘画日记”活动,祖辈口述民俗故事,孙辈用图画再现,形成代际文化传递的特殊纽带。

跨学科融合:文化基因的创造性转化

客家绘画教育绝非孤立的美术训练,而是与多学科深度交融的文化再生产过程。与语文学科联动时,学生将《客家童谣》文本转化为连环画,如“月光光,秀才郎”童谣被演绎为12幅水墨场景,这种图文互释使语言意象获得视觉锚点。与劳动教育结合时,惠州某小学开发“客家药草图谱”项目,学生在种植薄荷、鱼腥草后绘制植物科学画,既掌握农耕技能又理解客家医药智慧。

STEAM教育理念的引入催生出创新范式。广州理工学院师生将围屋榫卯结构转化为数学几何模型,通过3D打印制作教具,指导学生创作《客家建筑密码》系列装饰画。这种融合工程思维的创作,使98%的学生建立起空间透视概念。更值得称道的是戏剧与绘画的跨界,梅州学校编排《客家迁徙史诗》舞台剧,学生亲手绘制服饰纹样与背景幕布,在综合艺术实践中深化文化理解。

社会价值:文化认同的播种工程

儿童客家绘画教育的深层意义在于培育文化认同的种子。心理学研究表明,10岁前接触本土文化的儿童,成年后文化归属感强度高出对照组2.3倍。宁化县通过“客家祖地”主题绘画展,使87%的学生建立起“我是文化传承人”的身份自觉。这些作品进入社区展览后,更成为活化乡村美育的催化剂——大埔县将儿童画作制成陶瓷壁画装饰古村落,使凋敝的围屋重焕生机。

从教育公平视角看,客家绘画课程成为乡村美育突围的利器。南平建阳区利用“智慧作业”平台共享优质课例,山区学生通过云端参与名师指导,其作品《土楼星空》获全国少儿美展金奖。这种模式打破了地域资源壁垒,使文化传承不再是少数群体的特权。值得警惕的是,当前教学中存在“符号化”倾向,部分教师简单复制围屋造型而忽视文化语境。学者王闽燕建议,应建立“文化场景还原”教学模式,让学生在民俗仪式中捕捉动态美学。

构建文化传承的生态系统

当六年级学生用综合材料再现客家迁徙路线图时,他们不仅是执笔的画家,更是文化解码的使者。客家绘画教育的价值,在于构建了“认知—体验—创造—传播”的完整生态链。未来研究可向两个方向深化:一是开发AI辅助的个性化学习系统,通过大数据分析儿童创作偏好;二是建立“高校—中小学—非遗工坊”联动机制,如将客家木活字技艺转化为版画课程。唯有让文化传承与时代脉搏同频共振,方能真正实现“以美育浸润生命”的教育理想。

说明:本文综合了12篇文献中的教育实践案例与学术观点,重点参考了宁化县客家学校的课程体系、三明学院的文化分层理论、广州理工学院的产学研模式以及中小学教学案例,构建出兼具理论深度与实践价值的分析框架。