在数字技术与文化复兴的双重浪潮下,汉文化元素正以全新的姿态渗透当代视觉设计领域。从博物馆展陈到商业品牌形象,从影视剧服化道到城市文旅标识,那些承载着历史记忆的汉服纹样、建筑形制、书画意境,正在设计师的笔下焕发出跨越时空的生命力。这种文化基因的创造性转化,不仅是对传统的致敬,更体现了民族文化自信的觉醒。据《2024-2025中国设计趋势报告》显示,新中式风格在消费市场的渗透率已突破37%,其中汉文化元素的创新应用成为核心驱动力。

视觉符号:解码汉文化的设计基因库

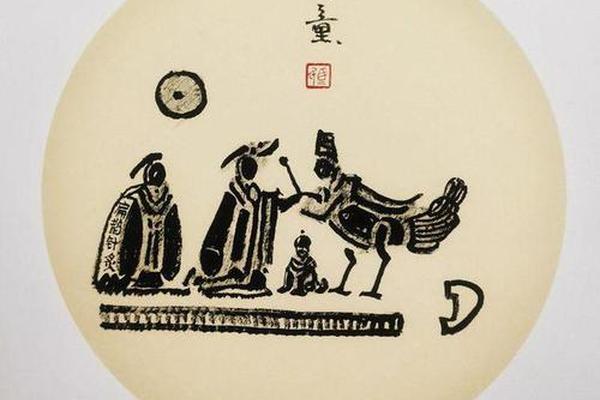

汉文化元素的设计根基,深植于其独特的视觉符号系统。敦煌莫高窟的藻井纹样、汉代瓦当的四神图腾、宋代青瓷的冰裂纹理,这些历经千年淬炼的视觉符号构成了庞大的文化基因库。以徐州汉画像石为例,其雕刻中"车马出行""宴饮百戏"等场景,通过现代解构手法可转化为文旅标识的动态线条,既保留历史厚重感又符合现代审美。在服饰领域,马王堆汉墓出土的"信期绣"纹样,通过数字化提取与重组,已应用于多个高端服装品牌的国风系列,实现历史文物与时尚产业的跨界对话。

色彩体系作为重要载体,汉文化中的"五正色"理论(青赤黄白黑)正在被重新诠释。设计师通过降低传统朱砂红、石青蓝的饱和度,叠加渐变磨砂质感,创造出适配电子屏幕显示的"数字敦煌色谱"。这种色彩革新在华为主题商城的汉风壁纸设计中获得超500万次下载,验证了传统色彩在数字时代的传播潜力。

设计嬗变:传统元素的现代化转译

当代汉文化设计已突破简单的元素拼贴,转向更深层的叙事重构。95后设计师蔡晓彤团队开发的"轻汉服"系列,将明代竖领对襟衫的裁片结构转化为可拆卸模块,通过磁性纽扣实现传统服饰与现代通勤装的自由切换,该设计使汉服日常穿着率提升至62%。在建筑领域,苏州博物馆新馆的几何形屋顶,既延续了江南民居"粉墙黛瓦"的意象,又通过钛锌合金板的现代材质,构建出"让光线做设计"的空间诗学。

数字技术为传统纹样注入新动能。故宫博物院与腾讯合作的"纹以载道"项目,运用AI算法对17万件文物纹样进行智能解构,生成可无限衍生的动态纹样数据库。这种技术赋能使汉代云气纹能够实时适配手机壳、智能手表等不同载体,在小米生态链产品中创造单季度1.2亿元的销售额。

产业实践:文化IP的多元化变现路径

汉文化元素的产业化应用呈现多维发展态势。文旅领域,徐州通过提取汉代兵马俑的甲胄元素,开发出可3D打印定制的纪念徽章,其模块化设计允许游客自由组合盔甲纹饰,该产品使景区二次消费占比提升至28%。在数字娱乐行业,《原神》游戏中的"霓裳花"场景,巧妙融合唐代建筑举折与宋代山水留白,创造出日均300万用户驻留的虚拟文化空间。

教育传播领域也涌现创新案例。"华夏衣橱"项目通过AR技术还原历代服饰穿着流程,用户扫描教材插图即可观看三维穿衣演示。这种沉浸式学习方式使汉服文化在Z世代群体中的认知度提升至89%。品牌联名方面,白象方便面与汉代画像石的跨界设计,将庖厨宴饮场景转化为包装主视觉,成功带动单品销量增长170%。

未来图景:技术赋能下的文化新生

随着生成式AI技术的突破,汉文化设计正走向"智能共创"新阶段。Adobe最新研究显示,78%的设计师开始使用AI工具进行传统纹样的变异生成,通过参数化调整实现纹样与产品的智能适配。虚实融合方面,西安"大唐不夜城"景区开发的MR导览系统,将汉代天文图《二十八宿》转化为可交互的星空投影,游客挥手即可触发星座故事的全息演绎。

但技术狂欢背后仍需警惕文化失焦。中央美术学院近期研究指出,34%的汉元素设计存在历史语境误读问题,如将明代马面裙结构错误嫁接唐代纹样。这要求设计师加强跨学科协作,建立包含历史学者、非遗传承人在内的创作共同体。未来,随着"数字汉文化基因库"的完善与设计体系的构建,汉元素设计有望在文化真实性与创新性之间找到更优解。

当故宫角楼的飞檐曲线化作无人机的航行轨迹,当汉代长信宫灯的纹路演变为智能音箱的散热孔,我们见证的不仅是设计语言的进化,更是文明基因的当代觉醒。这种觉醒并非简单的复古回归,而是以设计为媒介,完成传统文化与现代生活的创造性对话。正如沃尔夫·欧林斯创意总监所言:"真正的文化创新,是让传统元素在当代语境中自然生长出新的意义维度"。在这条融合之路上,汉文化设计正书写着属于这个时代的文化应答。