在浩瀚的中华文明长河中,民间俗语如同璀璨的明珠,凝聚着五千年的生存智慧与处世哲学。从《诗经》的"投我以桃,报之以李"到《周易》的"穷则变,变则通",这些经过岁月淬炼的古老箴言,既是农耕文明的经验总结,也是东方哲学的形象表达。它们以简洁明快的语言形态,构建起中国人特有的思维方式和价值体系,至今仍在现代社会的各个层面发挥着指导作用。

一、生活智慧的结晶

民间俗语往往源于生产实践中的经验积累。"补漏趁天晴,读书趁年轻"()这句谚语,既体现了农耕社会对天时规律的把握,又暗含终身学习的教育理念。类似的"三天不念口生,三年不做手生"()则揭示了技能保持的客观规律,与当代心理学中的"刻意练习"理论不谋而合。在人际关系处理方面,"当着矮人,别说矮话"()的处世哲学,与现代沟通理论中的"同理心原则"形成跨时空呼应。

这些生活智慧还体现在风险防范意识中。"未晚先投宿,鸡鸣早看天"()的出行指南,既是对自然规律的尊重,也暗含风险预判的思维模式。而"多行不义必自毙"()的道德警示,则构建起朴素的因果报应观念,成为维系社会秩序的无形法则。这些俗语通过代际传承,形成了中国人特有的风险认知体系。

二、道德的镜鉴

在价值判断层面,"宁吃开眉粥,不吃皱眉饭"()的取舍之道,折射出传统中精神追求高于物质享受的价值取向。这种思想在"宁可无钱,不可无耻"()的训诫中得到强化,与孔子"不义而富且贵,于我如浮云"的儒家形成互文。而"人心不足蛇吞象"()的寓言故事,更是以夸张意象警示贪欲的危害。

道德训诫往往通过对比手法强化认知。"小人记仇,君子感恩"()的二元对立结构,构建起清晰的道德评判标准。这种价值导向在"欺山莫欺水,欺人莫欺心"()的劝诫中,上升为对自然法则与人性底线的双重敬畏。现代心理学研究表明,这类对比鲜明的道德训诫更易形成记忆锚点。

三、哲学思维的具象

绳锯木断,水滴石穿"()以自然现象阐释量变质变规律,与《荀子·劝学》的"积土成山"说形成互文。这种具象化表达使抽象哲理变得可触可感。"冰冻三尺,非一日之寒"()的时空观,既包含过程哲学的雏形,也暗合现代系统论的累积效应理论。

在辩证思维方面,"秤砣虽小,能压千斤"()揭示事物功能与形态的非对称关系,与阿基米德杠杆原理形成奇妙呼应。"龙无云不行,鱼无水不生"()的依存关系表述,则暗含生态系统理论的基本原理。这些俗语展现了中国传统思维中的整体观与联系观。

四、语言艺术的典范

四字结构作为汉语精髓,在俗语中达到艺术巅峰。"立己达人"()源自《论语·雍也》,以对仗工整传达儒家核心思想。"风雨同舟"()用意象叠加构建命运共同体概念。这些凝练表达既符合汉语的音韵美感,又具有强大的信息承载能力,成为外交话语体系的重要资源。

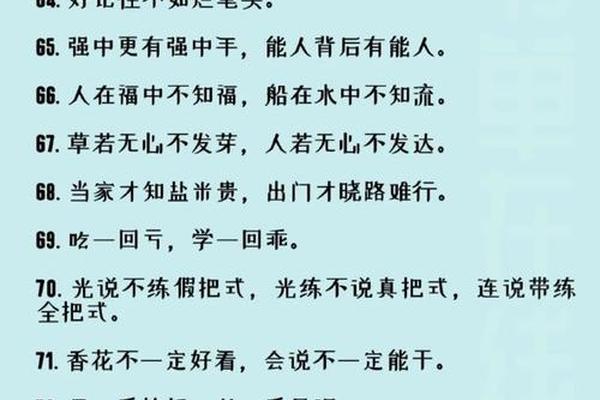

修辞手法的创造性运用提升表达效果。"光说不练假把式"()采用顶真手法强化行为导向;"一瓶子水不响,半瓶子水乱晃"()通过对比隐喻讽刺浮夸作风。这些艺术加工使俗语既具认知功能,又富审美价值,形成独特的语言魅力。

五、文化传承的载体

在当代语境下,"平台很重要"()的现代转译,使"龙无云不行"的古老智慧焕发新生。外交话语中的"人类命运共同体"()创新性发展"四海之内皆兄弟"的传统理念,体现古今智慧的创造性转化。普洱茶文化中的"茶贵于品,岁月于茶"(),则将器物鉴赏升华为生命哲学的体悟。

数字化时代为俗语传播开辟新径。短视频平台使"三个和尚没水喝"()的管理学启示获得千万级传播。但碎片化传播也带来语境缺失的隐忧,需要学者进行系统性阐释与重构。未来研究可建立俗语数据库,运用自然语言处理技术分析语义演变规律。

这些承载民族记忆的语言瑰宝,既是传统文化的基因图谱,也是现代创新的灵感源泉。在全球化语境下,深入挖掘俗语中的智慧养分,构建传统话语的现代阐释体系,将成为讲好中国故事的重要路径。正如"长江不拒细流"()的包容智慧所示,只有实现传统话语的创造性转化,才能让古老智慧在当代焕发永恒魅力。