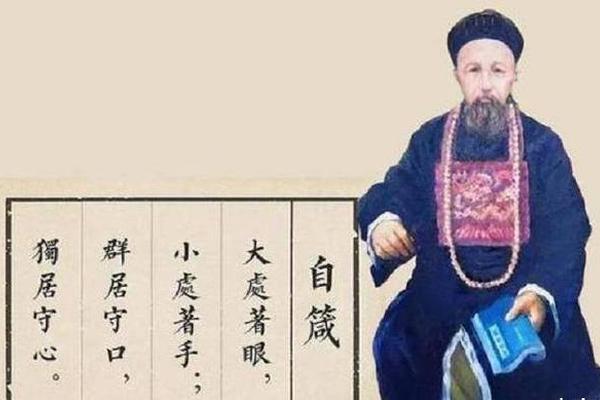

一、曾国藩作为湖湘文化的集大成者

1. 湖湘文化精神的传承与升华

曾国藩是湖湘文化培育的典型代表,他通过自身实践将湖湘文化中“倔强不羁”“经世致用”等特质升华为民族精神。湖湘文化原本以“无须依傍的独自意识”“使气轻生的热血性格”为特色,曾国藩通过湘军活动和理学思想,将其发展为“敢为天下先的创新意识”“忧国忧民的救世情怀”。他倡导的“倔强励志”精神,融合了湖湘民风的坚韧与儒家修身之道,成为近代湖南士人的核心人格取向。

2. 融合理学与经世致用

曾国藩继承南宋湖湘学派张栻的学术传统,提出“为学四术”——义理、考据、辞章、经济,将“经世致用”从学术层面扩展至政治实践。他推动湖湘文化从传统经世之学转向洋务运动,主张“师夷长技以制夷”,创办安庆内军械所等近代工业,成为洋务运动的奠基人。

3. 对湖湘学术的整合与传播

曾国藩编纂《经史百家杂钞》,补充桐城派古文之不足,并引入湖湘学派“实事求是”的学风,开创“湘乡古文派”,影响近代湖南文学与教育。他还刊刻王夫之的《船山遗书》,使湖湘文化中的民族主义与哲学思想广为传播,成为近代变革的思想源泉。

二、对湖南社会与文化的深远影响

1. 湘军与湖南社会变革

曾国藩组建湘军,带动湖南全民参与军事活动,形成“无湘不成军”的现象。湘军不仅改变了湖南人“务农为本”的传统观念,更通过军营中的儒家教育(如胡林翼讲《四书》)和战场实践,将国家意识、团队精神普及至底层民众,推动了湖南社会的近代化。湘军裁撤后,大量士兵回乡兴办教育、传播文化,促进了湖南近代教育的发展。

2. 经济与思想的双重冲击

湘军通过战争掠夺财富,短期内使湖南成为财富集散地,但因缺乏商业基础,部分财富被挥霍或用于购田置宅。这一过程也刺激了湖南人对现代经济的初步认知,为后续实业发展埋下伏笔。湘军将领如左宗棠、郭嵩焘等成为洋务派中坚,推动湖南与外部世界的联系。

3. 家风与教育传承

曾国藩家族以“家俭则兴,人勤则健”的家训闻名,其家风强调“读书明理”与“勤俭持家”,成为湖湘家庭教育的典范。现代湖南的曾国藩家庭教育博物院即致力于传播这一文化,通过家风展示和学术研究延续其影响力。

三、对近代中国的历史贡献

1. 开启洋务运动与现代化探索

曾国藩是近代中国引进西方科技的先驱,他提出“师夷智以造炮制船”并付诸实践,创办安庆内军械所,推动官派留学生计划,为中国近代工业和教育体系奠基。其思想影响了李鸿章、张之洞等后继者,成为晚清变革的起点。

2. 重塑民族精神与政治文化

曾国藩以儒家治军,强调“礼”与“诚”,塑造了湘军的忠勇形象,同时也强化了传统文化在近代危机中的凝聚力。他的“明强”哲学(即明理与自强结合)成为近代中国应对内忧外患的精神资源。

3. 推动近代思想与学术转型

曾国藩的经世思想融合中西,促使湖湘文化从封闭的地域传统转向开放的世界视野。其幕僚群体(如容闳、薛福成)在政治、外交等领域推动了中国与世界的接轨。

四、争议与历史评价

尽管曾国藩因镇压太平天国备受争议,但其对湖湘文化的提升与近代中国的转型贡献不可忽视。他既是传统文化的捍卫者,又是近代化探索的先行者,其复杂性与矛盾性正是中国近代历史转型的缩影。

曾国藩作为湖湘文化的集大成者,通过军事、教育和思想实践,将地域文化升华为民族精神,深刻影响了湖南社会的近代化进程,并为中国应对西方冲击提供了思想与实践框架。其遗产至今仍在湖湘家风、教育及文化认同中延续。