以下是一篇关于中国文学史的论文框架及核心观点,结合了中国古典文学的发展脉络、经典作品的价值体系以及文学史研究的现代转型,引用多源学术资料进行综合分析:

中国文学史的经典谱系:从“正典”到“美典”的范式转型

——兼论经典文章的典范意义与当代价值

一、经典文章的流变:文体的演进与文学精神的传承

中国文学史的经典体系以“诗、文、词、曲、小说”为脉络,其发展轨迹体现了“文体代胜”的规律(刘师培语)。

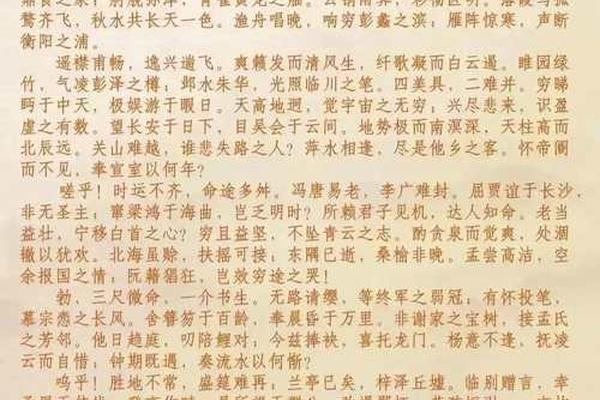

1. 先秦两汉的奠基:《诗经》以“赋比兴”确立诗歌范式,其“饥者歌其食,劳者歌其事”的现实主义传统成为后世文学的精神源泉;《楚辞》则以瑰丽想象与个人抒情开创浪漫主义先河。司马迁《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,其叙事艺术与历史意识深刻影响了史传文学。

2. 唐宋的鼎盛:杜甫诗歌的“诗史”特质与苏轼“以文为诗”的突破,标志着文人主体意识的觉醒;韩愈、柳宗元倡导古文运动,以“文以载道”重构散文的价值。

3. 元明清的多元发展:关汉卿《窦娥冤》将戏剧推向市民阶层,《红楼梦》则以“大旨谈情”解构传统礼教,小说成为市民文化的载体。

二、典范的建构:正典、美典与文学批评的双重标准

中国古代文学经典的评判标准存在“正”与“妙”的张力:

值得注意的是,两者并非对立。如《诗经》既是“经夫妇,成孝敬”的教科书,其“蒹葭苍苍”“杨柳依依”的意象又成为后世诗歌美学的原型。

三、文学史书写的现代转型:从“文章”到“文学”的观念重构

20世纪初,林传甲《中国文学史》仍以“文字、音韵、训诂”为根基,将文学视为“治化之文”;而鲁迅、胡适等人受西方纯文学观影响,将小说、戏曲纳入经典体系,推动文学史从“杂文学”向“审美独立”转型。这一过程亦引发争议:章太炎批评新文学史割裂了“文”与“质”的统一性,导致“修辞至上”的偏颇。当代学者如戴燕指出,文学史的写作需在“回归历史语境”与“现代阐释”之间寻求平衡,例如《金瓶梅》的世情描写曾被斥为“淫书”,而今被视为市民文学的先声。

四、经典的重估:全球化视野下的中国文学话语体系

在当代语境下,经典的价值需重新审视:

中国文学史的经典文章不仅是民族精神的载体,更是动态的文化符号。在“正典”与“美典”、“传统”与“现代”的张力中,它们持续参与着中华文化的意义生产。构建具有中国特色的文学话语体系,需以经典为根基,在历史还原与当代阐释中实现“古今通变”。

参考文献与引用来源

1. 百度百科《中国古典文学》对文体分期与代表作的梳理。

2. 今日头条《文学史上千古文章前四十大排行》提供的经典案例。

3. 中国社会科学网《中国文学的经典、正典与美典》的理论框架。

4. 知乎专栏《中國文學史(30種)》对文学史书写范式的分析。

5. 爱思想网《古典文学的观念还原与史论建构》的学术史反思。

6. 澎湃新闻《戴燕谈中国文学史的写作》的方法论启示。