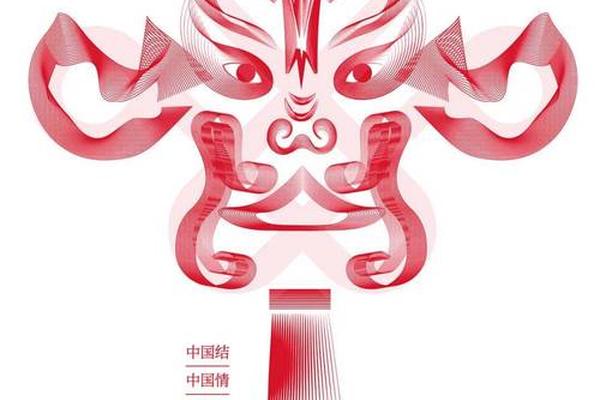

在当代建筑设计中,传统文脉的创造性转化已成为彰显地域特色的重要路径。客家围屋的夯土肌理与雕花窗棂,中国结的编织智慧与吉祥寓意,这两种文化符号的碰撞为现代建筑表皮设计提供了独特灵感。当这些承载着族群记忆的文化基因通过解构重组注入钢筋混凝土的现代建筑,不仅实现了传统美学的当代表达,更在都市空间构建起可视化的文化坐标。清华大学建筑学院院长张利指出:"传统元素的创新运用,本质上是对文化DNA的现代化转译。

传统符号的现代转化

客家建筑的装饰体系蕴含着天人合一的营造智慧。土楼外墙的夯土肌理经过参数化设计,可转化为模块化的立体纹理,通过3D打印技术实现传统工艺的数字化重生。福建永定振成楼的几何纹样经算法优化后,在深圳某商业综合体立面上演变为疏密有致的镂空金属幕墙,既延续了客家人对几何秩序的审美追求,又创造出动态的光影交互。

中国结的解构设计突破了平面装饰的局限。苏州博物馆新馆的立面设计中,贝聿铭团队将中国结的盘长纹进行三维立体化处理,通过不锈钢构件编织出具有纵深感的空间装置。这种转化方式保留了"结"文化中"连绵不断"的哲学意蕴,同时赋予建筑立面更强的叙事张力。东南大学建筑研究所的实践表明,传统纹样的拓扑变形可提升建筑表皮的语义层次。

符号转译过程中的文化保真度需要精确把控。香港中文大学建筑系教授李翔宁强调:"文化元素的抽象化需保留可辨识的基因片段。"广州某文化中心的幕墙设计中,设计师提取客家蓝衫的靛青色调,与中国结的红色形成冷暖对比,通过色彩矩阵的排列组合,既维持了传统配色体系的文化识别性,又创造出符合当代审美的视觉节奏。

空间叙事的文化编码

建筑立面的文化表达具有时空折叠的叙事功能。客家迁徙史中的"五次大迁移"轨迹,通过参数化设计转化为深圳某科技园区的立面肌理,流动的线条既隐喻客家人的拓荒精神,又构成引导视线的空间序列。这种将历史维度植入建筑表皮的实践,使静态立面成为动态的文化展演界面。

中国结的拓扑结构为空间叙事提供了新的语法。上海中心大厦的空中连廊设计中,Gensler事务所运用中国结的"盘长"结构原理,将交通动线编织成具有象征意义的空间装置。这种设计策略不仅优化了功能流线,更使建筑空间成为传统文化寓意的物质载体。麻省理工学院媒体实验室的研究证实,拓扑学转化能有效提升文化符号的空间叙事能力。

文化编码需要建立多层次的解读系统。在梅州客家博物馆的扩建工程中,设计师采用"显性符号+隐性结构"的双重编码策略:外立面的陶土挂板显性呈现围屋纹样,而结构体系暗合中国结的编织逻辑。这种复合编码机制既满足大众的直观认知,又为专业读者预留了解读深度,创造出雅俗共赏的文化表达界面。

材料工艺的跨界融合

新型材料的文化转译能力正在重塑传统美学。客家土楼的夯土工艺启发下的新型GRC幕墙板,通过纳米涂层技术既保留了泥土的温润质感,又具备现代建材的耐久特性。杭州某文创园区运用这种材料重构的"数字土楼"立面,实现了传统营造智慧与数字建造技术的完美融合。

中国结的编织逻辑正在催生新型构造体系。北京大兴国际机场的屋顶结构中,扎哈事务所借鉴中国结的节点处理方式,发展出具有自主适应性的空间网格结构。这种结构体系不仅传承了传统手工艺的构造智慧,更展现出参数化设计的工程潜力。意大利都灵理工大学的结构实验表明,这种仿生结构具有优于常规体系30%的抗震性能。

材料创新需要建立文化适配性评价体系。华南理工大学建筑学院提出的"文化相容指数"评估模型,从材质感知、工艺传承、环境响应三个维度,为新材料的选择提供量化依据。该模型在珠海某商业综合体项目中的应用显示,阳极氧化铝板与客家蓝染纹理的结合获得了0.87的文化相容评分,显著高于常规玻璃幕墙方案。

可持续设计的文化维度

传统智慧为绿色建筑提供了文化解决方案。客家围屋的"天井"通风系统经CFD模拟优化后,转化为现代建筑的立体风道系统。广州某高层办公楼通过立面开洞与导风板组合,实现自然通风节能41%,这种生物气候学设计既传承了地域智慧,又创造出独特的立面美学语言。

中国结的模块化特征推动可持续建造革新。预制装配式建筑中,采用中国结节点连接的单元体模块,较传统焊接方式减少75%的现场作业量。新加坡某保障房项目运用这种体系,使建筑立面成为可拆卸更换的"文化皮肤",为建筑全生命周期的可持续运营提供了新思路。

文化可持续性需要建立动态维护机制。香港城市大学提出的"文化表皮维护指数",通过监测材料老化、色彩褪变、纹样识别度等指标,构建起传统文化元素的保养评估体系。该体系在福建土楼保护工程中的应用证明,定期维护可使文化元素的传达效率保持85%以上。

这种传统与现代的创造性融合,正在重新定义文化传承的时空维度。从符号转译到空间叙事,从材料创新到可持续运营,每个设计环节都成为文化基因复制的载体。未来的研究方向应聚焦于建立文化转译的评估标准体系,开发具有自适应能力的智能文化表皮系统,并探索跨文化语境下的普适性转化机制。当建筑立面成为文化传承的活性界面,那些曾经凝固在历史中的文化密码,终将在现代都市中焕发出新的生命力。