在珠江三角洲的沃土上,广府文化历经千年积淀,以兼容并蓄的开放胸怀和务实创新的精神品格,形成了独具特色的文化体系。作为岭南文化的核心组成部分,广府文化不仅承载着中原文明的基因密码,更在海洋文明的浸润中发展出充满活力的地域特色。从粤剧婉转的唱腔到骑楼街巷的烟火气息,从广彩瓷器的华美纹样到龙舟竞渡的激昂鼓点,这些文化符号共同编织出一幅立体生动的文化图景,成为中华文明多元一体的重要见证。

一、舞台艺术的璀璨明珠

粤剧作为广府文化的灵魂载体,其发展史映射着广府文化的变迁轨迹。这项诞生于明代的艺术形式,融合了南音、粤讴、木鱼等民间曲艺,在清代逐渐形成独特的表演体系。2025年穗港合创的史诗粤剧《秦王孟姜》,突破传统叙事框架,通过秦始皇与孟姜女的情感纠葛重构历史想象,既保留“梆黄”唱腔的精髓,又融入现代戏剧的舞台调度,展现出传统艺术在当代的创造性转化。这种创新实践印证了学者余勇的观点:“粤剧作为粤港澳三地共同的文化纽带,其生命力在于既能守住根脉,又能对话时代”。

粤剧的传承不仅停留在舞台,更延伸至数字领域。三七互娱开发的《叫我大掌柜》游戏,将粤剧服饰、唱段与虚拟场景结合,使年轻玩家在互动中感受“虚拟戏班”的运作机制。数据显示,该游戏上线后相关话题阅读量突破1.4亿,成功实现传统文化的“破圈”传播。这种科技赋能的文化创新,为戏曲艺术的活态传承开辟了新路径。

二、舌尖上的文化密码

广府饮食文化堪称味觉化的哲学表达,其“食不厌精”的烹饪理念折射出务实求精的价值取向。白切鸡对食材本味的极致追求,体现了“大味至淡”的审美境界;早茶文化中“一盅两件”的慢食传统,则暗合着商业社会的人情。学者张国启指出:“广府菜系的演变史,实则是移民文化与本土生态的调和史”,从南雄珠玑巷移民带来的中原面食技艺,到近代通商口岸传入的西洋烘焙手法,都在广府厨师的巧思中完成本土化改造。

当代餐饮创新延续着这种融合基因。小荔园等新派粤菜馆将传统豉油鸡与分子料理技术结合,用液氮急冻工艺锁住肉质纤维的弹性,既保持传统风味又提升口感层次。这种“守正创新”的实践,使粤菜在2024年实现餐饮营收超千亿元,稳固了“食在广州”的金字招牌。

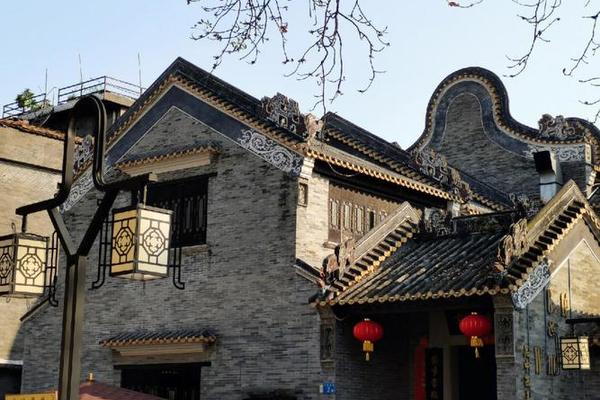

三、建筑美学的时空对话

镬耳屋的曲线屋脊不仅是防风防火的实用设计,更暗含“独占鳌头”的科举文化隐喻;骑楼建筑的连廊空间,则完美平衡了亚热带气候特征与商业交往需求。这些建筑智慧在《佛山盛景图》30米油画长卷中得到艺术再现,创作者通过时空拼贴手法,让明清祠堂与现代产业园区在画布上展开对话,展现建筑文脉的延续性。

在文化遗产保护领域,微改造理念正在重塑城市肌理。广州非遗街区将元宇宙技术融入骑楼修复,通过AR技术还原民国商号的历史场景,使游客在虚实交错中感知建筑承载的城市记忆。这种“绣花功夫”式的保护策略,使历史街区在2025年实现客流量同比增长35%,创造了文化遗产活化的“广州样本”。

四、工艺美术的匠心传承

广彩瓷器的“织金彩瓷”技艺,记录着海上丝绸之路的辉煌历史。当代匠人在保留传统斗方构图的基础上,引入DeepSeek人工智能进行纹样设计,使百年古法在数字时代焕发新机。2025年非遗博览会上,智能设计的“灵蛇献宝”系列作品,将广彩金碧辉煌的特质与赛博朋克风格结合,引发传统工艺当代价值的学术讨论。

在纺织艺术领域,广绣的“水路”针法体系正通过产学研合作实现标准化传承。广州博物馆联合高校开展的“数字针谱”项目,利用动作捕捉技术分解28种基本针法,建立VR沉浸式教学系统。这种创新使广绣学徒培养周期缩短40%,为非遗传承探索出可持续模式。

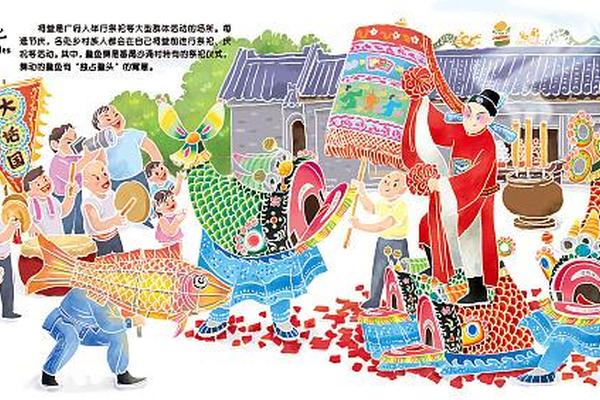

五、民俗节庆的精神图谱

端午龙舟竞渡作为水上“流动的祠堂”,其宗族联谊功能正转化为社区治理载体。2025年杨箕村北帝诞巡游中,由港澳同胞捐资修复的百年龙舟搭载智能测速系统,将传统民俗改造为体育竞技项目,吸引全球28支队伍参赛。这种创造性转化使传统节庆在年轻群体中的认知度提升至78%。

正月十五的广府庙会则展现着文化混融的当代形态。印度拉茶与盲公丸同街飘香,智能醒狮机器人与传统南狮同台竞技,非遗直播带货单日销售额突破千万元。节庆活动的创新实践,印证了文化学者王杰的论断:“广府文化的生命力,在于始终保持着文化因子的高频交换”。

在全球化与在地化交织的当代语境下,广府文化的传承发展呈现出多维创新路径。未来研究可深入探讨数字技术在文化基因解码中的应用,建立广府文化基因图谱数据库;同时加强粤港澳非遗项目的协同保护机制,探索文化生态保护区跨境管理模式。正如《岭南古琴谱》中“和而不同”的美学追求,广府文化既要在创新中守护文化根脉,更需在交流互鉴中贡献中国智慧,这或许是其走向未来的必由之路。