在景德镇窑火的千年不灭中,陶瓷早已超越器物属性,凝结成中华民族的文化基因。当数字浪潮冲击传统手工业,当年轻一代对泥与火的记忆日渐模糊,如何让这门古老技艺焕发新生,成为当代文化传承的重要命题。陶瓷文化传承与创新课程正是这样一座桥梁,它既守护着釉色流淌的文明密码,更培育着创变求新的文化自觉,在传统技艺与现代审美的碰撞中,谱写东方美学的当代叙事。

历史根脉的现代解码

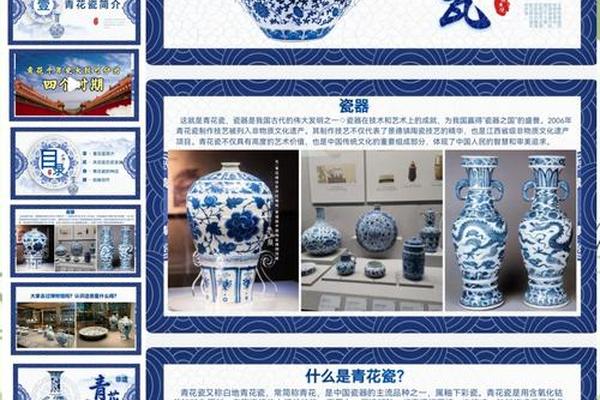

考古发现证实,中国原始瓷器的历史可追溯至商代,历经唐宋青白瓷、元青花、明清彩瓷的迭代演进,形成独特的工艺体系。课程通过建立"活态档案库",将散落在古籍中的72道制瓷工序转化为可视化数字模型,使学员能直观理解《陶记》《景德镇陶录》等典籍记载的工艺细节。清华大学李砚祖教授指出:"数字化不是替代传统,而是为工艺传承安装时空穿梭机。

这种历史解码在教学中呈现为多维度的时空对话。学员在复原宋代影青釉配方时,需同时研究北宋文人的审美取向;仿制元青花时,必须理解蒙古帝国带来的跨文化融合。故宫博物院陶瓷专家通过对2.8万件馆藏文物的光谱分析,建立起历代釉色的科学数据库,为课程提供关键支撑。

技艺传承的双轨并行

课程独创"师古不泥古"的传习体系,既严格遵循传统技艺规程,又建立现代质量控制标准。在手工拉坯环节,要求学员连续三个月每天完成50个素坯练习,通过三维扫描仪记录坯体厚薄度、同心度等参数,形成个人技艺成长曲线。这种量化训练使景德镇"十年出师"的传统周期缩短至三年。

非遗传承人群体构成教学核心力量,82岁的青花大王陆履峻仍坚持每周示范"分水"技法。但课程突破门户之见,整合龙泉、德化瓷塑、醴陵釉下彩等不同流派,构建起全景式的技艺图谱。年轻学员在掌握传统技艺的需完成"解构重组"作业,如用珐琅彩技法表现波普艺术,这种跨界尝试催生出令人惊艳的新语汇。

材料科学的跨界突破

在景德镇陶溪川实验室,传统釉料配方正经历分子层面的革新。科研团队通过纳米技术改良青花钴料,使发色稳定性提升40%,攻克了困扰艺人百年的"晕散"难题。更引人注目的是环保釉料的突破,利用工业固废开发的生态釉系,将烧成温度降低150℃,每年可减少万吨级碳排放。

材料创新推动着功能边界的拓展。课程孵化的"透光强化瓷"项目,将陶瓷抗弯强度提升至450MPa,达到航空材料标准;生物陶瓷小组开发的骨修复材料,孔隙率精确控制在30-50μm,正在通过医疗器械认证。这些突破印证着中国科协主席万钢的论断:"传统工艺与现代科技的融合,将重塑制造业创新范式。

美学教育的范式重构

课程构建的"三美育人"体系颇具开创性:器型美训练空间感知,釉色美培养色彩修养,肌理美启迪材质思维。中央美院教授带领学生进行"盲触训练",通过指尖感受不同烧成阶段的坯体质变,这种全感官教学模式显著提升了学生的造型创造力。

数字技术的介入催生新美学形态。在虚拟窑炉系统中,学员可实时观察1280℃高温下的釉料流动,这种"火焰之舞"的数字化呈现,使抽象的烧成工艺转化为可视的美学语言。阿里巴巴设计委员会推出的AI辅助设计平台,能生成10万级釉色组合方案,但课程坚持"科技为笔,人文为魂"的原则,要求每个方案必须蕴含文化叙事。

全球语境的东方表达

课程搭建的"数字丝绸之路"平台,已连接全球47个陶瓷产区。学员通过比对迈森瓷与德化白瓷的钙釉差异,理解材料选择背后的文化逻辑;在探究伊万里烧对中国纹样的转译时,领悟文化传播的创造性转化。这种跨文化比较教学,培养了学员的全球视野与文化自信。

在纽约现代艺术博物馆的当代陶瓷展上,课程学员创作的《青花算法》引起轰动。作品将元青花缠枝纹进行参数化设计,通过机械臂绘制出具有分形美学特征的现代图案,这正是课程倡导的"根植传统,对话世界"创作理念的生动体现。正如英国维多利亚与阿尔伯特博物馆策展人所说:"中国年轻陶艺家正在重新定义当代陶瓷艺术的坐标系。

陶瓷文化传承与创新课程构建的多元矩阵,正在重塑传统工艺的教育范式。它证明文化传承不是简单的技艺复制,而是要在历史纵深中建立文化自觉,在科技浪潮中锻造创新思维,在全球语境中确立美学自信。未来,课程需要深化"大遗产"理念,将研究范围扩展到矿料生态、匠作制度等更广阔维度,同时加强与国际顶尖院校的联合实验室建设。当更多年轻人能用世界语言讲述东方故事,中华文明的火种必将绽放出新的光华。