在漫长的历史长河中,古籍如同沉默的智者,将文明的密码镌刻于竹简、帛书与纸张之间。它们不仅是文字的载体,更是文化基因的存储器,承载着先民对宇宙的认知、对的思考以及对艺术的追求。从商周甲骨到敦煌遗书,从宫廷典藏到民间抄本,每一页泛黄的纸叶都凝结着跨越时空的对话可能,构建起贯通古今的文化桥梁。这些典籍在物质形态与精神内涵的双重维度上,编织出中华文明绵延不绝的历史文脉。

一、古籍的物质形态演变

古籍的物质载体经历了从自然材质到人工制品的革命性跨越。殷商时期的甲骨以龟甲兽骨为载体,其坚硬质地与占卜功能形成独特对应,现存15万片甲骨中约4500个单字构成中国最早的系统文字档案。青铜器铭文则以"金文"形式将王权叙事熔铸于礼器,西周大盂鼎的291字铭文完整记录了分封制度的具体实施。战国至汉代的简帛时代,竹木的易得性与缣帛的轻便性推动了知识传播,《清华简》中发现的《尚书》佚篇改写了先秦文献传承的认知版图。

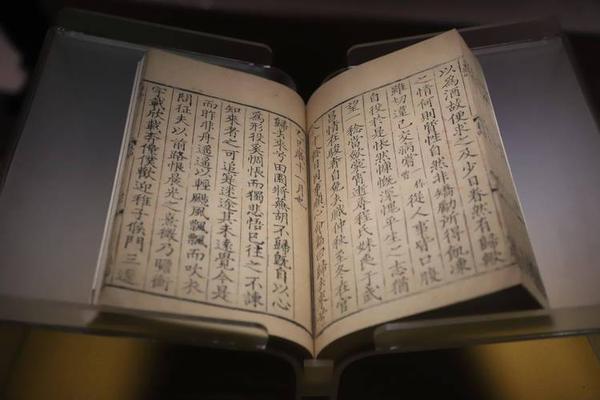

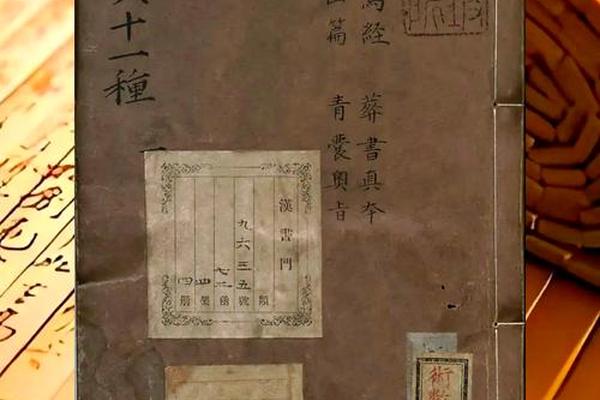

造纸术的成熟彻底改变了文化传播的物理边界。敦煌藏经洞出土的5世纪《妙法莲华经》写本,其麻纸纤维结构显示出成熟的抄造工艺。宋元以降的雕版印刷催生了版本学这门学问,不同时期的版式、字体、用纸构成独特的时代指纹:南宋建阳书坊的密行细字与清代武英殿聚珍版的开阔疏朗,分别映射着商业出版与官方修书的不同文化取向。古籍装帧从卷轴到经折再到线装的演变过程,实则是阅读方式与知识形态共同作用的结果。

二、典籍内容的文化传承

古籍文本构成中华文明的精神基因库。儒家十三经确立的体系,通过历代注疏形成绵密的解释网络,朱熹《四书章句集注》将理学思想注入经典诠释,王夫之《读通鉴论》则在史评中展开哲学思辨。诸子典籍中的概念如"道""气""阴阳",在《老子》《淮南子》等文献中不断衍生出新的阐释维度,成为传统文化的话语基石。这种层累造成的诠释传统,使古籍始终保持着与当代对话的活性。

科技典籍印证着中国古代的智慧创造。《天工开物》记载的提花机结构与《营造法式》中的建筑模数制,展现出手工业时代的精密技术体系。医学典籍从《黄帝内经》到《本草纲目》的传承脉络,构建起独具特色的生命认知范式。农书中的生态智慧在《齐民要术》与《农政全书》中持续演进,王祯创造的水转连磨设计图至今仍具工程学价值。这些实用型典籍打破了"重道轻器"的认知偏见,证明传统文化中包含着丰富的科技基因。

三、历史文脉的当代延续

古籍保护工程正在构建文化传承的现代范式。国家图书馆的"中华古籍保护计划"已完成12万部古籍的普查登记,高清数字化技术使《永乐大典》残卷实现虚拟复原。古籍修复技艺的传承谱系中,国图杜伟生团队运用"纸浆补书机"创新修复技术,使敦煌遗书脆化纸张重获新生。这种科技与传统的融合,为古籍续命开辟了新路径,使物质载体与文化信息得以双重保全。

古籍资源的活化利用催生出文化创新形态。《典籍里的中国》通过戏剧化演绎让《尚书》《楚辞》焕发新生,故宫博物院将《千里江山图》转化为数字沉浸展演。古籍数据库的建设更带来研究范式的革新,北京大学"中国基本古籍库"收录的1.7万种典籍,支持全文检索与版本比对,使考据学进入大数据时代。这种创造性转化证明,古籍不仅是考古对象,更是文化创新的源头活水。

在全球化与数字化的双重语境下,古籍承载的文化记忆正在转化为文明对话的资本。从马王堆帛书中的天文图谱到西夏文佛经中的跨文化元素,典籍中蕴藏的智慧资源为应对现代性困境提供了东方方案。未来的古籍研究应着力构建跨国协作网络,发展智能标引技术,同时培养兼具传统学术素养与数字人文能力的新型人才。唯有让古籍在当代文化生态中持续生长,方能真正守护住文明传承的历史文脉。