在中华文明的漫长星河中,礼乐文化犹如贯穿古今的璀璨玉带,自西周制礼作乐始,便以“经国家,定社稷,序民人,利后嗣”的独特功能塑造着民族精神基因。其中“天人合一”的至高境界,不仅代表着先民对宇宙秩序的深邃理解,更在三千年的文明实践中淬炼出“以礼立身,以乐养心”的生存智慧。这种将规范与审美体验熔铸一炉的文化形态,至今仍在全球化时代的价值重构中焕发着生命力。

礼乐之源:周代的制度奠基

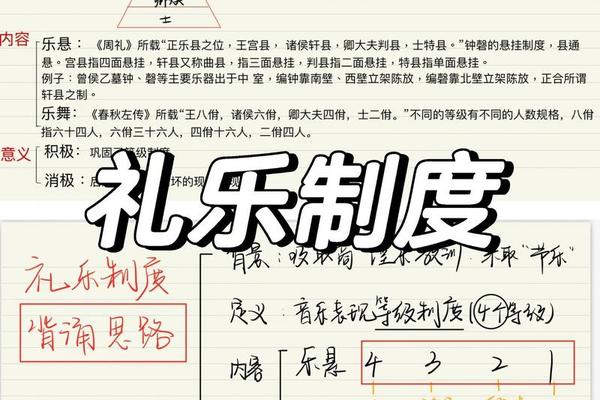

公元前11世纪,周公旦“制礼作乐”的政治创举,将原始宗教仪式转化为系统的文明范式。考古发现的西周青铜器铭文显示,“礼”字初文作“豊”,象祭祀之器盛玉以奉神明,这种“事神致福”的宗教实践,经周人改造后发展出五礼(吉、凶、军、宾、嘉)的制度体系。湖北云梦睡虎地秦简中“乐者,天地之和也”的记载,印证了早期音乐与宇宙观的深刻关联。

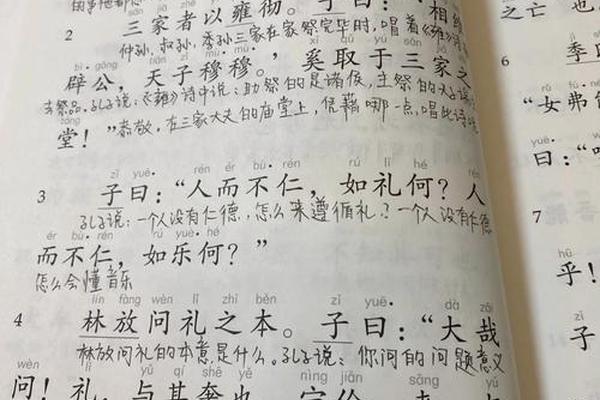

《周礼·春官》详载大司乐“以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐”的教育体系,透露出礼乐教化超越单纯仪式的文化雄心。孔子“郁郁乎文哉,吾从周”的赞叹,实则指向礼乐制度蕴含的“尊尊亲亲”秩序。这种将宗法血缘与政治架构精密耦合的文化设计,使周王朝维系了八百年的稳定统治,为后世确立了“礼乐刑政,其极一也”的治理范式。

天人合一:哲学内核的升华

战国诸子对礼乐本质的哲学诠释,将其推向了形而上的新高度。荀子《乐论》提出“乐合同,礼别异”的辩证关系,揭示出礼乐文化调和群体差异与个体诉求的深层机制。庄子“奏之以阴阳之和,烛之以日月之明”的音乐观,则将艺术体验升华为体悟天道的媒介,这种思想在《礼记·乐记》“大乐与天地同和”的命题中得到体系化呈现。

汉代董仲舒构建的天人感应学说,使礼乐文化获得宇宙论支撑。他在《春秋繁露》中论证“王道之三纲,可求于天”,将人间秩序与星辰运行相对应。宋代理学家朱熹进一步阐发:“礼者,天理之节文;乐者,天理之和畅”,将礼乐纳入理学宇宙观,使其成为沟通形上之道与形下之器的实践路径。这种哲学化演进,使礼乐文化突破制度外壳,成为民族精神的核心载体。

礼乐教化:社会的熔铸机制

从汉代察举制到唐代科举制,礼乐修养始终是人才选拔的重要标准。《唐六典》规定国子监生徒需通习《礼记》《周礼》,敦煌藏经洞出土的《太公家教》写本,证实了童蒙教育中礼乐规范的渗透。北宋司马光《书仪》将冠婚丧祭礼仪平民化,使“礼不下庶人”的旧制转变为全民道德建设的系统工程。

这种文化浸润机制在明清达到新高度。王阳明心学主张“百姓日用即道”,将礼乐精神植入日常生活实践。徽州民居中的“乐善堂”“履福堂”等建筑题额,珠江三角洲的“礼乐龙舟”、晋商家族的“家礼簿册”,无不彰显着礼乐文化在地域社会中的创造性转化。法国汉学家葛兰言在《中国古代的节庆与歌谣》中指出,这种礼俗互动构成了传统中国超稳定结构的社会基础。

现代转型:文明的对话与重生

20世纪初的新文化运动中,礼乐文化遭遇空前质疑。但钱穆在《国史大纲》中强调:“礼乐精神实为中国文化之结晶品”,提醒学界注意其超越时代的价值。当代人类学家费孝通提出“文化自觉”理论,认为礼乐文化中“和而不同”的理念,可为全球文明冲突提供化解之道。2016年G20杭州峰会的水上芭蕾表演《天鹅湖》,正是传统礼乐美学与现代艺术形式的成功对话。

在非物质文化遗产保护领域,昆曲、古琴艺术的成功申遗,印证了礼乐文化基因的现代生命力。清华大学彭林教授主持的“中华日常礼仪研究”项目,通过重构现代生活礼仪,使“敬天法祖”的文化精神获得新的表达形式。这些实践表明,礼乐文化的最高境界并非凝固的教条,而是不断生长的文明范式。

穿越三千年的时空隧道,礼乐文化始终保持着“致中和”的精神品格。从青铜祭器到数字媒介,从宗庙雅乐到社区治理,其“天人合一”的终极追求始终指向人类对和谐秩序的永恒向往。在文明冲突与价值迷茫的当代世界,重新诠释礼乐文化的哲学智慧与实践路径,不仅关乎传统文化的传承创新,更可能为构建人类命运共同体提供东方智慧。未来的研究可深入探讨礼乐基因在人工智能、生态治理等前沿领域的转化应用,使古老文明焕发新的生机。