在当代数字技术重构文化传播方式的背景下,中国艺术鉴赏网如同一座桥梁,将绵延五千年的民族艺术瑰宝与现代社会有机连接。这个以"民族艺术欣赏"为核心定位的数字化平台,不仅承载着传统艺术的数字重生使命,更开创了文化遗产活态传承的新范式。当敦煌壁画的矿物颜料在4K超清镜头下绽放异彩,当川剧变脸的绝技通过VR技术实现零距离观赏,民族艺术正以前所未有的方式激活文化基因,构建起属于这个时代的文化记忆场域。

多维度的艺术呈现体系

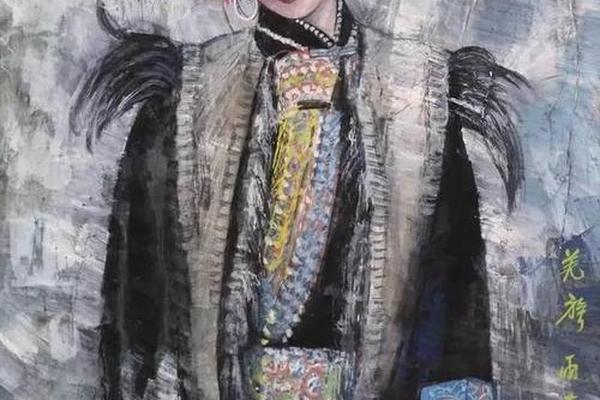

中国艺术鉴赏网构建了"时间+空间+形态"的三维展示矩阵。时间维度上,网站以朝代更迭为轴线,将仰韶彩陶的朴拙、商周青铜的狞厉、唐宋书画的典雅进行系统性呈现。空间维度则突破地域限制,既可领略江南园林的移步换景,又能体验草原那达慕的奔放豪迈。形态层面采用"核心技艺+衍生形态"的展示模式,例如在苏绣专题中,既展示传统双面绣技法,也呈现融入现代设计的文创产品。

数字技术的创新应用使艺术鉴赏发生质变。8K超高清影像能清晰呈现钧瓷"入窑一色,出窑万彩"的窑变细节;三维建模技术让观众360度欣赏曾侯乙编钟的青铜铸造工艺。网站特别设置的"匠人视角"栏目,通过第一人称镜头记录紫砂大师拍打泥片的力度控制,这种沉浸式体验使传统技艺的传承更具临场感。

学术研究的数字资料库

平台构建了国内最完备的民族艺术数字档案系统。依托国家社科基金重大项目"中华艺术资源图谱",已完成3.2万件文物高清数字化采集,其中包含187项濒危非遗项目的全景记录。南京艺术学院李教授指出:"这个数据库的学术价值在于实现了跨地域、跨门类的艺术形态关联分析,为艺术史研究提供了全新的方法论工具。

在学术与大众传播的平衡中,网站开创了"学术大众化"的转化模式。每件展品配备基础版、专业版、研究版三级解读系统,普通观众可了解青花瓷的基本特征,学者则可调阅胎釉成分检测报告。这种分层传播策略使平台日均访问量突破50万人次,其中专业研究人员占比稳定在12%以上。

文化认同的培育新路径

在青少年群体中,网站开发的"非遗数字课堂"已覆盖全国2300所中小学。通过AR技术还原的活字印刷体验课程,让学生在实践中理解汉字文明的传播史。清华大学文化传播研究中心2023年的调研数据显示,使用该平台的学生群体对传统艺术的认知度提升47%,文化认同指数提高32个百分点。

国际传播方面,平台构建了"文化解码"多语种体系。针对海外用户的文化认知差异,对京剧脸谱的色彩象征、书法笔法的哲学意蕴进行语境化阐释。大英博物馆亚洲部负责人艾米丽·威尔逊评价:"这种'翻译的艺术'使西方观众得以越过文化屏障,真正理解中国艺术的精神内核。

技术赋能的创新实验场

区块链技术的应用为艺术确权开辟新径。网站联合中央美院开发的"数字纹样DNA库",运用区块链存证技术为传统纹样确权,既保护创作者权益,又促进纹样元素的合法化创新使用。在2023年深圳文博会上,基于该库开发的56个民族纹样数字IP,实现版权交易额超1.2亿元。

人工智能辅助创作系统正在改变传统艺术的生产方式。网站研发的"智能谱曲"模块,通过分析万余首民间曲牌,可生成具有地域特色的新旋律。尽管机器创作引发学界争议,但中央音乐学院樊祖荫教授认为:"这种技术不是取代而是拓展,就像古人用笔墨,今人可用数字工具延续艺术生命。

站在数字文明与传统文化交汇的历史节点,中国艺术鉴赏网的成功实践证明:技术赋能不是简单的载体迁移,而是创造性的文化再生产。未来发展方向应聚焦三个维度:构建跨国界的数字文化共同体,探索元宇宙时代的艺术展陈范式,完善传统艺术的数字版权保护体系。当数字技术真正成为文化基因的"活化酶",民族艺术将在虚拟与现实交织的新空间中,续写永恒的文化传奇。