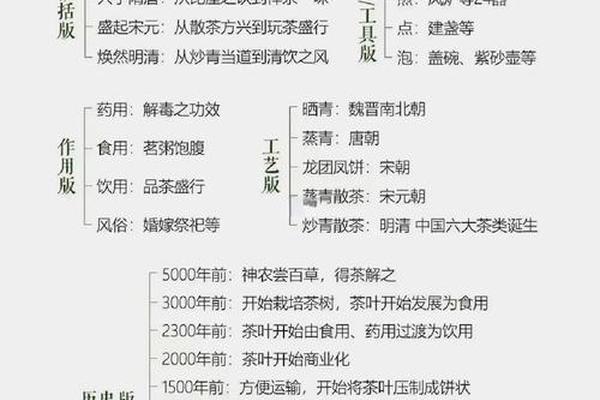

一片东方树叶,承载着五千年的文明密码;一杯清茶,蕴含着跨越时空的哲学智慧。从神农尝百草发现茶的解毒功效,到陆羽《茶经》奠定茶道体系,再到现代科学揭示茶叶的生物活性成分,中国茶文化始终贯穿着对自然规律的敬畏、对生命健康的探索以及对精神境界的追求。浙江大学《中国茶文化与茶健康》课程团队,正是以这样的文化自觉与科学精神,构建起一座连接传统智慧与现代认知的桥梁。这门融合历史、哲学、医学与农学的通识课程,不仅让学员掌握“唐煮宋点”的技艺传承,更引导其理解“茶道即人道”的深刻内涵,在数字化时代为中华优秀传统文化的创造性转化提供鲜活样本。

茶道哲思:天人合一的东方智慧

课程以“和、静、廉、美”的茶道精神为核心,系统梳理儒释道三家对茶文化的哲学诠释。儒家将茶礼融入“修身齐家治国平天下”的价值体系,宋代“以茶养廉”的制度设计,通过《大观茶论》中“祛襟涤滞,致清导和”的记载得以印证;禅宗“吃茶去”的公案,则展现茶与禅修在“明心见性”层面的深度交融;道家“天人合一”的自然观,更在武夷岩茶“岩骨花香”的生态智慧中得到完美体现。周继红副教授在教学中特别强调:“茶席布置不仅是美学表达,更是宇宙观的具象化呈现——茶船象征大地,盖碗代表天圆地方,这种空间构建暗合《周易》的宇宙模型。”这种跨学科解读,使学员在茶艺实践中体悟中华文明独特的认知范式。

课程创新性地引入“茶+X”教学模式,让不同专业的学生用学科视角重构茶文化认知。医学院学生从生物化学角度解析茶多酚的抗氧化机制,经济学院学生构建奶茶店选址的数学模型,设计学院学生则通过3D打印技术复原宋代十二件茶具。这种多元碰撞催生出令人惊喜的成果:有学生将机器学习应用于茶叶品质鉴定,开发出准确率达92%的AI评茶系统;还有留学生团队以茶为媒介创作跨文化剧场,在爱丁堡艺术节斩获创意金奖。

技艺传承:从古法匠心到数字赋能

教学团队深度挖掘历史文献中的制茶技艺,构建起“五维传承体系”。在安徽黄山实训基地,学员亲手体验《茶经》记载的“蒸青”工艺,对比现代滚筒杀青技术对茶叶风味物质的影响;通过红外光谱分析,量化验证宋代点茶时水温控制在85℃对茶氨酸保留的最佳效果。这种“古法今用”的实践,让福州茉莉花茶窨制技艺传承人惊叹:“原来大数据可以破解‘七窨一提’的秘方!”

数字技术的深度介入重塑了教学形态。课程开发的AR茶艺实训系统,可模拟不同水质、气候对茶汤色泽的影响,学员佩戴MR眼镜即可穿越至唐代宫廷体验煎茶礼仪。区块链技术则用于建立茶叶溯源数据库,学员扫码即可查看武夷岩茶从种植到冲泡的全生命周期碳足迹。这种科技赋能不仅提升教学效率,更培养了学员的批判性思维——当AI茶艺师能完美复刻人类动作时,师生共同探讨“技艺传承中不可替代的人文价值”。

健康密码:从经验认知到科学循证

课程突破传统茶文化教学的感性描述,引入前沿医学研究成果。通过解析《茶的生物活性成分对血管内皮功能障碍的影响》等论文,阐明儿茶素通过调节NO生物利用度改善心血管功能的分子机制;结合临床数据,对比绿茶多酚与普洱茶褐素在降脂减肥方面的差异化效果。在浙江大学附属医院开展的对照实验中,学员亲自参与“饮茶干预代谢综合征”研究,用科学方法验证“一日三茶”养生古训的现代价值。

这种实证精神延伸至食品安全领域。教学模块特别设置“普洱茶存储微生物群落分析”实验,学员在显微观察中理解正确仓储的重要性。当发现某些陈年普洱中的黄曲霉毒素超标时,课程及时引导讨论传统工艺与现代标准的融合之道。这种辩证思维训练,使学员既珍视非遗技艺,又建立起科学理性的健康观念。

文明互鉴:茶香飘越时空的当代使命

在全球化语境下,课程着力构建跨文化对话平台。北京语言大学的线上茶文化课程,通过虚拟茶席让各国学员体验“茶马古道”的文明交融;泰国留学生通过古茶树基因测序项目,发现澜沧江流域与湄公河三角洲的茶树亲缘关系,这种科学实证极大增强了文化认同。更值得关注的是“新中式调饮”模块的创新:学员将太平猴魁与椰子水创意调配,既保留茶文化内核,又契合Z世代审美,在东京、巴黎的茶文化周引发热潮,证明传统文化创新表达的生命力。

课程团队与“一带一路”沿线国家合作建立的12个茶文化研究中心,正将这种创新范式推向世界。在肯尼亚茶叶研究所,中国制茶技艺与当地红茶工艺碰撞出“紫娟红茶”新品种;在数字茶文化博物馆,敦煌壁画中的饮茶场景通过全息投影重现,成为文明对话的数字化载体。

余韵悠长:面向未来的茶学教育

当我们在实验室用高效液相色谱分析茶多酚组分时,不应忘记陆羽“茶性俭,最宜精行俭德之人”的人文训诫;当开发出智能茶艺机器人时,仍需守护“寒夜客来茶当酒”的情感温度。浙江大学茶文化课程的成功实践证明:传统文化教育既要“顶天”对接前沿科技,又要“立地”扎根生活实践,更需“树人”培育文化自信。

未来发展方向已在教学改革中显现:建立茶文化基因库,用表观遗传学研究饮茶习惯对代际健康的影响;开发元宇宙茶空间,让非物质文化遗产获得数字化永生;构建全球茶文化指数,量化评估茶产业对可持续发展的贡献。正如课程负责人王岳飞教授所言:“我们要培养的不仅是懂茶之人,更是能用世界语言讲述中国故事的文化使者。”这或许正是古老茶文化在21世纪最动人的打开方式。