珠江三角洲的潮汐冲刷出岭南文化的独特基因,五岭山脉的屏障既阻隔了中原王朝的军事征伐,也孕育出"山高皇帝远"的自治传统。自秦汉时期中原移民南迁始,百越原住民的渔猎文明与儒家礼制在此碰撞交融,形成"和而不同"的文化底色。宋代以降,海上丝绸之路的繁盛使岭南成为东西方文明交汇的前沿,葡萄牙人留下的蚝壳屋、阿拉伯商队传播的番石榴,都在诉说着这片土地"得风气之先"的开放品格。

这种地理区隔与文化交融的双重性,造就了岭南人"处变不惊"的生存智慧。明清时期"迁海令"的残酷政策未能摧毁沿海居民的生计网络,反而催生出"水客"这种跨越官方禁令的民间商贸体系。历史学者陈春声在《海与帝国》中指出,岭南文化的韧性源自其"非中心化"的社会结构,宗族组织、商会行帮、华侨社团构成多重权力网络,形成抵御外部冲击的弹性机制。

商贸基因孕育务实品格

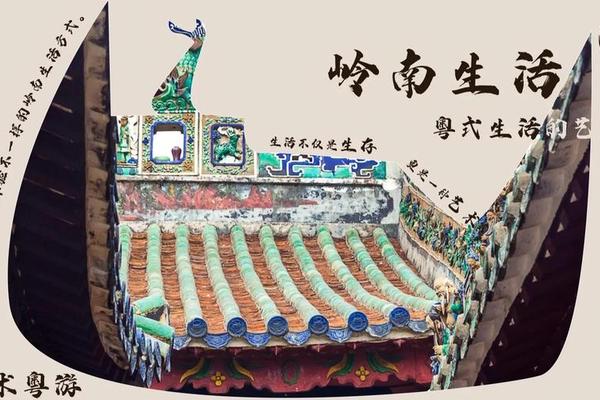

十三行时期的广州商馆区,琉璃瓦屋顶与巴洛克拱券交相辉映,这种建筑美学的混搭隐喻着岭南文化"经世致用"的实用主义精神。粤商将儒家"义利之辨"转化为"以义制利"的商业,佛山祖庙碑刻记载的行业规范显示,明清时期铁器行会已建立质量追溯体系,劣质产品需熔毁重铸并公示匠人姓名。这种将道德约束制度化的智慧,使"广货"成为品质象征。

近代民族危机关头,岭南的商贸传统升华为"实业救国"的社会担当。张謇在南通创办大生纱厂时,其管理团队多来自广州同文馆培养的商务人才。华侨商人陈宜禧主持修建新宁铁路,创造性地采用"民资民办"模式,线路规划特意绕道侨乡方便物资运输。这些实践印证了费孝通所言"乡土中国"向"市场中国"转型中,岭南文化提供的现代化路径样本。

艺术形态中的革新精神

粤剧戏班在红船漂泊中形成的"排场十八本",实为应对市场需求的艺术创新机制。清末李文茂将南拳套路融入武打设计,使粤剧表演突破程式化窠臼;马师曾引入西洋乐器组建乐队,用萨克斯风演绎《昭君出塞》引发传统革新之争。这种"旧瓶装新酒"的改革智慧,在广绣领域同样明显:林章先生将透视原理与传统针法结合,让牡丹在丝绸上呈现立体光影,在1915年巴拿马世博会斩获金奖。

岭南画派"折衷中西"的艺术宣言,在当今数字时代衍生出新的表达形式。广州美术学院师生将醒狮元素植入电子游戏《风起岭南》,玩家通过体感设备模拟采青动作,这种传统文化与科技媒介的碰撞,印证了文化学者李公明提出的"传统的发明"理论——文化传承本质是持续再创造的过程。

方言体系承载文化认同

粤语声调系统完整保留中古汉语"平上去入"特征,被誉为"语言活化石",却在近代演化出独特的变通能力。19世纪《金山歌集》收录的旧金山华工民谣,可见"洋泾浜"英语词汇已自然融入粤语词库。语言学家詹伯慧研究发现,香港电视剧字幕中"埋单""拍拖"等词汇的跨方言传播,实质是岭南文化软实力的外溢表现。

在全球化冲击下,方言保育成为文化传承的关键战场。暨南大学建立的粤语语料库,通过人工智能分析广府童谣的韵律模式;深圳城中村的"方言地图"项目,用AR技术还原消失的村落语言景观。这些实践呼应着人类学家项飙提出的"在地全球化"概念,证明文化认同的维系需要创造性转化。

面向未来的文化自觉

岭南文化历经三千年淬炼形成的开放包容、务实创新精神,在粤港澳大湾区建设中展现出新的时代价值。广彩匠人采用3D打印技术复原失传的"墨彩描金"工艺,顺德厨师用分子料理重构双皮奶的口感层次,这些探索揭示着传统与现代并非对立两极。中山大学非物质文化遗产研究中心建议,应建立"文化基因库"数字化保存濒危技艺,同时培育"文化创客"生态圈激发创新活力。

站在历史的维度审视,岭南文化始终在"守正"与"创新"间保持动态平衡。从海上丝路的舶来品到改革开放的试验田,这片土地始终以敢为人先的勇气突破地理与观念的边界。未来研究可深入探讨数字技术对文化传承范式的重构机制,以及湾区城市群如何通过文化协同增强国际传播力。正如广府谚语所言"执输行头惨过败家",唯有持续创新,方能让岭南文化精神在新时代焕发勃勃生机。