醒狮是中国南方的传统民俗艺术,尤以广东佛山、遂溪、广州等地为代表,融合武术、舞蹈、音乐于一体。其起源可追溯至唐代宫廷狮子舞,五代十国后随中原移民南传至岭南,明代在广东南海县形成独特风格。醒狮以“采青”为核心表演,象征驱邪纳吉,分为文狮(仁义)、武狮(勇猛)和少狮(灵动)三类,狮头造型源自粤剧脸谱,色彩寓意各异:红色(关羽)象征忠义,黄色(刘备)代表尊贵,黑色(张飞)彰显霸气。表演时,舞者通过腾挪闪扑等高难度动作模拟狮子的八态,配以激昂鼓乐,展现中华文化的刚健精神。现代醒狮结合灯光、编程技术,并借助短视频传播,成为连接传统与时尚的文化符号。

二、醒狮非遗介绍

1. 历史渊源与非遗地位

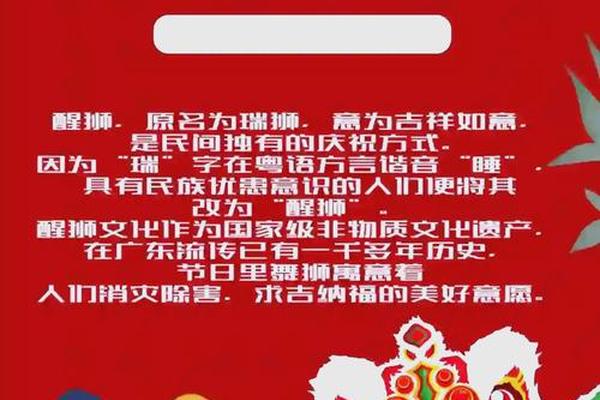

醒狮(广东醒狮)于2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录(编号Ⅲ-5),由广东省佛山市、遂溪县、广州市联合申报。其历史可溯至唐代宫廷舞狮,明清时期在民间兴盛,成为节庆驱邪、凝聚社区的重要活动。清代因禁武政策,民间以“狮会”为掩护传承武术,形成醒狮与南拳紧密结合的“武术性传统”。

2. 核心技艺与分支特色

3. 传承保护与创新

4. 社会影响与文化意义

醒狮被誉为“中华一绝”,是华人社区的精神纽带,寓意醒国魂、振精神。其在国际赛事、影视作品(如舞剧《醒·狮》)中的表现,彰显民族自信。2024年,中马两国联合推动“舞狮”申遗,进一步扩大其国际影响力。

相关链接:

现代创新案例:李祖杰“灯光狮”