陶瓷,作为中华文明五千年的璀璨瑰宝,承载着人类从原始走向文明的智慧密码。从新石器时代的彩陶到明清御窑的青花,每一片瓷片都是历史的切片,凝结着匠人对自然的敬畏与艺术的追求。而今,将这份厚重的文化浓缩于一张A4纸的手抄报中,不仅是对传统工艺的致敬,更是用现代设计语言让文化遗产焕发新生。通过简约的线条、典雅的配色与精准的内容编排,陶瓷文化手抄报能以图文并茂的形式,让观者在方寸之间感受泥土与火焰交融的千年传奇。

一、千年窑火:陶瓷的历史脉络

陶瓷的起源可追溯至旧石器时代晚期,中国最早的陶器出现在约1.2万年前的江西仙人洞遗址。中三年级学生的陶艺实践记录,生动展现了当代孩童对“china既是瓷器也是中国”的双重认知传承。从仰韶文化的彩陶到商代原始瓷,从唐代“南青北白”格局到宋代五大名窑鼎立,每一次技术突破都推动着文明进程。如所述,景德镇自元代设立浮梁磁局后,逐渐发展为“瓷都”,其青花瓷通过海上丝绸之路远销欧亚,成为世界认识中国的重要符号。

在内容编排上,建议采用时间轴形式:左侧绘制龙山文化黑陶、唐三彩骆驼等典型器物简笔画,右侧以树状图标注各时期技术特征。提到的“青花瓷制作工艺”可作为重点模块,通过釉下彩绘、钴料运用、1320℃还原焰烧制等关键词,串联起技术史脉络。提供的17张无字模板中,第3张青花瓷线稿正适合此类主题,其流畅的缠枝莲纹可作为边框装饰。

二、匠心独运:传统工艺的现代演绎

陶瓷制作是泥与火的艺术,详述的现代陶艺课流程极具参考价值:从炼泥、拉坯到施釉烧成,每个环节都需精准掌控。拉坯时转速需稳定在80-120转/分,釉料配比误差不超过0.5%,而窑温曲线更是决定釉色成败的关键。如所述,釉上彩需经800℃低温二次烧制,釉里红则要求窑内保持弱还原气氛,这些专业术语可通过流程图配简明注释呈现。

设计层面可借鉴的“传统创新”思路:主体区域展示景德镇师傅拉坯场景的钢笔速写,周围环绕现代陶艺作品照片剪贴。推荐的蓝白主色调,既能呼应青花瓷美学,又符合A4纸印刷的清晰度需求。特别推荐提到的镂空模板技法,用硬卡纸刻制梅瓶轮廓,拓印于版面后填充釉色变化示意图,既美观又具科普性。

三、方寸之美:手抄报的设计哲学

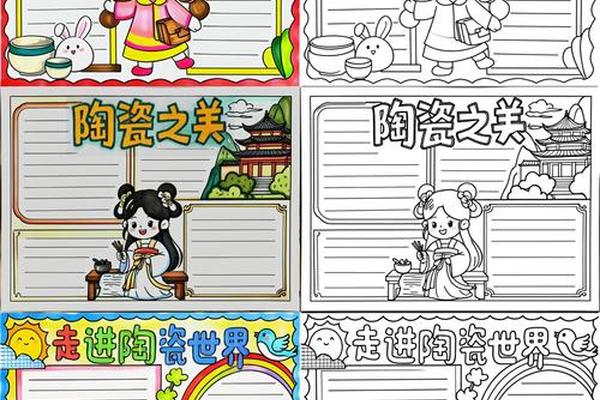

版面结构需遵循“三七黄金比例”:30%区域用于标题艺术字及核心图像,70%分配文字内容。展示的974个模板中,红色卡通风格适合低龄学生,而第6张的极简线稿则更显文化厚重感。色彩搭配可参考的同色调原则,选取霁蓝、甜白、豇豆红等经典瓷色,通过明度渐变营造层次感。

字体设计暗藏巧思,标题可采用“瘦金体”表现宋瓷风骨,正文用仿宋体呼应古籍刻本。提供的可编辑模板中,留白区域可插入《陶记》《天工开物》等古籍摘录。的小红书封面设计经验值得借鉴:将“陶”“瓷”二字拆解为甲骨文与现代美术字对比,增强视觉冲击力。

四、文化基因:教育载体的多维价值

记录的紫苑小学陶艺课程证明,手抄报制作能有效促进跨学科融合:历史维度追溯龙泉窑兴衰,化学领域解析釉料成分,物理知识解释热胀冷缩导致的窑变现象。如所示,学生通过整理宋代影青瓷与元代枢府瓷的对比表格,可直观理解社会变迁对工艺的影响。

更深层的教育价值在于文化认同建构。强调的“器以载道”,在手抄报中可体现为对工匠精神的诠释:明代童宾跳窑殉职的传说,当代非遗传承人的坚守故事,皆是培养责任感的生动素材。建议设置“陶瓷与生活”专栏,展示从航天陶瓷隔热瓦到人工骨瓷的现代应用,打破“传统即陈旧”的认知局限。

从新石器时代的陶罐到神舟飞船的陶瓷涂层,这份承载文明密码的手抄报,既是往昔智慧的结晶,亦是未来创新的起点。建议后续研究可侧重两方面:一是开发AR技术辅助手抄报,扫描图案即可呈现三维旋转的虚拟文物;二是构建陶瓷文化数据库,将历代名窑数据转化为手抄报素材库。当孩子们用平板勾勒出钧窑窑变的数字渲染图时,传统文化的生命力将在像素与代码中续写新的传奇。(本文部分设计理念参考、9、17、21等模板案例,工艺数据源自、19等专业文献)