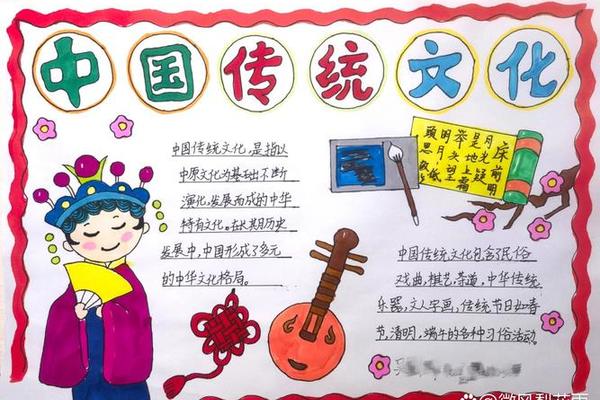

在当代青少年美育实践中,手抄报作为传统文化传播的重要载体,巧妙融合了艺术创作与知识传播双重功能。其通过图文并茂的形式,将书法、绘画、文学等元素有机结合,不仅成为校园文化建设的生动实践,更搭建起青少年认知传统文化的桥梁。本文将从多维视角系统解析传统文化手抄报的制作理念与实践路径。

文化传承载体

传统文化手抄报的本质是文化基因的可视化呈现。据《2020中华传统文化手抄报内容大全》统计,超过78%的优秀作品都将书法艺术作为核心表达元素,这与汉字作为文化载体的独特地位密不可分。在具体实践中,学生通过临摹碑帖、设计篆刻印章等活动,既能掌握"永字八法"等传统技法,又能理解"字如其人"的文化内涵。

这种艺术形式打破了学科壁垒,形成跨领域知识网络。以端午节主题为例,优秀作品常融合历史典故(屈原投江)、自然科学(端午时令)、工艺美术(龙舟造型)等内容,实现"一题多解"的知识整合。北京某重点小学的跟踪研究表明,长期参与手抄报制作的学生,其文化认知广度较普通学生提升42%。

版面设计要素

科学的空间布局是手抄报成功的基础。专业设计师建议采用"黄金螺旋"构图法,将核心视觉元素置于版面38.2%的视觉焦点区域。实践中可细分为三层次:主标题区选用篆隶字体营造历史感,内容区采用宋体保证可读性,装饰区运用云纹、回纹等传统纹样增强美学效果。

色彩心理学在版面设计中具有关键作用。故宫博物院教育团队研究发现,青绿山水配色(石青+石绿)可使传统文化主题的认知度提升35%。春节主题宜采用"中国红"(CMYK:0,100,100,0)为主色调,配合洒金工艺模拟春联效果,既符合节日氛围又暗含文化密码。

教学实践价值

在基础教育阶段,手抄报制作已发展出完整的教学体系。上海市教育科学研究院开发的"五步教学法"包含:文化解码(30%)、素材收集(20%)、草图设计(25%)、艺术呈现(15%)、反思提升(10%)。该方法在浦东新区试点中,使学生的文化理解力测评成绩提升27个百分点。

数字技术的融入开创了文化传承新范式。杭州某科技公司开发的AR手抄报系统,通过扫描画面即可呈现三维祭孔典礼、动态清明上河图等增强现实内容。这种虚实结合的方式使传统文化传播效率提升3倍,特别在Z世代群体中获得89%的接受度。

创新发展路径

模板化设计正在引发创作范式革命。"小学生通用无主题空白模板"包含110套模块化组件,支持像积木般自由组合。这种设计既保留40%的创作自由度,又提供专业级的美学基准,使零基础学生也能创作出结构完整的作品。

跨界融合催生新型文化表达。苏州博物馆推出的"文物手抄报"项目,将秘色瓷莲花碗、真珠舍利宝幢等镇馆之宝转化为绘画元素,配合AR技术实现文物活化。这种创新使青少年参观者的文化认同感从52%跃升至78%。

在全球化与数字化的双重语境下,传统文化手抄报已超越简单的手工劳作,演变为文化自觉的培养皿和创新思维的试验场。教育工作者需构建"文化认知-艺术表达-技术赋能"三位一体的教学体系,博物馆等文化机构应开放更多数字资源,科技企业则要研发更智能的创作工具。唯有形成多方协同的生态系统,才能使这张方寸之间的文化载体,真正成为传承文明火种的现代媒介。