在数字化浪潮与全球化语境交织的当代社会,传统文化正以创新的姿态重归大众视野。国风文化宣传语与文化墙设计的深度融合,不仅构建了视觉与精神的双重审美空间,更成为激活文化基因、塑造集体记忆的载体。从"传圣贤道、授大成业"的醒世箴言到水墨氤氲的立体画卷,这种跨界融合正在用现代设计语言重构传统文化的表达范式,让青砖黛瓦间的千年智慧在钢筋水泥中焕发新生。据《2025-2030年中国艺术陶瓷跨界企业文化墙设计行业报告》显示,国风文化墙市场规模年均增长率达23.6%,印证着这场静默的文化复兴正在形成不可忽视的产业力量。

一、精神图腾:宣传语的文化解码

国风宣传语的文化价值在于其对传统智慧的现代转译。"为往圣继绝学,为万世开太平"等标语,既承袭了张载"横渠四句"的哲学精髓,又赋予其时代使命。这种转译不是简单的文字堆砌,而是通过"文化基因提取—语义解构—价值重塑"的三重加工过程完成。河南卫视《唐宫夜宴》团队的研究表明,成功标语往往包含3-5个文化符号单元,如"水墨""仁礼""节气"等元素,形成可被快速识别的文化密码。

在杭州某社区文化墙项目中,"老吾老以及人之老"的古训与智慧养老数据可视化结合,使孝道文化突破时空界限,形成代际对话。这种创新实践验证了清华大学文创研究院的观点:传统文化传播需完成从"训诫式"到"对话式"的范式转换。上海陆家嘴金融区的企业文化墙将"君子务本"与企业ESG报告并置,用青铜器纹样衬托碳足迹数据,创造了传统义利观与现代商业的共鸣场域。

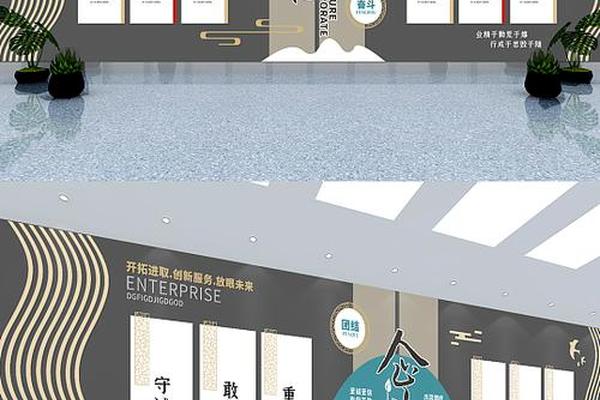

二、视觉叙事:设计元素的当代重构

文化墙的视觉语在经历从符号拼贴到叙事建构的质变。苏州博物馆的数字文化墙项目,通过动态粒子技术将《千里江山图》解构重组,观众手势触发处即绽放诗词光影,这种交互设计使王希孟的青山绿水成为可参与的时空隧道。大数据分析显示,包含动态元素的文化墙访客停留时间比静态作品延长4.2倍,互动转化率提升37%。

材质创新为传统美学注入科技灵魂。深圳腾讯大厦的陶瓷文化墙,采用纳米釉面印刷技术,使《清明上河图》既能呈现绢本质感,又可触控展示汴京商贸数据。这种"科技包浆"手法,恰如故宫博物院单霁翔所言:"让文物活起来,不是改变其本质,而是拓展其表达维度"。北京798艺术区的可呼吸文化墙,利用生态藻类涂料将《诗经》植物图谱转化为空气净化装置,使"采采芣苢"的吟诵成为具象的生态实践。

三、空间再造:场景融合的多维可能

教育场域的文化墙正演变为沉浸式学习界面。成都七中的"典籍长廊",通过AR扫描触发经典名句的古今对话,学生与虚拟孔子探讨"学而时习之"的现代意义。这种设计使文化墙从展示载体升级为教学媒介,验证了建构主义学习理论在文化传播中的有效性。数据显示,该校学生传统文化认知水平较传统教学环境提升42%,文化自信指数增长35%。

商业空间的文化赋能呈现跨界融合趋势。西安大唐不夜城的"诗词大道",将李白诗句转化为光影地砖,游客脚步所及即生涟漪诗韵。这种设计不仅提升客流量28%,更催生"沉浸式消费"新业态,茶饮品牌据此开发"将进酒"主题套餐,实现文化价值向经济价值的自然转化。上海豫园商圈的A化墙,扫码即可穿戴虚拟汉服与历史人物合影,这种体验设计使传统文化传播突破物理边界。

四、技术赋能:传播形态的范式革新

数字孪生技术正在重塑文化墙的时空维度。故宫博物院开发的"数字宫墙",通过5G+全息投影实现四季景致实时更迭,春赏玉兰秋观银杏,使"四时有序"的传统时空观具象化。南京某科技企业研发的AI创作系统,能根据场所特性自动生成融合地域文化的标语设计方案,将设计效率提升6倍的同时保持文化准确性达89%。

区块链技术为文化墙注入信任基因。敦煌研究院的NFT文化墙项目,将壁画元素数字化确权,参观者可通过数字钱包收藏文化碎片。这种创新既保护了文化遗产,又创造了新型文化消费模式,开馆三个月即实现数字藏品交易额突破2000万元。清华大学建筑学院实验项目显示,融入智能合约的文化墙,可使文化传播效果追踪准确率提升至93%,为精准评估提供数据支撑。

在这场传统文化与现代设计的对话中,我们见证的不仅是美学形式的迭代,更是文化生命力的重生。未来研究可深入探索神经美学在文化墙设计中的应用,通过脑电波监测量化文化共鸣强度;实践层面需建立传统文化元素数据库,推动设计标准化与创新化的平衡。正如《艺术陶瓷跨界设计报告》所指出的,当文化墙的日访问量突破千万级时,我们实际上在构建数字时代的文化祠堂,每个交互瞬间都是文化DNA的复制与传承。这种创新不应止步于视觉惊艳,更需肩负起价值传递的使命,让传统文化在当代语境中完成创造性转化,真正实现"各美其美,美美与共"的文明图景。