在黑白交错的361个交叉点上,围棋承载着四千年的东方文明密码。从尧舜教子的传说,到当代人工智能的挑战,这项古老的游戏始终以“手谈”的形式传递着中国人的哲学思维与战略智慧。一部围棋文化常识题库,便是打开这部文明密码的钥匙,它既包含《世本》《左传》等典籍中的历史脉络,也涵盖“当湖十局”等经典棋谱的艺术价值,更折射出阴阳辩证的哲学体系。

起源与早期发展

围棋的起源可追溯至上古传说,《世本》记载“尧造围棋,丹朱善之”,尧帝通过石子排布教授儿子兵法与治理之道,这种教育功能奠定了围棋“启智明理”的文化基调。春秋战国时期,弈秋作为首位史书记载的专业棋手,其“通国之善弈”的称号印证了当时围棋已形成系统技艺体系。《孟子》中“专心致志”的典故更揭示了围棋对心性修养的独特要求。

东汉时期,班固的《弈旨》开创了围棋理论研究的先河,将棋局与天文、兵法相类比,提出“局必方正,象地则也;道必正直,神明德也”的宇宙观。而马融的《围棋赋》首次将棋局比作战场,“三尺之局兮,为战斗场”的论述将围棋提升到军事哲学的高度。这一时期,围棋从娱乐活动升华为文化符号,成为士大夫阶层“修身齐家”的重要载体。

制度与规则演变

南朝宋文帝设立“围棋州邑”,标志着世界上首个官方围棋机构的诞生,这一制度在唐代发展为“棋待诏”官职,王积薪等棋手通过翰林院选拔进入宫廷,推动围棋职业化进程。唐代《围棋十诀》提出“不得贪胜”等原则,将道家“守柔”思想融入棋理,形成影响深远的战略框架。

规则层面,古代“座子制”要求对弈前放置四枚对角星位棋子,白棋先行且需“还棋头”,直至1949年中国围棋协会废除该制,转而采用黑先白后、贴目等现代规则。这种变革不仅打破布局定式束缚,更折射出传统文化与现代竞技精神的融合。日本平安时代对座子制的革新,促使“新布局”理论诞生,吴清源以此开创“昭和棋圣”时代,彰显规则演进对棋艺发展的决定性作用。

典籍与棋谱传承

敦煌藏经洞发现的《敦煌棋经》作为现存最古棋谱,其北周时期的死活题设计已展现精妙算力。元代《玄玄棋经》收录378个经典棋势,其中“大角图”“小角图”等术语至今仍是职业棋手必修课。清代范西屏与施定庵的《当湖十局》,将中国古代围棋推至艺术巅峰,其“流水不争先”的棋风与“奇正相生”的战术,被后世誉为“座子制时代的绝响”。

典籍传承中蕴含着文化传播密码。唐代吉备真备将《围棋十三经》携至日本,催生出本因坊等棋道世家;明代《适情录》经朝鲜传入李氏王朝,促成半岛“国手战”制度的形成。这些文本跨越地理界限,构建起东亚围棋文化共同体。

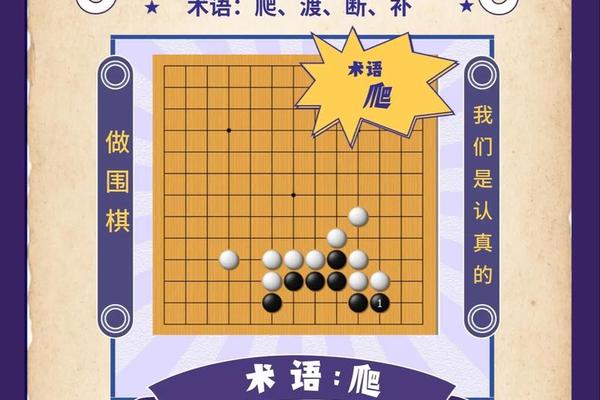

术语与哲学内涵

“举棋不定”出自《左传》,原指政治决策的犹疑,后演变为围棋术语,这种语汇迁移揭示围棋与现实政治的隐喻关系。“金角银边草肚皮”等口诀,将土地价值观念注入棋盘空间认知,而“七死八活”等格言,则体现中国人对微观与宏观辩证关系的深刻理解。

围棋的哲学内核更体现在规则设计中:黑子与白子的对抗象征阴阳二气的消长,361个交叉点对应周天之数,贴目规则暗合“损有余补不足”的天道思想。日本棋手安永一曾言:“围棋是最小的宇宙,也是最大的哲学”,这种认知使围棋超越竞技范畴,成为东方智慧的具象化表达。

国际影响与现代发展

1988年首届富士通杯的举办,标志着围棋迈入全球化时代。应氏杯创立者应昌期设计的计点制规则,在解决“粘劫收后”等争议的推动围棋规则科学化进程。人工智能AlphaGo的出现颠覆传统棋理,但其“第37手”五路肩冲的创新,恰与唐代“入界宜缓”的训诫形成跨越千年的对话。

当下,围棋文化传播面临新机遇。北京大学开设的“围棋与东方思维”通识课,将死活题训练与决策科学相结合;谷歌DeepMind团队通过棋谱分析构建神经网络模型,为传统文化数字化转型提供范例。这些实践提示我们:围棋不仅是文化遗产,更是活态发展的智慧体系。

纵观围棋文化常识体系,它既是历史长河沉淀的智慧结晶,也是动态演进的认知范式。未来研究可向三个维度延伸:一是数字化时代棋谱数据库的语义挖掘,二是跨文化比较视域下的规则哲学研究,三是围棋思维在人工智能、管理学等领域的应用转化。正如陈祖德所言:“围棋的每一局都是新的宇宙诞生”,这门古老艺术将持续为人类文明提供创新启示。