书法作为中华文化的核心艺术形式,承载着数千年的历史积淀与哲学意蕴。以下从历史脉络、艺术特征、文化价值及现代发展四个维度,系统梳理中华书法文化的精髓:

一、历史脉络:从实用到艺术的演变

1. 起源与早期形态

书法萌芽于甲骨文(商代),其刻划线条已具备对称、均衡等美学规律。金文(周代)进一步强化了文字的庄严感,成为礼乐文化的象征。秦汉时期,小篆的统一(李斯主导)和隶书的兴起,标志着书法从象形符号向抽象艺术的转型。

2. 书体成熟与艺术自觉

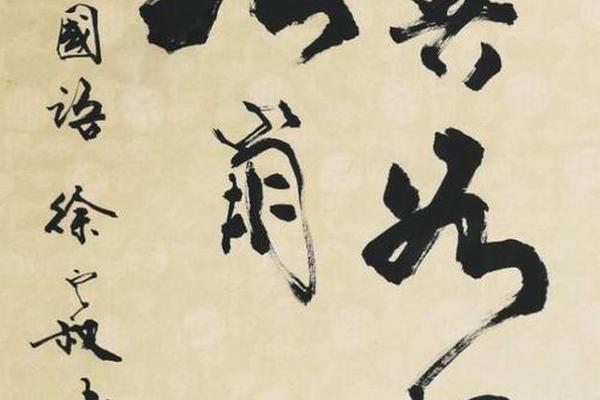

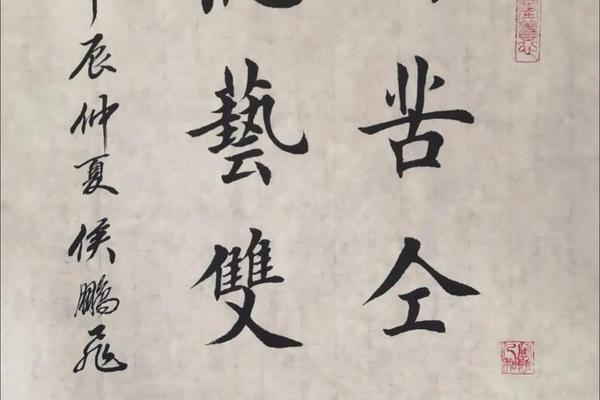

魏晋南北朝至唐代是书法艺术的高峰期。王羲之《兰亭序》确立行书典范,被誉为“天下第一行书”;唐代楷书达到法度巅峰,颜真卿、柳公权等大家开创雄浑与严谨并存的风格。宋代的“尚意”书风(如苏轼、黄庭坚)将文人意趣融入笔墨,形成诗、书、画一体的美学体系。

3. 多元发展与现代转型

明清时期,碑学与帖学并立,篆隶复兴推动书法风格的多样化。当代书法在数字技术(如书法机器人)和全球化语境下面临创新挑战,既需坚守传统笔法,又探索抽象表现等新形式。

二、艺术特征:技法与精神的统一

三、文化价值:民族精神的象征

1. 哲学意蕴:书法体现“对立统一”的宇宙观,如刚柔相济、动静相生,与道家“阴阳”哲学相通。

2. 社会功能:古代书法曾是国家治理工具(如公文书写),同时承担教化功能,如《兰亭序》传递超然物外的生命观。

3. 国际影响:作为“四大国粹”之一,书法与京剧、武术共同构建中国文化符号体系,通过孔子学院等渠道传播至全球。

四、现代挑战与创新路径

1. 教育困境:书法教材质量参差、专业师资短缺,部分学校甚至出现“江湖书法”渗透问题。解决方案包括加强教材审查、推广“回归经典”教学法(如临摹《苕溪诗帖》)。

2. 数字化探索:AI书法机器人尝试模拟传统笔法,虽争议尚存,但为多学科交叉研究提供新视角。

3. 大众化与国际化:通过展览(如结合二维码释文技术)、文创产品及国际赛事(如“世界水日”主题书法大赛)增强互动性。

书法文化的传承需平衡“守正”与“创新”:一方面需深挖经典(如晋唐法帖),另一方面可借助新媒体扩大影响力。正如罗树宝在《汉字书法五千年》中所言,书法的生命力在于“连接古今,启迪未来”。未来,书法或将在数字人文、生态艺术等领域开辟新境,持续诠释中华美学的深层价值。