黄河与泰山之间,一片沃土孕育了中华文明最厚重的篇章。齐鲁文化作为中国传统文化的重要源头,以"仁、义、礼、智、信、和"六个字构建起独特的精神体系。从孔孟之道到稷下学风,从《孙子兵法》到《考工记》,这些文化基因不仅塑造了山东大地的精神品格,更成为整个中华民族的文化底色。在当代社会价值重构的背景下,重新审视这六字精髓的深层意蕴,既是对文化根脉的守护,也是对现代文明困境的回应。

思想根基:儒道交融的哲学体系

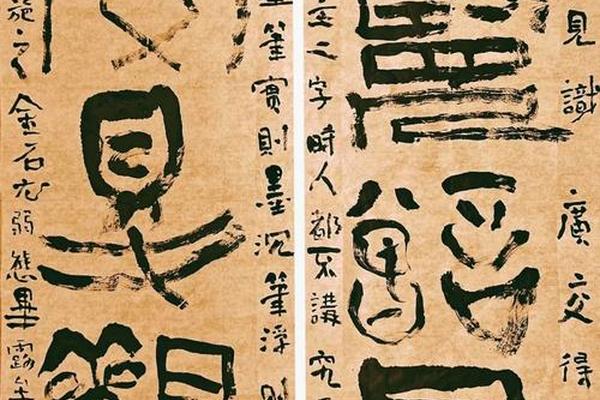

齐鲁文化的思想脉络始于周公分封,成于孔孟之道。孔子"仁者爱人"的核心思想,在孟子"四端说"中得到延伸发展。《论语》中"克己复礼为仁"的论述,将道德自律与社会规范完美统一。稷下学宫则见证了百家争鸣的盛况,黄老思想与儒家学说在此碰撞交融,形成"外儒内道"的思想特质。

这种兼容并蓄的特征在《管子》中得到充分体现。管仲既讲"仓廪实而知礼节"的物质基础论,又强调"礼义廉耻"为国之四维,将经世致用与道德教化有机结合。梁启超曾评价:"齐学重实用,鲁学尚礼教,二者交融乃成齐鲁文化之大观。"这种思想融合为后世中国政治哲学提供了范式。

实践智慧:礼制文明的制度创新

周礼在鲁地的完整保存,使"礼"从宗教仪式升华为社会治理体系。孔子编订《仪礼》,将礼仪规范系统化,构建起"尊尊亲亲"的差序格局。齐国管仲推行的"叁其国而伍其鄙"行政改革,开创古代户籍管理制度先河,这种制度创新精神在《考工记》的标准化生产理念中延续。

在实践层面,齐鲁文化展现出惊人的创造力。鲁班发明云梯、曲尺等工具,扁鹊创立中医四诊法,这些科技成就都源于"智"的实践导向。《孙子兵法》提出的"知己知彼"战略思维,至今仍是军事科学的圭臬。德国汉学家卫礼贤指出:"齐鲁智者的实践智慧,完美平衡了理想与现实。

价值传承:道德的现代转化

人无信不立"的诚信观在当代山东商帮文化中得到延续。明清时期"瑞蚨祥"等老字号的经营之道,正是"以义取利"商业的生动实践。焦裕禄精神中的"为民奉献",本质上是对"仁政"思想的时代诠释。这种价值传承不是简单的文化复刻,而是通过创造性转化实现重构。

在高等教育领域,山东大学承袭"为天下储人才"的办学理念,将传统书院精神与现代大学制度相结合。这种教育创新印证了钱穆所言:"文化生命力在于常新,齐鲁精神贵在守正创新。"非遗保护中的"鲁锦织造技艺"传承,则展示了传统文化现代生存的另一种可能。

文明对话:地域文化的全球意义

当儒家文化圈与西方文明展开对话,齐鲁文化的普世价值愈发凸显。孔子学院全球布局的背后,是"和而不同"文明观的现代传播。季羡林提出的"河东河西"文化循环论,为不同文明平等对话提供了理论支撑。诺贝尔奖得主屠呦呦从葛洪《肘后备急方》获得灵感,证明传统文化智慧仍能贡献于人类共同课题。

在生态领域,孟子"数罟不入洿池"的可持续发展观,与当代生态文明理念高度契合。王阳明"知行合一"学说在企业管理中的运用,展示了传统哲学的现实穿透力。这种跨时空的价值共鸣,验证了雅斯贝尔斯"轴心时代"理论的当代意义。

站在新的历史方位回望,齐鲁文化的六字精髓不仅是地域文化符号,更是破解现代性困境的思想资源。其"执两用中"的辩证思维,为处理传统与现代关系提供方法论;"民为邦本"的政治智慧,为社会治理注入人文温度。未来研究应着重于文化基因的现代解码,在人工智能、生态治理等领域探索传统智慧的创新应用,让古老文明焕发新的生机。这既是对文化自信的最好诠释,也是对人类文明发展的中国贡献。