杭州运河文化广场坐落于杭州市拱墅区拱宸桥东侧,金华路与运河交汇处,是京杭大运河杭州段最具标志性的文化地标之一。作为大运河(杭州段)综合整治工程的重要组成部分,这座占地5.2万平方米的广场不仅承载着千年运河的历史文脉,更通过现代建筑与公共空间的融合,成为市民休闲、文化展示与城市记忆的交汇点。从古运河畔的漕运码头到当代城市文化客厅,它见证着杭州“因河而兴”的发展轨迹,也书写着新时代运河文化的传承篇章。

地理位置与历史沿革

杭州运河文化广场的选址深具历史意涵。其东临金华路,西傍京杭大运河,北接拱墅区大楼,南与近四百年历史的拱宸桥隔水相望,形成“桥-河-广场”三位一体的空间格局。这一区域曾是明清时期杭州城北漕运枢纽,拱宸桥作为运河南端终点,历来是商贾云集之地。广场所在的运河东岸,历史上分布着北新关、德胜坝等管理机构遗址,以及富义仓等古代粮仓,是运河漕运税收、仓储活动的核心区域。

广场的诞生与21世纪初杭州“运河复兴计划”密切相关。2001年,杭州市启动拱宸桥旧城改造工程,提出以运河博物馆为核心,构建集文化、商贸与市民生活于一体的城市空间。设计方案以“南北通津”的牌楼为轴线,串联台州路、金华路商业带,总投资达4.8亿元,力图重塑运河沿岸活力。至2007年,随着中国京杭大运河博物馆的落成开放,广场正式成为大运河申遗工程的重要文化展示窗口。

建筑特色与文化景观

广场的空间设计巧妙融合传统意蕴与现代功能。主入口处高悬欧阳中石题写的“运河文化广场”牌匾,其后延伸出长35米、宽4米的巨型铜雕,刻画隋炀帝南巡及历代治河场景,成为国内罕见的运河主题公共艺术装置。中心区域的大型音乐喷泉以江南丝竹为背景音效,夜间配合灯光秀演绎运河四季变迁,与西侧三座仿古楼台“解愠”“指津”“曲尽人情”形成古今对话。

文化地标体系构建是广场的显著特征。毗邻拱宸桥的京杭大运河博物馆,以扇形建筑环绕广场,展厅面积达5000平方米,通过“大运河数字驾驶舱”等创新展陈技术,系统呈现运河水利工程、漕运制度与沿线城市发展。而广场西侧的运河游步道串联起桥西历史文化街区、刀剪剑博物馆群落,形成“一馆二带三园”的立体文化网络。国家文物局评价其“填补了国内运河专题博物馆的空白”,凸显学术价值。

功能定位与公共活动

作为多功能城市公共空间,运河文化广场承担着文化传播、商业服务与社区生活的复合角色。其5万平方米建筑面积中,3万平方米为绿化景观,配以世纪联华超市、水上巴士码头等设施,形成“15分钟文化生活圈”。拱墅区通过“运河之春”元宵灯会、“地书大赛”等活动,将非物质文化遗产融入日常,如2024年举办的“新上塘八景”主题市集,日均吸引游客超2万人次。

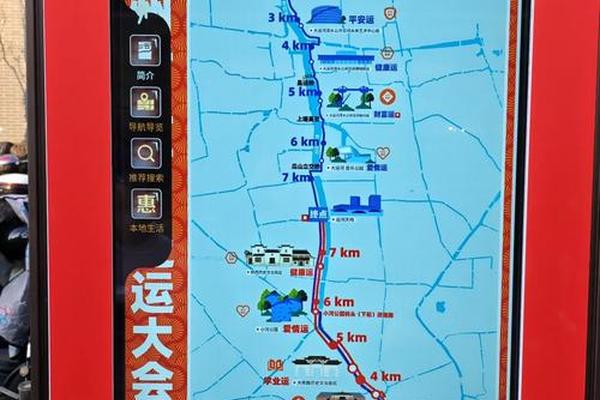

广场的交通网络设计体现“水陆联动”理念。水上巴士“拱宸桥站”可直通武林门码头,30分钟航程串联起信义坊、小河直街等景点,而地铁5号线拱宸桥东站与公交枢纽的衔接,使广场成为大运河旅游线的核心节点。学者蔡晓燕在《运河文化广场设计方案》研究中指出,这种“过街天桥+地下通道”的立体交通体系,有效激活了周边商业街区的人流。

学术价值与研究视角

从文化遗产保护视角,广场的营建实践为城市更新提供典范。中国城市规划设计研究院在《杭州大运河国家文化公园规划》中强调,广场作为“拱宸桥运河文化群落”的核心,成功实现了工业遗存(如杭丝联厂房)与现代功能的共生。其“市级-区级-社区”三级公园体系,被住建部列为“城市双修”优秀案例。

学术研究领域,广场的价值呈现多维延伸。浙江大学文化遗产研究院近年开展“运河地书文化研究”,通过对广场书法爱好者群体的田野调查,揭示民间艺术传承与公共空间互动的机制。而《运河文旅消费报告》显示,2024年广场周边餐饮、文创产业增长率达23%,印证了文化IP对区域经济的拉动效应。

杭州运河文化广场的营建,本质上是对运河文脉的当代转译。它通过空间叙事将漕运历史、工业记忆与市民生活编织成网,既塑造了“运河南端”的文化身份,也探索出历史街区活态保护的新路径。当前研究多集中于物质空间层面,未来可深化社会人类学研究,如广场日常使用中的代际文化传递、非遗技艺的数字化呈现等方向。建议加强运河沿线文化节点的联动开发,例如将广场与塘栖古镇、拱墅运河体育公园纳入统一文旅体系,进一步释放大运河文化带的发展潜能。

作为“流淌着的文化遗产”,运河文化广场不仅是杭州的城市客厅,更是观察中国大运河文化当代转化的鲜活样本。它的存在提醒我们:城市更新不应止于物理空间的重构,更应成为文化基因的唤醒者与传承者。