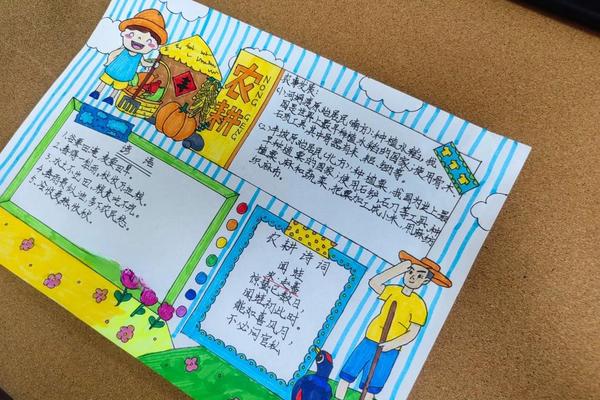

农耕文化是中国传统文化的重要组成部分,以农业生产为核心,涵盖物质与精神层面的多元内容:

1. 农业生产技术

包括耕作、灌溉、施肥、种植、收获等技术,如旱地“耕耙耱”和水田“耕耙耖”体系,以及轮作复种、间作套种等种植制度。

2. 社会制度与价值观

形成以家庭为单位的“男耕女织”模式,强调勤劳、节俭、孝老爱亲等观,并通过“耕读传家”传承知识。

3. 自然崇拜与节庆习俗

包括对土地、祖先的祭祀,以及春节、清明、谷雨等与农时相关的节日,如“谷雨浸种,立夏落秧”的农谚智慧。

4. 生态智慧

提倡“天人合一”,注重用养结合、循环利用,如梯田耕作、桑基鱼塘等生态农业模式。

二、中国农耕文化的特点:八个字

农耕文化的核心特点可概括为 “应时、取宜、守则、和谐”,体现了古人对自然规律的尊重与协调:

1. 应时

遵循自然节律,如“二十四节气”指导农事活动,强调“不违农时”,如“谷雨前后一场雨,胜似秀才中了举”。

2. 取宜

因地制宜选择作物和耕作方式,如北方旱作与南方稻作的分异,或梯田、圩田等土地适应性利用。

3. 守则

遵循农业生产规范,如精耕细作、轮作倒茬、粪肥还田等,确保土地可持续利用。

4. 和谐

追求天、地、人共生,如“三才”思想(天时、地利、人和),倡导资源节约与环境友好。

三、农耕文化的现代价值

1. 生态农业的启示

传统农耕的用养结合、循环利用理念为现代生态农业提供借鉴,如减少化肥依赖、发展有机农业。

2. 文化传承与乡村振兴

通过保护农业文化遗产(如哈尼梯田)和推动“农旅融合”,激活乡土文化活力。

3. 精神内核的延续

农耕文化中“勤劳坚韧”“家国情怀”等精神仍是凝聚社会的重要纽带。

总结:农耕文化不仅是中华文明的根基,其“应时、取宜、守则、和谐”的智慧对现代农业发展、生态文明建设仍有深远意义。