在黄河岸边的仰韶遗址中,考古学家发现了七千年前的碳化粟粒,这些沉睡在陶罐中的种子,见证着中华民族最早驯化自然的智慧。农耕文化作为华夏文明的根基,在漫长的历史演进中,形成了独特的生存哲学体系。这种根植于土地的精神遗产,不仅塑造了传统社会的生产生活方式,更孕育出天人合一的生态智慧、循环共生的系统思维与集体协作的社会,这些核心理念至今仍在现代文明的土壤中持续萌发。

自然节律的永恒对话

农耕文明最根本的特征在于对自然规律的敬畏与遵循。先民通过观察日月星辰的运行轨迹,总结出指导农事的二十四节气体系。《齐民要术》记载的"顺天时,量地利"原则,将农业生产与物候变化精准对应,创造出春种、夏耘、秋收、冬藏的循环模式。这种时间认知体系,在浙江余姚河姆渡遗址出土的骨耜上得到印证,这些七千年前的农具形制与当地土壤特性完美契合。

对自然规律的尊重催生出独特的生态。孟子"不违农时,谷不可胜食"的治国理念,将生态智慧上升为政治哲学。在西南少数民族地区,至今保留着"神林"禁忌,通过宗教仪式保护村寨周边的生态屏障。这种朴素的可持续发展观,与当代生态学家加勒特·哈丁提出的"公地悲剧"理论形成鲜明对比,展现了农耕文明处理人与自然关系的独特智慧。

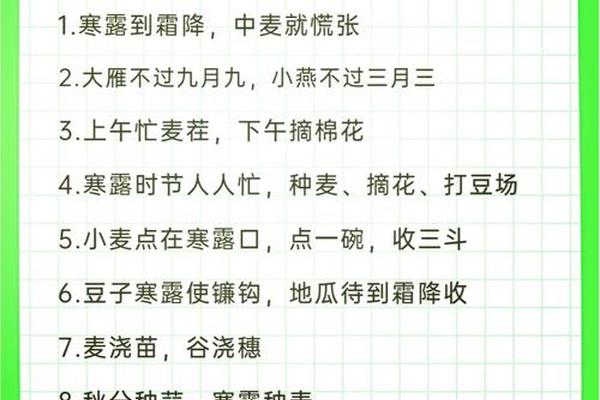

现代气象学研究证实,传统农谚中关于天气变化的经验性描述,与大气环流规律存在高度吻合。如华北地区"清明前后种瓜点豆"的农事传统,恰好对应西太平洋副热带高压的季节性北移。这种源于实践的知识体系,构成了农耕文明认知世界的底层逻辑。

物质循环的生态智慧

农耕文化创造了人类历史上最完善的物质循环系统。在长江流域的稻作区,农民将稻草还田、人畜粪便堆肥、塘泥肥田的循环模式持续运转了三十个世纪。这种闭环系统使江南土地在连续耕作千年后仍保持地力不衰,英国农业革命时期的诺福克轮作制与之相比晚了两千年。李约瑟在《中国科学技术史》中惊叹:"这是前工业时代最完美的生态农业典范"。

循环理念渗透到生产生活的各个层面。珠江三角洲的桑基鱼塘系统,通过"塘基种桑、桑叶养蚕、蚕沙喂鱼、塘泥肥桑"的物质循环,创造出单位面积产量是传统农业8倍的生态奇迹。这种立体农业模式,被联合国粮农组织誉为"全球重要农业文化遗产"。在家庭层面,"物尽其用"的生活智慧将麦秆编成草帽、碎布拼成百衲衣,实现零废弃的生存哲学。

这种循环经济思维在当代焕发新生。日本农业专家福冈正信受中国农耕启发,创立"自然农法";德国生物动力农业借鉴传统堆肥技术,发展出新型有机农业体系。诺贝尔化学奖得主罗伯特·坦普尔指出:"中国农耕的循环智慧,为破解现代线性经济困局提供了历史镜鉴"。

集体协作的生存

水利工程的建设催生出强大的集体协作机制。都江堰工程中"深淘滩、低作堰"的治水箴言,折射出超越个人利益的社会契约精神。明清时期江南圩田体系的管理,发展出"闸夫""塘长"等专业岗位和《圩甲规约》等管理制度。历史学家黄仁宇发现,这种精密的社会协作网络,构成了东方社会特有的组织基因。

宗族制度为农耕协作提供组织保障。福建土楼的建筑形制,将居住空间与粮食仓储、防御体系融为一体,形成自给自足的微型社会单元。华北地区的"搭套"耕作制度,通过牲畜、农具的互助共享,解决了小农经济的生产困境。社会学家杜赞奇指出:"这些非正式制度安排,构成了传统农村社会的隐形基础设施"。

协作在现代社会持续演化。浙江温州的"生产大队"模式、山东寿光的蔬菜合作社,都是传统协作精神的现代表达。诺贝尔经济学奖得主埃莉诺·奥斯特罗姆研究证明,这种基于信任的集体行动机制,在公共资源治理中具有独特的制度优势。

当全球气候危机加剧、生态链断裂的警报频传,农耕文明的生存智慧展现出超越时空的价值。从二十四节气申遗成功到生态农业的复兴,传统智慧正在与现代科技产生新的化学反应。未来的研究应当深入挖掘农耕文化中的系统思维,构建融合古老智慧与现代科学的可持续发展范式。这不仅是文化遗产的保护传承,更是为人类文明寻找新的出路。正如费孝通在《乡土中国》中所言:"泥土的智慧,永远是人类最可靠的导师"。