在数字文明席卷全球的今天,打开泛黄的诗卷仍能触摸到先人的心跳。从甲骨卜辞到敦煌遗书,从青铜铭文到文人手札,浩如烟海的古诗文不仅是文化基因库,更是当代人精神建构的源头活水。这些穿越时空的文字密码,既承载着民族集体的记忆编码,也蕴含着破解现代困境的文化密钥。

文化传承的立体镜像

古诗文如同多维度的文化棱镜,折射出中华文明演进的完整光谱。《诗经》中"七月流火,九月授衣"的农耕韵律,勾勒出早期社会的生存图景;竹林七贤的玄言诗则映射着魏晋名士的精神突围。钱钟书在《谈艺录》中指出:"诗可以观世变",敦煌出土的民间曲子词与文人酬唱之作并置,恰好构成社会文化的立体剖面。

这种传承不是单向的膜拜,而是动态的对话。当我们在《楚辞》中读到"路漫漫其修远兮",不仅看到屈原的上下求索,更触摸到历代文人的精神接力。王国维提出的"隔与不隔"理论,恰恰说明古诗文素材在不同时代的阐释张力,这种可重写性使其成为永恒的文化母本。

文学创作的基因图谱

古诗文素材为现代创作提供了丰沛的基因资源。余光中将李白的月光酿成乡愁,席慕容从《古诗十九首》中采撷时光的隐喻。莫言坦言其魔幻现实主义植根于《聊斋》的志怪传统,这种创造性转化印证了宇文所安所说的"传统不是保存灰烬,而是传递火焰"。

在技巧层面,古诗文的意象系统构成强大的修辞武库。王安忆小说中的"庭院深深"来自欧阳修词境,张艺谋电影里的"满城尽带黄金甲"化用黄巢诗句。更值得关注的是,像"春风又绿江南岸"的炼字艺术,"枯藤老树昏鸦"的蒙太奇手法,至今仍是写作教学的经典案例。

审美教育的鲜活现场

古诗文积累本质上是一场持续的美学启蒙。朱光潜强调"读诗就是再作诗",当学生摘抄"大漠孤烟直,长河落日圆"时,不仅在记忆画面,更在训练空间构图能力。这种审美经验的积累,比抽象的美学理论更具穿透力。

不同风格的诗词构成审美教育的多维课堂。王维"诗中有画"培养视觉思维,苏轼"以议论为诗"训练思辨能力,李清照"寻寻觅觅"示范情感表达的层次感。叶嘉莹提倡的"兴发感动"说,正是强调通过诗词素材激活审美感知的原始机制。

跨学科研究的文化枢纽

在人文社科领域,古诗文素材正在释放跨界能量。历史学者从杜诗"朱门酒肉臭"解读唐代阶层分化,语言学家通过《切韵》追溯语音演变轨迹。袁行霈主持的"中华文明史"项目,正是以诗文证史的典范之作。

这种跨界趋势在数字人文时代愈发明显。北京大学建设的"全唐诗分析系统",用大数据呈现唐代诗人的行迹地图;台北故宫的AR项目让《早春图》与苏轼题画诗虚实交融。这些创新实践证明,古诗文素材可以成为连接传统与现代的文化接口。

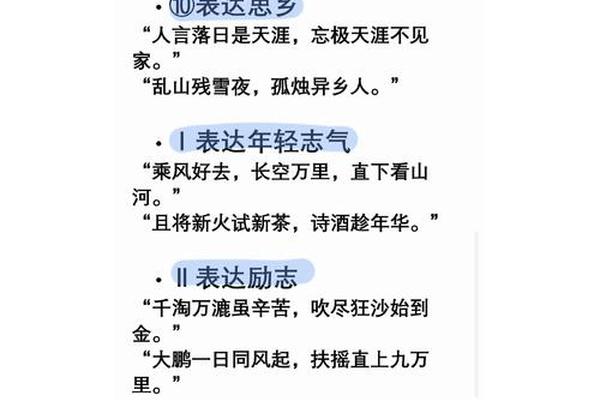

站在文明传承的维度回望,古诗文素材积累不是简单的知识存储,而是文化基因的活态传承。当我们在微信朋友圈分享"且将新火试新茶",在海外孔子学院讲解"海上生明月",都在进行着文明密码的现代转译。这种转译需要更系统的整理体系,更创新的传播方式,以及更深厚的阐释智慧。或许未来的研究方向,可以聚焦于构建古诗文素材的"超文本"数据库,开发沉浸式的体验课程,让千年诗心真正照进当代人的精神世界。