中国传统文化的精神内涵丰富多元,凝聚了中华民族数千年的智慧与价值观,形成了独特的文化品格。以下从不同维度梳理其核心精神:

一、和谐与包容精神

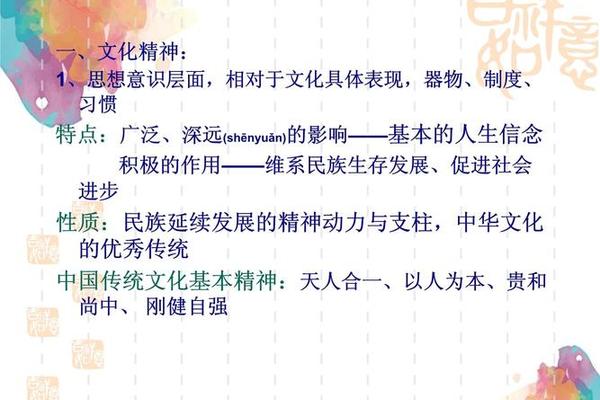

1. 天人合一:强调人与自然、宇宙的统一性,主张顺应自然规律而非征服自然。道家提倡“辅万物之自然”,儒家以“参天地之化育”实现人与自然的和谐共生。这一思想为现代可持续发展提供了哲学基础。

2. 和而不同:主张在差异中寻求共存,尊重多样性。孔子提出“君子和而不同”,既维护原则又包容多元,成为处理国际关系与文化交流的准则。

3. 包容开放:中华文化以“海纳百川”的胸襟吸收外来文明,如佛教中国化、丝绸之路的文化交融,体现了兼容并蓄的智慧。

二、道德与人文精神

1. 人本主义:中国传统文化以“人为贵”为核心,重视人的道德修养与社会责任。儒家强调“仁者爱人”,注重家庭(孝悌)与社会责任(忠信),如孟子倡导“大丈夫”人格,林则徐的“苟利国家生死以”体现担当。

2. 道义优先:儒家主张“义利之辨”,认为道义高于功利,提倡“舍生取义”,反对唯利是图。这种精神塑造了重德行、轻私欲的价值取向。

3. 礼乐教化:礼制从祭祀发展为维护社会秩序的人文规范,荀子提出“明分”以构建和谐伦序,礼不仅是仪式,更是道德实践的载体。

三、实践与变革精神

1. 务实理性:儒家倡导“经世致用”,道家主张“循理因资”,均强调在顺应规律中主动作为。如大禹治水体现“有为”与“无为”的统一。

2. 开放变革:《周易》提出“穷则变,变则通”,汉唐盛世通过开放吸收外来文化,郑和下西洋展现对外交流的魄力,体现了文化自我更新的能力。

四、家国情怀与天下观念

1. 天下为公:儒家理想中的“大同社会”追求公平与共荣,强调个人对集体的责任,如张载“为万世开太平”的使命感。

2. 家国一体:以孝道为基础扩展至忠君爱国,形成“修身齐家治国平天下”的递进逻辑,将个人命运与国家兴衰紧密结合。

五、心性修养与超越精神

1. 内在超越:注重道德内省与心灵提升,如孟子“养浩然之气”,佛教的“放下执念”,追求精神境界的升华。

2. 淡泊物欲:传统文化提倡节制欲望,反对奢靡,如顾炎武强调“廉耻立人”,道家主张“见素抱朴”,形成抵御物质异化的文化防线。

中国传统文化的精神内核既有历史延续性,又具现代转化潜力。例如,“天人合一”与生态文明的契合、“和而不同”对多元共存的启示,均为当代全球性问题提供了东方智慧。这些精神不仅是文化遗产,更是构建文化自信、推动社会发展的深层动力。